慣れ親しんだ自宅で、自分らしい幸せな最期を迎えたい! たとえ、「おひとりさま」でガンになっても、認知症になっても...。2019年、高齢者世帯の独居率は27%になりました。さらに独居予備軍である夫婦だけの高齢者世帯率も33%。近い将来、高齢者の独居世帯は半分以上になるでしょう。また、90歳を越えて生きる男性は4人に1人、女性は2人に1人と、まさに人生100年。そんな中、「高齢者のおひとりさま」は「かわいそう」「さみしい」という時代は変わってくるかもしれません。そこで今回は、社会学者で東京大学名誉教授である上野千鶴子さんの『在宅ひとり死のススメ』(文春新書)の第2章より「『最期は病院で』から『最期は自宅で』へ」を抜粋してご紹介します。

【前回】「おかあさん、一緒に暮らさない?」は「悪魔のささやき」? 高齢者のひとりぐらしも悪くない

「最期は病院で」から「最期は自宅で」へ

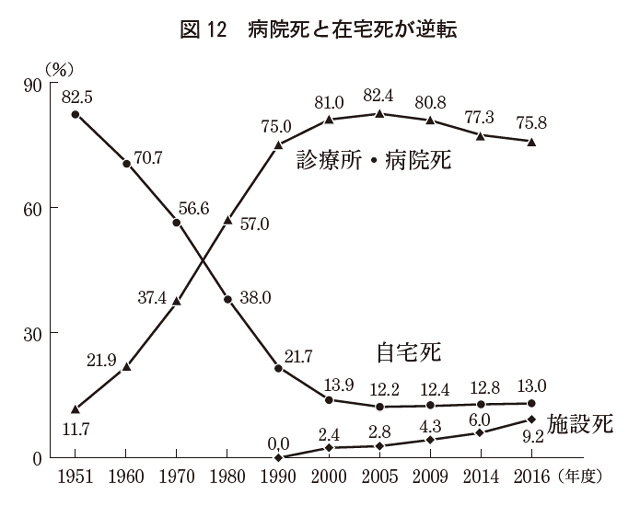

いまでも日本人の多くは「死に場所は病院」と考えているようですが、病院死以前には、日本人は在宅で死んでいました。病院死と在宅死の割合が逆転したのは1976年、そんなに昔のことではありません(図12)。死にかけている年寄りを病院に担ぎ込むことを、日本の家族はながいあいだ「常識」だと思ってきました。ですが、病院は死なす場所ではなく生かす場所。とりわけ119番すれば延命治療は専門職の必須の使命です。ふしぎでしかたがないのは、年寄りの容態が急変したら119番し、場合によってはすでに絶命していても119番をダイアルしてしまう家族の行動です。これでは延命治療をしてくれ、蘇生処置をしてくれ、と頼んでいるのと同じ。その後で、こんなはずじゃなかった、と悔いることになります。最近ではようやくその「常識」に疑いが持たれるようになりました。

厚生労働省「人口動態統計」(2016 年調査)を基に作成

若い人が感染症や事故に遭う場合には、病院に駆け込むことには効果があるでしょう。ですが、死が予期された高齢者に無理な延命治療をしてどうなるでしょうか。「最期は病院で」という考え方には、医療が稀少資源だった過去の名残りがあるような気がします。いまわの際に一度でいいから、オヤジを医者に診せてやりたかった、と。ですがもうそんな時代ではありません。このところ、病院死の割合がようやく減少に転じて、代わって在宅死と施設看取りが徐々に増えてきました。施設ですら、かつては終末期の年寄りを病院にかつぎこんだものですが、ようやく施設のなかで看取りを実践するようになってきました。

この在宅死の流れは、決して過去に戻る動きではありません。なにしろ「在宅」と言っても、そこにもはや家族はいないか、家族介護力をあてにすることができなくなっています。それに現在の「脱病院化」は、「病院化」が一周したあとの、新しい在宅死です。というのは、地域の医療・看護資源が、かつてなく充実してきたからです。

日本人の死因からわかることは、大量死時代の大半の死が、加齢に伴う疾患からくる死だということです。すなわち、予期できる死、緩慢な死です。幸い介護保険のおかげで、多くの高齢者がケアマネージャーにつながります。介護保険の要介護認定率は高齢者全体では平均2割程度ですが、加齢と共に上昇し、80代後半では5割、90代では7割から8割に達します(国立社会保障・人口問題研究所、2012年)。つまり多くの高齢者は死ぬまでの間に要介護認定を受けるフレイル期間(※)を経験しますので、たとえのぞんでも、ピンピンコロリなんてわけにはいかないのです。

要介護認定を受けた高齢者は、ケアマネがつくだけでなく、疾患があれば訪問医と訪問看護師につながります。在宅のままゆっくり下り坂を下って、ある日在宅で亡くなる......ためには、医療の介入は要りません。医療は治すためのもの、死ぬための医療はありません。医師の役目は、介入を控えること、そして死後に死亡診断書を書くことです。

※フレイル期間とは、要介護認定を受けたら要介護か要支援を認定される程度、と考えてもらってもかまいません。

【次回】「ピンピンコロリ」をのぞむのは子どもの為? 解剖、事件性...「突然死」の実態

8章にわたり「おひとりさまの幸せ」を解き明かしながら、「慣れ親しんだ自宅で、自分らしい最期を迎える方法」を紹介します。