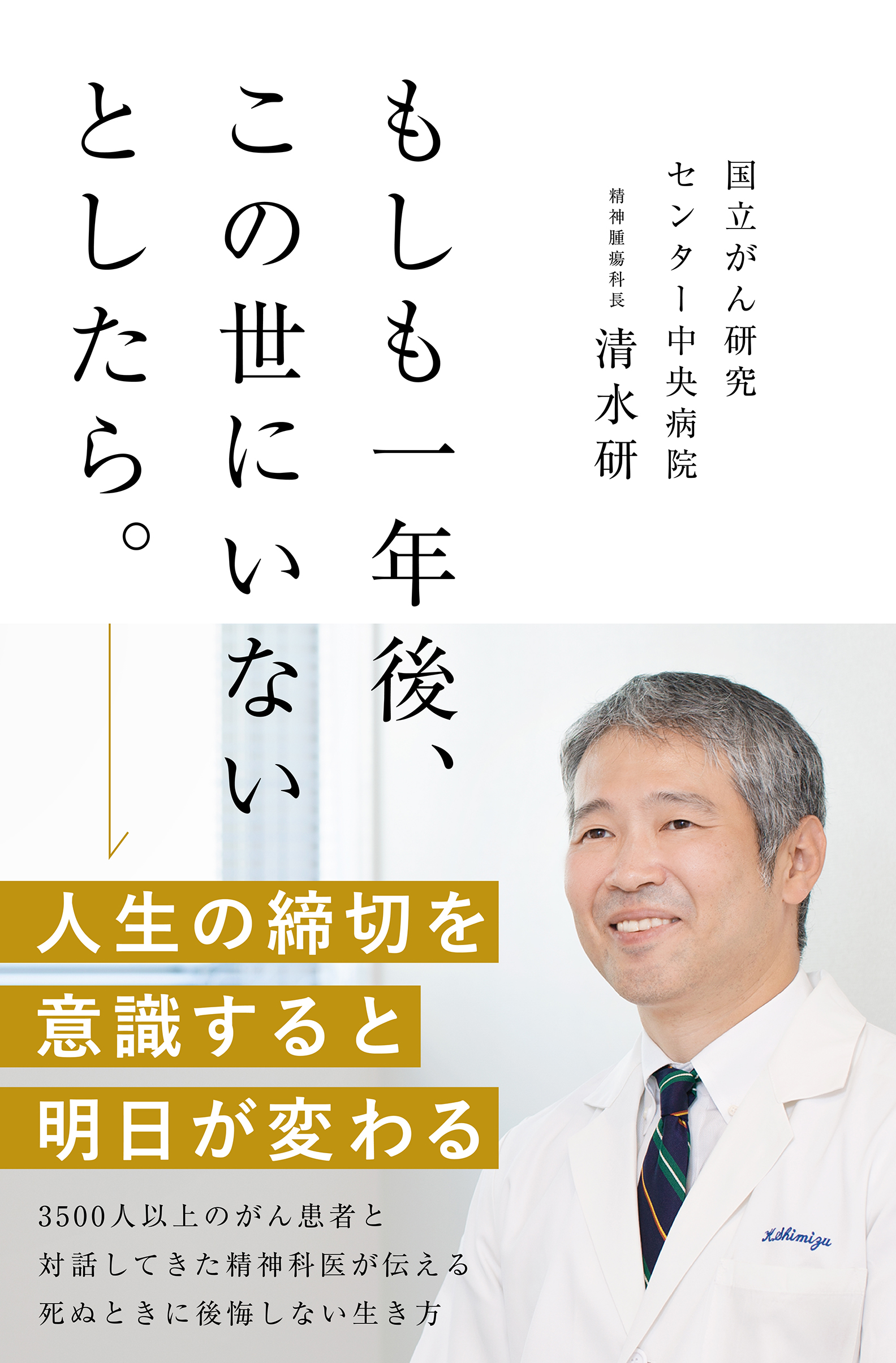

「やりたいけど、まあいいか...」いろいろなことを先延ばしにしがちなあなたに、生きるためのヒントをお届け。今回は、3500人以上のがん患者と向き合ってきた精神科医・清水研さんの著書『もしも一年後、この世にいないとしたら。』(文響社)から、死と向き合う患者から医師が学んだ「後悔しない生き方」をご紹介します。

働けなくなったときに、自分の存在価値を感じられるか

先日、外科医の石原英樹さん(48歳・仮名)が私の外来にお見えになりました。

初めてお会いしたときは「私は精神科に来る必要がないと思っているが、信頼する主治医が勧めてくれたので不本意ながら来てみた」と話され、弱っている自分を認めたくないので虚勢を張っているような印象がありました。

「なるほど、半ば無理やり勧められて、不本意な柄も来ていただいたのですね」とお伝えし、現在石原さんがおかれている事情を伺っていくと、徐々にご自身の心境について打ち明けてくださりました。

石原さんはがんの治療の後遺症で手に痺れが残り、「もう外科医としては働けないかもしれない」と思って、とても苦しんでおられました。

そして、「外科医として仕事ができない自分はからっぽの存在だ、なんの価値もなくなってしまった」とおっしゃるのです。

確かに、誇りにしていた外科医としての仕事に支障が生じる状況はご本人にとって苦しいことだろうと想像がつくのですが、石原さんの言った「外科医でなければ自分はからっぽの存在」という言葉が私の頭に引っかかりました。

病気になるまではどういう風に仕事に取り組んでこられたのか、とお聞きすると、同僚に負けないように人一倍努力してこられたことについて話してくれました。

卒業後20年以上も経って中堅からベテランの域に入っても、1日のほとんどを病院ですごすような毎日だったそうです。

すべての患者に最善の医療を提供することを自分に課していた石原さんは、部下が手を抜いているように見えたときは激しく叱責し、職場では厳しい上司としてとても有名でした。

次に、「どうして医師になったのですか?」とお聞きすると、「それしか選択肢がなかったのです」とおっしゃいます。

「それしか選択肢がなかった?」、私は思わず聞き返しました。

さらに、「自分は本当に医者になりたかったのか。いまだに医者が向いているのか、それすらわからない」と述べられました。

「では医師になるしかなかったという事情を教えてくださいませんか」と尋ねると、石原さんはご自身が育った環境について話してくださいました。

母方は親族に医者の多い家だったそうで、立派な外科医であった祖父を、お母さんは尊敬していたそうです。

石原さんは一人っ子で、物心がついたときから、「あなたには立派な医者になってほしい」という有言無言のプレッシャーをお母さんから受けながら大きくなりました。

石原さんが医大に合格したときには、人をほめることが少なかったお母さんが、「ほんとうによくやった」と自分の頑張りを心から認めてくれたそうです。

晴れて大学を卒業し、外科医としてのキャリアが始まったときはうれしい気持ちもありましたが、「ここが新たなスタート、祖父のように一流の医師にならなければダメだ」というようなプレッシャーを強く感じられたそうです。

ここまで伺って、「外科医でなければ自分はからっぽの存在」だとおっしゃったご本人の事情が理解できた気がして、「石原さんは立派な外科医にならないとお母さんに愛してもらえなかったんですね。それでずっと頑張ってこられたのですね」とお伝えしました。

そうすると、気丈にふるまっていた石原さんが初めて気持ちを抑えきれなくなり、涙を流されました。

石原さんの気持ちがおさまり、顔をあげられた時には私はもう一言声をかけてみたくなり、「しかし、優秀な外科医でなければほんとうに石原さんには価値がないのでしょうか」と問いかけました。

その私の言葉に対して石原さんは、「さあ、どうなんでしょうか」と答えました。

それから、あらためて石原さんの人生を時間をかけてカウンセリングの中で振り返ってみたのです。

好きでなかった勉強を頑張ってきたこと、医師になってからは多くの患者さんのために頑張ってきたこと。

がんになる前の石原さんは、患者さんから感謝の言葉をかけられても「そんなことはあたりまえのことです」ぐらいにしか感じなかったそうですが、今は「ああ、あの患者さんはほんとうに心細かったのだろうな」という風に、自分がかかわった患者さんの気持ちを想像されるようになりました。

そして、「自分が頑張ったことで、もしかしたらそんな患者さんを勇気づけることがあったかもしれない」と振り返るようになられました。

5回目のカウンセリングを終えるころまでは、「こんな自分じゃだめだ」という内なる声が止みはしませんでしたが、徐々に今の自分を許せるようになり、小さい頃から母親の期待に応えようと頑張ってきた自分を慈しむ気持ちがわいてきました。

最後に面談した時、石原さんは次のように話されました。

「今まで最高の医療を提供しようと思っていたけど、それは立派な外科医である自分を確認することが動機で、実は全く自分本位だったんです。部下に厳しかったのも、自分が無理をして我慢していたから、それ以外の在り方、若い医師がのびのびとしていることがうらやましくて許せなかったのでしょう。今後外科医を続けられるかはわかりませんが、なんらかの形で医療を続けることはできるでしょう。そしてこれからは自分本位ではなく、本当の意味で困っている人の役に立ちたいと思います」とおっしゃいました。

いままで石原さんを縛っていたもう一人の自分は、それまでの石原さんの人生にまったく役に立っていなかったわけではありませんし、お母さんに石原さんが認めてもらうためには必要だったのです。

もう一人の自分は、石原さんに涙ぐましい努力をさせ、その結果外科医としてたくさんの患者さんを助けてこられてきたのでしょう。

けれども石原さんの気持ちはずっと窮屈で苦しく、悲鳴を上げていました。

そんな中でがんに罹患したことから、とうとう石原さんは行き詰まり、一時的には絶望されたわけです。

しかし、その行き詰まりは今までの生き方を見直すことにつながり、もう一人の自分と決別し、結果的にはあるがままの自分を認めて生きるようなきっかけになったのです。

※事例紹介部分については、プライバシー保護のため、一部表現に配慮しています。なお、登場する方々のお名前は一部を除き、すべて仮名です。

【最初から読む】がん患者専門の精神科医が伝えたい「人生で一番大切なこと」

【まとめ読み】『もしも一年後、この世にいないとしたら。』記事リストはこちら!

病気との向き合い方、死への考え方など、実際のがん患者の体験談を全5章で紹介されています