多くの現代人を悩ませる「うつ病」。世代や性別を問わず、また本人の周囲にまで問題が広がっていく、つらい心の病です。うつ治療といえば精神科に通うというイメージがありますが、治療手段はそれだけではありません。精神疾患治療に長年携わってきた心療内科医による、「漢方によって心身のバランスを調えて、うつを治す方法」について、連載形式でお届けします。

※この記事は『うつ消し漢方ー自然治癒力を高めれば、心と体は軽くなる!』(森下克也/方丈社)からの抜粋です。

漢方の基本的な考え方

漢方薬の最大の特徴は、症状あるいは病名と方剤(複数の生薬を組み合わせた漢方薬)とが一対一の対応をなしていないということです。では、どうやって薬が決められるのでしょうか。

漢方には「証(しょう)」という概念があります。この証に基づいて、薬が決められます。では、証とは何でしょうか。ひと言でいえば、その薬が効くための条件です。たんに症状というのではなく、もっと広い範囲のさまざまな所見を指しています。頭痛や肩こり、めまいといった自覚症状はもとより、体格、体質、性格、顔色、声質、肌質、舌、腹部などに現れる病的な変化です。

たとえば、疲れやすくなった、怒りっぽくなった、顔色が悪くなった、シミができた、食欲がなくなったなど、数えあげたらきりがありません。漢方医は、これらの所見を総合して証を組み立て、あたかもパズルを解くように、正しい漢方薬へとたどり着くのです。

ここが、西洋医学的な薬の選び方とは決定的に違う点です。西洋医学では、たとえば高血圧に対しては降圧剤、胃潰瘍(かいよう)に対してはH2ブロッカー、発熱に対しては解熱剤というふうに、病名や症状が決まれば自動的に薬も決まります。

私のもとを訪れる患者さんでも、病名または症状だけで漢方薬を購入されている方がおられますが、まったく見当違いの薬を飲んでいる場合があります。証が違えば、その漢方薬は無効であるどころか、有害でさえあります。くれぐれもそのような使い方は慎んでいただかなければなりません。そのためにも、これから述べます証をとりまく漢方の基本概念について知っておいていただきたいと思います。

五臓論

五臓論とは、精神活動を含む人間のすべての生命活動を五臓六腑(ごぞうろっぷ)に分担・集約させ、その関連性のなかで病気を理解しようというものです。うつ病をはじめとする心身疾患を理解するうえで非常に重要な概念です。

五臓論は、中国の古い自然哲学である五行思想が基になっています。五行思想とは、世の中のすべてのものが、木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)で成り立っているとする思想です。

しかし、現代に暮らす私たちには、それにはとても違和感があります。すべてのものが五つの元素だけで成り立ってなどいないことを私たちは知っていますし、別の元素だってたくさん知っています。五行思想は、ある意味、ナンセンスな古代思想です。

けれど、それでも現代において五行思想が廃(すた)れずにいるのは、五つの元素の物質性ではなく、その象徴性に意味があるからです。つまり、「すべてのものは、木・火・土・金・水それぞれの象徴的な意味合いを持っている」のです。

木は、植物を表すことから、成長し発育する生命体を表します。

火は、上に昇り、熱く燃えて焼きつくすことから、陽気なもの、上に向かうもの、明るいもの、強いエネルギーなどを表します。

土は、下に向かい、養分を蓄え、植物を下から支え養うことから、エネルギーを与える源や陰気なものを表します。

金は、金属や鉱物であり、冷たく硬いもの、あるいは無生物を表します。

水は、命の泉であり、生命の持つエネルギーそのものを表します。

そして、これら五つの元素は単独で存在するのではなく、互いが影響しあいながら存在しています。たとえば、木は土の養分によって成長し、さらに火を燃やすときの原料となり、火は金属を溶かし、冷えた金属の表面には水滴が生じるという具合です。

ちょっと、ぴんとこないかもしれません。しかし、その象徴性は、案外、私たち日本人の生活に深く根を下ろしています。たとえば、七曜日です。五つの元素に天体である日と月を加えれば、月曜日から日曜日までができあがります。

また、太陽をめぐる惑星にも五元素が当てられています。木星、火星、土星、金星、水星です。昔は肉眼で確認できる惑星が五つだったので、これをあてたのでしょう。さらに、寺院に建つ五重の塔の「五重」も、五元素を表しています。

正月に雑煮を食べるのは、餅を無生物の象徴である金に見立て、元日にそれを噛み砕くことで一年の生命エネルギー、つまり水の旺盛を願うということです。

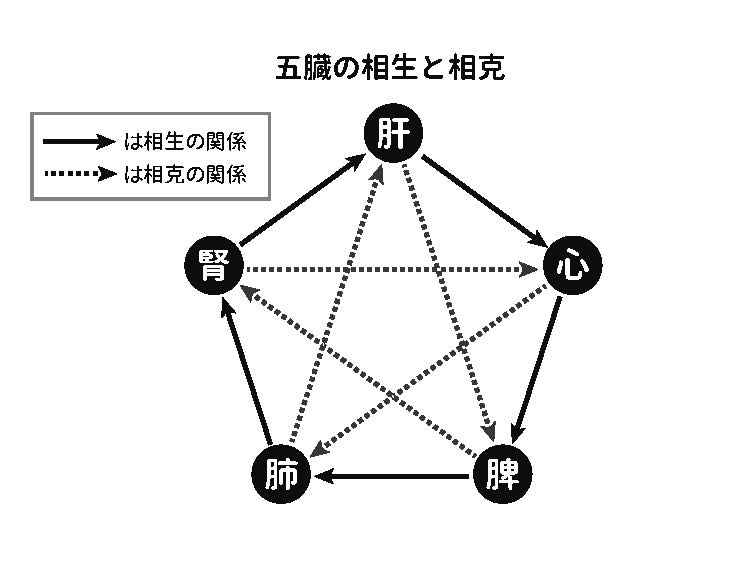

五臓論は、その五行思想から発展しました。五臓とは、肝・心・脾・肺・腎です。

肝は、血液を貯蔵し供給するとともに、筋肉の緊張の調節、情緒や自律神経の調節作用を含みます。

心は、血液の循環を司(つかさ)どるとともに、意識や精神といった高次の脳機能も支配しています。

脾は、食べ物の消化と吸収から気をつくりだしています。

肺は、呼吸を通じて気を産生し、全身にめぐらせます。

腎は、成長と発育の原動力となる腎気を貯蔵するとともに、水の代謝、生殖能力などを支配しています。

五臓は互いに密接に関連しあっています。うつ病を理解するうえで、この相関図は重要ですので、ぜひ覚えておかれるとよいでしょう。先にあげた図のなかで、「相生(そうせい)」とは助けになる関係、「相克(そうこく)」とは滅ぼす関係です。たとえば、腎は肝を養う相生の関係、肝の失調は脾に障る相克の関係です。

自分で診断するチェックリストや、薬局やネット通販で入手できる製剤リストも付いているので実用的!