「末期がんの母が人生最後の二週間を過ごしたのは、長崎の高台にある聖フランシスコ病院のホスピス病棟だ。悲しい別れの舞台だと思っていたホスピスで、母と私は思いがけず素晴らしい時間を過ごすことができた。特にシスターのヒロ子さんの存在はとても大きい。笑顔とともに発せられる一風変わった言葉の数々に、私たちはどれほど救われたことだろう...」

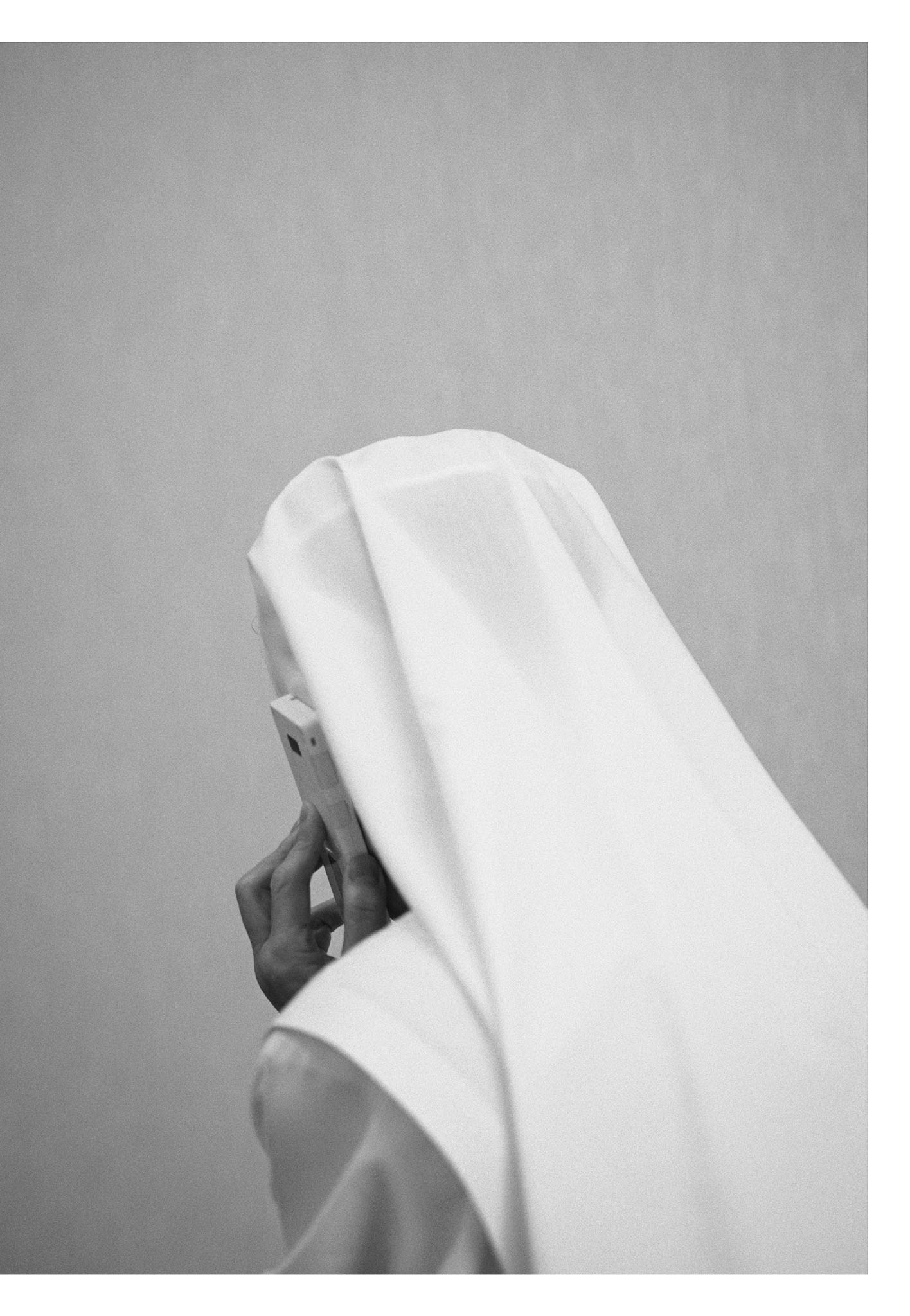

末期がんの母とその娘が、シスター・ヒロ子との交流で知りえた、誰にでもできる慈愛に満ちた「看取りのレッスン」。

※この記事は『シスター・ヒロ子の看取りのレッスン』(小出美樹/KADOKAWA)からの抜粋です。

前の記事「穏やかに、静かに、ていねいに/シスター・ヒロ子の看取りのレッスン(3)」はこちら。

前の記事「穏やかに、静かに、ていねいに/シスター・ヒロ子の看取りのレッスン(3)」はこちら。

Lesson4

美しい死に顔は感謝の気持ち

「死に花を咲かせる」というのは、立派に死んで、死後に名誉を残すというのが正しい意味のようだけれど、この町では、花が咲いたように美しい死に顔のことを、見事な死に花が咲いたねえ、という。

ホスピスで真夜中に息を引き取ったあと、母の顔はみるみる明るくなり、シミもシワも消え、透きとおるような美しさが現れた。死に化粧を施すつもりで化粧道具を揃えて用意していた妹が、「お姉ちゃん、お母さんにファンデーション塗らんでもよかかもね」と言った。しばらくの間、亡くなったばかりの母と、私たち三人の残された家族は、部屋で静かに死の余韻の中に取り残されていた。私たちは、泣くことも忘れ、母の顔がどんどん輝いていくことに驚きながら、母の死に顔を見つめていた。

しばらく席をはずしていた看護師さんたちが戻って来て、母の清拭(せいしき)をするからと、部屋の外で待っているよう私たちに言い、父は外の空気を吸いたいからと姿を消し、妹と私は部屋の外で待っていた。少しして、「さあ、どうぞ」と看護師さんが部屋のドアを開けてくれた。ゆっくりと部屋に入った妹と私は、藤色のドレスを着た母のあまりの美しさに驚いた。死に花が咲いた、という言葉がぴったりだった。

看護師さんが、「お化粧品とか持ってきてると?」と小さな声で聞き、妹が大きく頷くと、「じゃあ、私たちはこれで」と部屋を出て行った。

妹が、母の化粧品の入ったポーチを開け、母に死に化粧を施し始める。母の白い手の指に、一本一本ていねいに薄いピンクのマニキュアを塗り、それが終わると今度は、きれいなバラ色の口紅を、そっと唇に塗る。それはまるで、おしゃれが大好きだった母と妹が、最後の会話をしているようで、とても素敵な光景だった。

いつものように、いつの間にかするりと部屋に入って来ていたシスターのヒロ子さんが、「まあ、弘子さんきれいねえ、ま、ヒロコって名前の人はみんなきれいなんだけどね、なんてね」と笑いながら、「誰でも死ぬときは一番輝いていた頃の姿を見せてくれるのよ、みんなへの感謝」と言った。

シスターは、母の頬にそっと手を触れ、それから静かに手を合わせ、「弘子さん、よかったね、お嬢さんたちがこんなにきれいにしてくれて」と言った。母は静かに微笑んだように見えた。私たちのわからないところで、またシスターとわかり合っているように見えた。それからシスターは、私たちの顔を慈しむようにゆっくりと見て、「母娘で楽しそうねえ、ゆっくりね」と言って、そっと部屋を出て行った。

どれくらい時が経ったのだろう。外はまだ明けきらず、朝が来るまでにはまだ時間があり、電気をつけた部屋の中で、私たちはこの瞬間、本当に楽しくて幸せだった。ここにいる母はもう母の亡骸なのだけれど、妹と三人で過ごしている今が、永遠に続いていくもののように思えた。外の空気を吸ったあと落ち着いた父が、諸々の手続きや用を済ませて部屋に戻って来て、母の美しさに魅入っている。まるで出逢った頃のようだと驚いていた。父は、眩しそうな瞳で母を見つめていた。

朝一番に葬儀屋が来るまで、私たちは部屋を片づけたり、母の髪型を直したり、眠くはないのに無理に仮眠を取ろうとしたり、朝までなんだかそわそわしていた。

ようやく夜が明け、日勤の看護師さんたちが次々と部屋にやって来て、「まあ、きれいかねえ」と言って、「写真撮ってもよか?」と聞く人もいる。私たちは美しい母の死に顔が自慢で、どうぞどうぞと、みんなに見せびらかしたい気分になっている。わらわらと賑やかになってきた部屋の中は、まるで有名人のサイン会でも行われるかのような興奮と昂揚感に満ち、母はいまにも起き上がって微笑むんじゃないかとすら思えたけれど、その姿は、生きている人よりずっと神々しかったので、聴衆に優雅に手を差し出してくれることはなかった。

撮影/白川青史