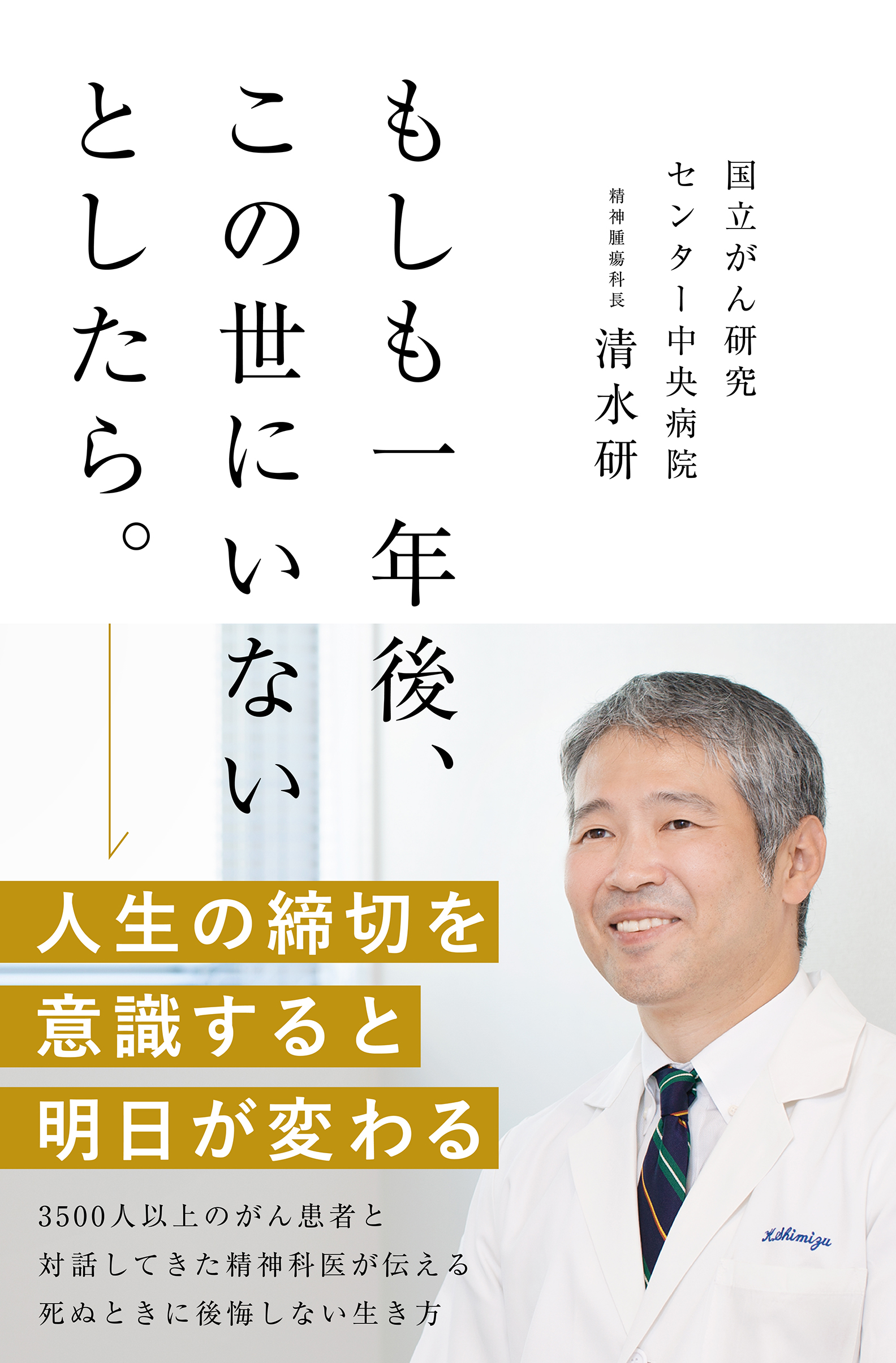

「やりたいけど、まあいいか...」いろいろなことを先延ばしにしがちなあなたに、生きるためのヒントをお届け。今回は、3500人以上のがん患者と向き合ってきた精神科医・清水研さんの著書『もしも一年後、この世にいないとしたら。』(文響社)から、死と向き合う患者から医師が学んだ「後悔しない生き方」をご紹介します。

「元気な自分でいなければならない」という思い込みは苦しい

62歳の松川英子さん(仮名)は元気印の喫茶店のおばちゃんで、子宮がんがわかった後も「そんなものにへこたれてたまるか。笑い飛ばしてやっていけばいいのよ」と明るくふるまい、むしろ担当医や看護師を癒してくれるような存在でした。

ハイキングとカラオケが趣味で、地元の仲間といつも楽しくすごしており、松川さんが精神的に危機的な状況になることは誰も予測していませんでした。

ところが、がんが進行し、身体のだるさが出現した頃から、松川さんの笑顔がややぎこちなくなり、やがてどんどん表情が暗くなっていきました。

付き添いの娘さんによると、あまり外出もせずに家に引きこもっており、友人との連絡を絶っているとのこと。

家族としても心配をしているが、本人は無口で何がつらいのかを打ち明けてくれないそうでした。

その話を聞いた担当医も心配し、「この病院にはこころのケアを担当する医師がいるから、会ってみないか」と勧めたわけです。

松川さんは最初は渋っていましたが、担当医が根気よく勧めるので、受診を承諾されました。

私の診察室には娘さんとともにいらっしゃいました。

娘さんは松川さんに気を遣って「なんでも先生に言ったらいいよ」と言うのですが、本人は表情が硬く、「うん」と言ったまま、それ以上口を開こうとされません。

もしかしたら娘さんの前では話しにくいのかと思い、娘さんには席を外してもらいました。

娘さんが席を外したあとも、松川さんはしばらく無口でしたが、「心配かけているのが申し訳なくてね......」と口を開きました。

私は、「なるほど、ご家族には心配かけまいと思っていらっしゃるのですね。でも、私は専門家ですからそういう相談には慣れておりますし、ここで話したことは誰にも口外しませんから」と伝えると、ぽつりぽつりとご自身の身の上について話されました。

松川さんは結婚して今の町に引っ越し、喫茶店を始めて30年以上続けてきたそうです。

小さな喫茶店だけど近所の人が支えてくれて、とても楽しく仕事をしてきたこと、休みの日は友人と連れ立ってハイキングに行くのが趣味で、天気の良い日に自然の中を歩いていると、何とも言えない清々しい気分になれていたことを話してくださいました。

だけど、最近だるさがひどくなって、ハイキングに行くのをやめてしまい、喫茶店ももうたたまなければならないと思っているそうです。

そんな事情を話されたあとに、「なんかとてもつまんなくてね」とため息をつかれたのが印象的でした。

私は松川さんの心境が少しわかったように感じました。

なるほど、ご自身の生きがいである喫茶店と、ハイキングができなくなって、とってもつまらないのだなと。

しかし、一方でわからないこともありました。

娘さんや友人など、ご本人のことを一生懸命支えようとしている人が周囲にいるのに、ご本人は「心配をかけてはいけない」と引きこもっていることです。

なので、そのことを尋ねてみました。

「今までの好きだった生活ができなくなって、松川さんがふさぎ込む気持ちは私なりに理解できます。でも、周囲の方に心配をかけていることを申し訳なく思われるのはどうしてですか。周囲の方も心配されるかもしれませんが、私は一番苦しいのは松川さんだと思いますので、遠慮される必要もないように思いますが」

しかし松川さんは「いや、心配かけたくないんだよ」としかおっしゃいませんので、さらに踏み込んで、「こんな例えをして恐縮ですが、もし逆の立場だったらどう思われます?娘さんが病気でつらい思いをしていたとして、でも娘さんはお母さんに心配をかけてはいけないと思ってそのことを話さずに我慢していたとしたら?」

そうすると松川さんは「そりゃ、我慢しないで話してくれって思うよ。話してくれないと余計心配しちゃう」と。

「そうすると、娘さんだったら話してほしいと思うのに、松川さんが自分のことは娘さんに話せないと感じるのはどうしてでしょうか。何かそういう風に我慢するようになったきっかけはありますか」と尋ねました。

松川さんは考え込むようにしばらく黙っていましたが、次のようなことを話されました。「実は自分は幼いころに両親を亡くして、叔父夫婦が東京で事業を成功させていたので、叔父夫婦を頼って上京した。両親と叔父とはやはり違うから、心配をかけないようにして生活していたんだ」と。

最初は淡々と話していましたが、しばらくして感情がこみあげてきたのか、涙が流れ、話し終えた後は声を出して泣いておられました。

私は幼いころの松川さんの姿、戦後間もない頃に叔父さんが営む繊維工場で、さみしさを抱えながらもけなげに明るく振る舞っていた小さな女の子の姿を想像して、とっても切ない(いじらしいという表現がもっともぴったり来ますが)気持ちになりました。

そして、「松川さんが周囲に心配をかけてはいけないと思われるようになったのはそんな事情があったのですね」と伝えて、その日の診察を終えました。

診察室を出てから歩いていく松川さんの姿を見て、寄り添おうとする娘さんとの距離が心なしか近づいているように感じました。

その後、叔父さん夫婦に遠慮せざるを得ない中で「甘えてはいけない」と常にささやいていたもう一人の自分は、松川さんの中から姿を消したのかもしれません。

というのは、松川さんとはその後お会いする機会はありませんでしたが、担当医から聞いたところによると、家族や友人には自分の気持ちを伝えられるようになり、親しい人との時間を大切にして穏やかに生活されているとのことでしたから。

※事例紹介部分については、プライバシー保護のため、一部表現に配慮しています。なお、登場する方々のお名前は一部を除き、すべて仮名です。

【最初から読む】がん患者専門の精神科医が伝えたい「人生で一番大切なこと」

【まとめ読み】『もしも一年後、この世にいないとしたら。』記事リストはこちら!

病気との向き合い方、死への考え方など、実際のがん患者の体験談を全5章で紹介されています