『衰えた脳を呼び覚ます すごい記憶力の鍛え方』 (加藤俊徳/KADOKAWA)第1回【全9回】

「脳はいくつになっても成長します」と話すのは、脳内科医、医学博士の加藤俊徳先生。発達脳科学・MRI脳画像診断の専門家として、小児から超高齢者まで1万人以上を診断・治療してきました。加藤先生の書籍『衰えた脳を呼び覚ます すごい記憶力の鍛え方』(KADOKAWA)では、「記憶力」を脳科学的な視点で分析し、一人ひとりに合った「記憶法=記憶脳タイプ」を具体的な例とともに紹介しています。「最近、物忘れが多い」とお悩みの方も、自分の「記憶脳タイプ」を理解することで、どんどん物事を覚えられる可能性があるのです! 今回はこの本の中から「記憶脳タイプ」を理解するために知っておきたいことをご紹介します。

※本記事は加藤俊徳著の書籍「衰えた脳を呼び覚ます すごい記憶力の鍛え方」から一部抜粋・編集しました。

自分の記憶脳タイプを知り、脳の使い方を決めよう

私たちは、一人ひとり違う人間です。

それと同じように、脳のタイプも一人ひとり違っています。つまり、ものを覚えるために行うプロセスや、得意な方法もみんな違っているということです。

私はこれまでに独自開発したMRI脳画像診断技術を用いて、1万人を超える人々の脳個性や脳相診断を行ってきましたが、脳のタイプにひとりとして同じものはありません。脳は、人の数だけ個性化されています。

赤ちゃんの脳は、お母さんのお腹の中で、まず運動系脳番地が発達していきます。生まれてから耳が聞こえるようになり目が見えるようになり、徐々に脳全体が発達していくのですが、その時点でもうひとりとして同じものはないのです。

8つの「脳番地」についての発達度合いも脳個性・脳相診断でわかるのですが、その発達度合いも人によって違っていて、その脳が生まれてから現在に至るまで、情報をどう処理して、インプットしてきたかということが読み取れるようになっています。

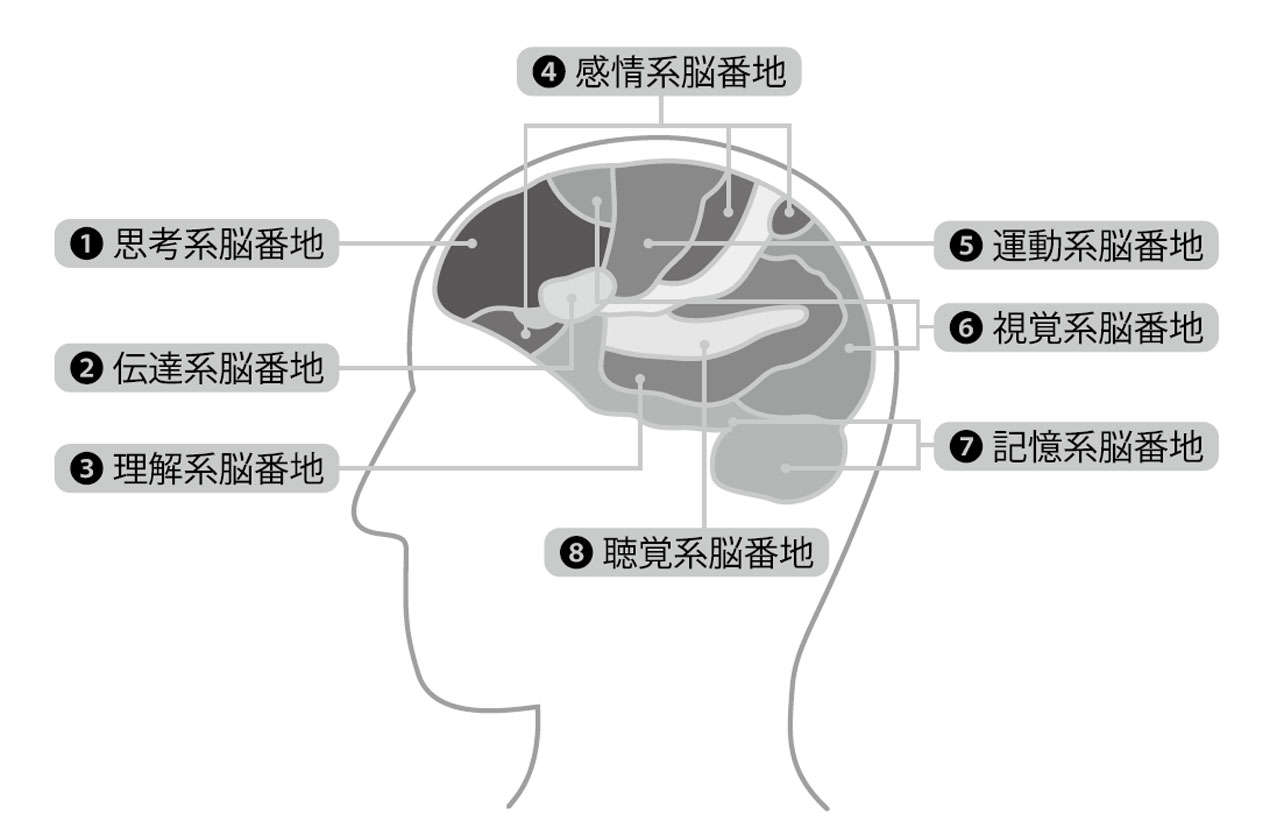

脳番地とは

脳には左脳・右脳があり、働きによって、大きく8つの系統に分けられます。

(1)思考系脳番地:考える時に働く脳番地。

(2)伝達系脳番地:コミュニケーションを通じて意思疎通を行う脳番地。

(3)理解系脳番地:目や耳から入ってきた情報を理解する脳番地。

(4)感情系脳番地:喜怒哀楽といった感情を表現する時に働く脳番地。

(5)運動系脳番地:身体を動かすこと全般に関わる脳番地。

(6)視覚系脳番地:目で見た映像、読んだ文章を脳に集積させるために働く脳番地。

(7)記憶系脳番地:ものを覚えたり、思い出したりする時に働く脳番地。

(8)聴覚系脳番地:耳で聞いた音や言葉を脳に集積させるために働く脳番地。

その発達した脳のタイプが、そのままその人の「記憶脳タイプ」と言っていいでしょう。それぞれの脳番地の発達具合と、その脳番地同士を繫いでいる「ネットワーク」がどう形成されてきたか、その脳にとって、情報をどうやって処理することが得意で不得意なのか。どのような情報であれば覚えやすいのか。どうすれば効率よく覚えられるか。

すべてはこの「記憶脳タイプ」にかかっています。

しかし、本人の脳の発達具合は、本人にはわからないものです。MRIを用いて脳個性診断をすることが自らの脳の状態、ひいては記憶脳タイプを知る最善の手段なのですが、この本ではもう少し簡易的に、自分の記憶脳タイプを知り、その上で自分なりに記憶力を高め、自分で脳の使い方をデザインしていきましょう。