「パーキンソン病」をご存じでしょうか? 脳の異常のために、体の動きに障害が現れる病気で、日本での患者数は約20万人(人口10万人あたり100~180人程度)と言われています。原因不明で、難病指定されていますが、適切な対処法はある、といいます。今回は、東京医科大学病院 脳神経内科主任教授の相澤仁志(あいざわ・ひとし)先生に、「パーキンソン病の進行度合い」と「治療方法」について教えていただきました。

早期診断・治療でこれまでの生活を維持

パーキンソン病の症状にはさまざまなものがあり、うつ病、脳卒中、髄液が脳にたまる正常圧水頭症など、ほかの病気と重なります。

そのため、早めに受診してきちんと診断を受けることが大切。

「診断のひとつ『MIBG心筋シンチグラフィー』は、心臓の検査ですが、パーキンソン病の患者さんも異常が見られます。また、脳のドパミン神経の様子を見る画像診断でも、黒質のダメージは分かります。パーキンソン病を的確に診断できる検査法は確立されています」と相澤先生。

治療は、個人の症状や状態に合わせて、ドパミンを補うなどの薬による治療や運動療法が中心になります。

治療によってこれまで通りの生活を維持することができ、仕事を続けることも可能です。

それが早期診断・治療の大きなメリットなのです。

しかし診断を先延ばしにして放置すると、症状が進行してしまうこともあります。

「高齢のパーキンソン病の方は、アルツハイマー病やレビー小体型認知症を合併することがあります。また、パーキンソン病の症状が出てから10~15年後に、パーキンソン病による認知障害を併発する方もいるのです」と相澤先生は指摘します。

アルツハイマー病は脳が萎縮して、大脳皮質にアミロイドβたんぱくや神経原線維変化が出てくるのを特徴とした認知症です。

一方、レビー小体型認知症は、大脳皮質にレビー小体というたんぱく質がたまり、認知機能の低下や、実際には存在しない人や物が見える幻視などの症状が現れます。

パーキンソン病でも、脳の黒質にレビー小体がたまるため、レビー小体型認知症と似ています。

「年齢的な問題と、運動機能の低下などが重なり、高齢のパーキンソン病の患者さんは認知症になりやすいのです。しかし、全ての患者さんが認知症になるわけではありません。適切な治療が重要なのです」と相澤先生は話します。

パーキンソン病は予防が難しいので、症状を見逃さずに早期受診を心がけましょう。

パーキンソン病の進行度合い

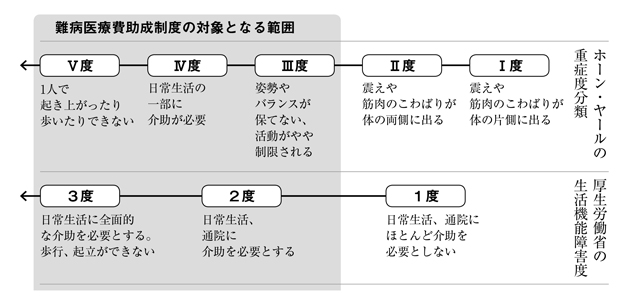

ホーン・ヤールの重症度分類は、身体的症状をもとに重症度分類をするもの。厚生労働省の生活機能障害度は、日常生活の中でどの程度の障害があるかを示すもの。治療や介護サポートの方針を導き出す指標として使われています。

【ホーン・ヤールの重症度分類】

Ⅰ度

震えや筋肉のこわばりが体の片側に出る

Ⅱ度

震えや筋肉のこわばりが体の両側に出る

Ⅲ度(難病医療費助成制度の対象となる範囲)

姿勢やバランスが保てない、活動がやや制限される

Ⅳ度(難病医療費助成制度の対象となる範囲)

日常生活の一部に介助が必要

Ⅴ度(難病医療費助成制度の対象となる範囲)

1人で起き上がったり歩いたりできない

【厚生労働省の生活機能障害度】

1度

日常生活、通院にほとんど介助を必要としない

2度(難病医療費助成制度の対象となる範囲)

日常生活、通院に介助を必要とする

3度(難病医療費助成制度の対象となる範囲)

日常生活に全面的な介助を必要とする。歩行、起立ができない

治療薬には、どのようなものがあるの?

不足したドパミンを補う、あるいはドパミンのように作用する薬が中心。また、ドパミン分解に関わる酵素を抑える薬も使われています。

L-dopa(レボドパ)含有製剤

脳内で不足しているドパミンを補う薬で、震え、こわばりなどの症状を改善し、スムーズに体を動かすことができるようになります。

ドパミンアゴニスト(ドパミン受容体刺激薬)

ドパミンを受け取る部分(ドパミン受容体)を刺激して、その働きを活性化します。

モノアミン酸化酵素B(MAO-B )阻害薬

ドパミンの分解酵素であるMAO-Bの働きを阻害することによって、脳内のドパミン濃度を上昇させる。

取材・文/安達純子 イラスト/堀江篤史