「自分が望んだ検査」や「ほしい薬」の処方をしてもらえず、お医者さんに満足できない...実はそれ、あなたの「病院のかかり方」に問題があるのかもしれません。そこで、多彩な情報発信をしている現役医師・山本健人さんの著書『医者と病院をうまく使い倒す34の心得』(KADOKAWA)より、「知っておくと、もっと上手に病院を利用できる知識」をご紹介。医師&病院の「正しい活用術」を、ぜひ手に入れてください。

「具合が悪くて診察を受けたのに、どうして検査をしてもらえないんですか?」

【答え】

① 病歴を聞き、身体を診察することで検査が必要ないとわかることもあるからです

② 検査にはデメリットもあるため、必要かどうかの判断は医者に任せましょう

「病歴聴取」こそが治療の第一歩

体調が悪くて病院に行ったのに何も検査をしてもらえなかったら、患者さんとしては不思議に思いますよね。

「ちゃんと診てくれていないのではないか......」「具合が悪いことをわかってくれていないのではないか......」と思ってしまうのも無理はありません。

しかし、実際は「検査をしてもらえない=医者は何もしてない」では決してありません。

医者が病気を診断するプロセスの中で、検査はたった一つの手段にすぎません。

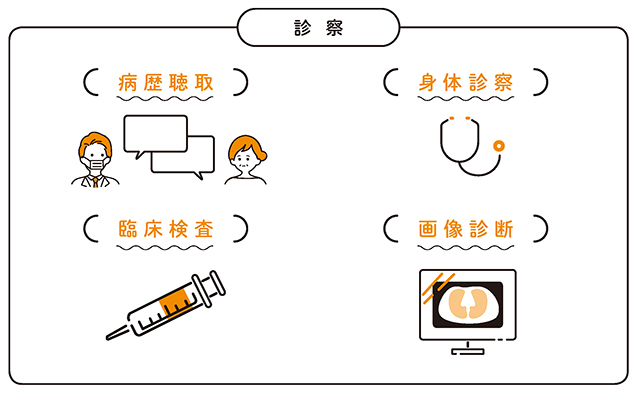

「診察」というのは、病歴聴取、身体診察、臨床検査、画像診断をすべて含む広い意味の言葉です(1)。

特に、「検査が必要かどうか」を判断するために重要となる「病歴聴取」と「身体診察」は、それだけで分厚い教科書がたくさんあるくらい重要なテクニックです。

「身体診察」はともかく、「病歴聴取」の重要性は、患者さんからほとんど理解されていないと感じます。

医者にとっては、「病歴聴取ほど診断を大きく左右するものはない」といえるくらいの、診療行為の根幹をなす極めて大切な行為であるにもかかわらず、です。

「病歴聴取」とは、病院に来るまでの経過や患者さんの背景を聞くことです。

今までどんな病気を経験したか、どんな薬を飲んでいるのか、どんなアレルギーがあるのか、家族にどんな病気の人がいるのか。

たとえばお腹が痛い患者さんには、排便の状況はどうか、周りに似た症状の人はいないかなど、さまざまな話を聞きます。

経過によっては、海外渡航歴や最終月経を聞かねばならないこともあります。

もちろん、これを毎回すべて聞くのではありません。

一つの回答を受ければ、その都度「次に何を聞くべきか」が変わるからです。

よって「どんな順番で何を聞くか」は患者さんにより多種多様です。

患者さん自身はあまり大切だと思っていなかった答えの中に、その後の行動に大きく影響するような情報が含まれていることはよくあります。

実はこの病歴聴取によって、患者さんの体の中に起きている「異常」をかなり絞り込むことができます。

医者はなんとなく"行き当たりばったり"で質問しているように感じるかもしれませんが、実は患者さんの答えを聞きながら「この人には次に何を聞かねばならないか」「どんな順番で聞くと情報が引き出しやすいか」を常に考えているのです。

そこで患者さんにとっては、この重要なプロセスの中で、自身の利益のために医者にしっかり情報を与えることが極めて重要になります。

ちなみに、病院では医者に会う前にアンケートに答えてもらうことが一般的で、これを「問診票」と呼びます。

この問診票に書かれた情報も大切なのですが、それが病歴聴取の代わりになるわけではありません。

患者さんとしても、「問診票にはうまく書けないけれど困っていることがある」というケースもあるはずです。

やはり、対面して情報のキャッチボールをすることが大切なのです。

病歴聴取ののち、患者さんに必要と考えられる身体診察を行い、そこで初めて医者は「検査が必要か」に思考を巡らせることになります。

「診察」という言葉の意味

「検査を行うかどうか」は専門家に任せるのがベター

病歴聴取と身体診察だけで診断がつき、必要な対処法がわかることはよくあります。

病歴聴取と身体診察によって「検査が必要ない」とわかることもありますし、逆に「検査をしても何も異常がないのに身体診察をすると異常が確認できる」というタイプの病気もあります。

そういうときは、検査に頼っても何も解決できないどころか、やみくもに検査をしても、その検査結果を適切に解釈できません。

また、薬に副作用があるように、検査にも合併症などの「リスク」があります。

むやみに必要のない検査を患者さんに行うと、こうしたリスクに患者さんをさらすことになってしまうのです。

ただ、ここまで読んでもいま一つ納得できない、という人も多いでしょう。

そこで、「検査の必要がないケース」として、わかりやすい一例を挙げてみます。

インフルエンザの検査を受けたことがある人は多いと思います。

鼻から綿棒を入れ、鼻や喉の奥をぬぐう検査です。

毎年インフルエンザが流行する時期は、たくさんの患者さんがこの検査を受けることになります。

ではもし、急な発熱や倦怠感、関節痛などインフルエンザに特徴的な症状があり、患者さんの周囲にインフルエンザが流行していて、かつ医者が全身を診察してインフルエンザに典型的な所見があると判断できる状況ならどうでしょうか。

検査をせずとも、医者はインフルエンザだと容易に診断できます。

この場合、インフルエンザの診断に検査は必要ありません(※1)。

一方で、インフルエンザの検査は完璧ではありません。

症状が出たばかりだと、まだ「陽性」が出ないケースも多く、そもそも検査結果があてになりません。

このタイミングでは、「陽性」でも「陰性」でも結局「インフルエンザ」と診断するのですから、検査をする意味自体がありません(※2)。

このように、病歴聴取と身体診察によって必要な対処法が明らかにわかる場合は、検査をしたとしても、結果をその後の行動に反映させる可能性がないため、検査の必要はない、ということになります。

こういう事例は他にもたくさんあります。

検査が必要かどうかの判断には、かなり専門的な知識と技術が必要になります。

適切な診断のためには、むしろ「検査を行うかどうか」を医者に任せてしまった方が無難でしょう。

インフルエンザの検査なら、患者さんにそれほど負担もリスクもないと考える人が多いと思いますが、検査の中には身体的なデメリットが非常に大きなものもあります。

(※1)日本医師会はインフルエンザの診断を、症状や周囲の流行状況、罹患者との接触などから総合的に行うべきであること、検査はあくまで補助的なものに過ぎないことへの理解を求めています(2)。

(※2)検査による「お墨付き」が欲しい、という患者さんの気持ちに配慮し(あるいは職場や学校からの求めに応じ)、医学的には必須でないケースであっても検査を行う医療機関が多いのが現状です。

【まとめ】『医者と病院をうまく使い倒す34の心得』記事リスト

医師や医療行為への「よくある疑問や不安」を、Q&A方式でわかりやすく解説! 「医学のスペシャリスト」を上手に利用するための「34のエッセンス」が詰まっています