夫婦で穏やかな老後を過ごすと疑わなかった...。50代の夫婦を突然襲った「妻のがん」。子供のいない2人暮らし、家事のできない夫に、がんの妻が「鬼コーチ」と化して料理特訓を始めて...。前回の連載が反響を呼んだ藤井満さんの著書『僕のコーチはがんの妻』(KADOKAWA)より、笑って泣ける「愛の実話」を、さらに第4章の途中(全6章)まで抜粋してお届けします。

前回のエピソード:転移の告知後、妻が僕の目を見つめて言ったこと。/僕のコーチはがんの妻(7)

手放した思い出の食器。

ビタミン補給のほうれん草鍋

肝臓への転移が明らかになってから、地に足がつかない。

百貨店の地下に妻と買い物に行くとき、このつらい時間でさえも「幸せだった」って後から思うんだろうなあと考えてしまう。

妻がせきをするたびに肺への転移かと思ってギクッとする。

夜は一度目が覚めると、いろいろ考えて心臓が高鳴って眠れない。

始発電車の音が響き、外が白んでくる。

早く起きたいけど、朝が来るのが怖い。

僕は当時、海外遊学のため1年間休職し大阪のマンションに拠点を置いていたが、会社での所属は和歌山県田辺市にある朝日新聞紀南支局だった。

支局といっても、居住空間と事務所が一体となった普通の一軒家だ。

4月には紀南支局に復帰する予定だった。

でも妻の病状によってはもどれないかもしれない。

今のうちに支局の居住スペースにある家財道具を妻と整理することにした。

2月上旬、特急「くろしお」に乗って、陽光きらめく太平洋をながめながら紀伊半島を南下し、10カ月ぶりに紀伊田辺駅におりた。

支局の周囲では梅の花が見ごろを迎えている。

「1年ってあっという間やねえ」と妻。

1年前は花を愛めでながら2人でジョギングしていた。

今は花を楽しむ気分になれない。

同じ風景がまったくちがって見える。

大掃除が一段落して、大河ドラマの「西郷(せご)どん」をソファーで見ていたら、僕の座っている一人掛けのソファーに妻が尻をねじこんできた。

ジョン万次郎との出会いの場面で「ラブぜよ」というせりふがあった。

「ええ言葉を聞いたわ。今度使おう!」と妻。

あいかわらずのお調子者だ。

妻は掃除の手を止めて、食器棚をさびしそうにながめている。

「漆器になれると重い洋食器は使わないなあ。ル・クルーゼの鍋も重いよねぇ」

「これは独身時代に買ったジノリの皿、こっちは......」

処分する皿を選ぶのがつらそうだ。

「私の体調が悪くなったとき、ミツルだけで引っ越しできるようにしとかなあかんしなあ」

本棚にある料理の本も大量に捨てた。

僕も自分の本を処分した。

一番つらいのは中学時代の英和辞典と漢和辞典。

とくに英和辞典は、かたっぱしから単語を覚えようと、一度調べた単語には線を引いていた。

夜中に目が覚めたとき、「やっぱり辞書は捨てられないなあ」と思ったけど、僕が死んだら、どうせすべて処分されるのだ。

翌日、友人が来て、ル・クルーゼの鍋やジノリなどの洋食器を持って帰ってくれた。

大阪にもどり、百貨店の地下の食品売り場で買い物をした。

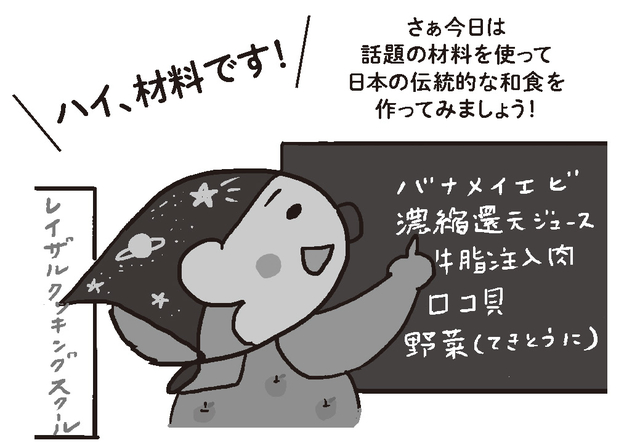

ビタミンを補給できる「常夜鍋」をつくることにした。

水を半分程度入れた土鍋に、昆布をしずめておく。

ほうれん草をザクザク切ってボウルで洗おうとすると、

「泥をよく落とせ。今日重要なのはそれだけや」

ボウルの底を入念にチェックしてギロッとにらむ。

やばい、と思って目を伏せたら、

「砂がある。洗い直し!」

材料をカセットコンロであたため、ポン酢につけて食べる。

油揚げのこくがあるから、ほうれん草をたっぷり食べられる。

毎日食べても飽きないから「常夜鍋」なんだそうだ。

【次のエピソード】「夫婦でほろ酔い」ができなくなるのか...。がんの治療を始める妻との夕食/僕のコーチはがんの妻(9)

【最初から読む】「イボやなくてメラノーマ(悪性黒色腫)やて」妻から届いた1通のメール/僕のコーチはがんの妻(1)

6章に渡って綴られる「家族の愛の実話」。巻末には著者に妻が教えてくれた「23のレシピ集」も収録