それに比べ「シリウス」のキッチンは、掃除こそ欠かさないものの、本社から届いたレシピや注意事項が一面に張り巡らされ、とてもお客さんに見せられたものではない。

私は厨房に入った女性の動きを目で追った。

シェフの横に立った彼女は、何と鉄瓶で湯を沸かしはじめたではないか。

時折、二人は親しげに言葉を交わす。小柄な彼女とすらっと背の高いシェフの互いを見つめる顔の角度がすっかり板についていて、もしかして二人は夫婦なのではないかと思った。年の頃も同じ四十代前半くらいだ。

私はカウンターに片肘をついて、ぼんやりと二人の様子を眺めた。

何だかすごくいい。こんな素敵なお店で、夫婦で美味しい料理を作り、客をもてなす。暮らしが仕事に直結している。嫌々仕事に通う私とは違い、どれだけ毎日楽しいだろうか。

ぼんやりとしているうちに白湯が運ばれてきた。

「ご主人ですか」

つい彼女に訊いてしまったのは、私もすっかりリラックスしていたからに違いない。熱いお湯が喉から食道を流れ落ち、お腹の底がじわりと温まる。

彼女はキョトンと目を見開き、次には「いやぁ、違いますよう」と大きく手を振った。

「初めてのお客様は、たいてい皆さん、そう思うみたいなんです。腐れ縁というか、相棒というか、美味しいものを食べさせてくれるので、一緒に働いているだけですよ」

「えっ、そうなんですか。すみません」

お似合いだと思ったのに、がっかりしたような、ほっとしたような、何とも複雑な気持ちになった。

「おかげで少しばかり栄養を与えすぎてしまったようです」

シェフができあがった料理を運んできた。

「ちょっと、何よその言い方。美味しいものばかり作るケイがいけないんじゃない」

女性はぷっくりと頰を膨らませた。丸い顔がますます丸くなり、なんとも愛嬌がある。

シェフはそれには答えず、私に「ごゆっくり」と小さく微笑むと、すぐに奥に下がって鍋を洗いはじめた。

会話が聞こえたのか、カウンターの奥の女性がくすりと笑ったような気がした。

サービスの女性はやれやれと言うように軽く首を振ると、カウンターの料理を示した。

「ごめんなさいね。さぁ、冷めないうちに召し上がれ。シェフ、態度はイマイチだけど、料理は美味しいから」

「はい、いただきます」

まさか真夜中に牛ホホ肉の赤ワイン煮を食べることになるとは考えもしなかった。

しかし、この店に入ったとたん感じた、あらゆる美味しさが濃縮されたような香りに抗うことなどできただろうか。真夜中にコキールグラタンを注文した金田さんの気持ちがよくわかった。何よりも私は、ここ数日ロクなものを食べていないのだ。

赤ワインとフォンドヴォー、牛肉の旨みが溶け出した芳醇な香りが皿から立ち上っている。ダウンライトを浴びて輝く黒に近い赤褐色のソースは、まるでビロードのように滑らかだ。一緒に煮込まれたのはマッシュルームと小タマネギ。横にはたっぷりのジャガイモのピュレが添えられている。ナイフを入れた瞬間、肉のあまりのやわらかさに驚いた。口に入れるとほろほろとほぐれる。

「......美味しい」

ため息が出た。添えられたジャガイモもこれまで食べたことのないくらい滑らかで、口の中ですぐに溶けてしまった。

「美味しいです! すごく美味しい」

こんな稚拙な感想しか出てこないのが情けないが、一人で美味しさを嚙みしめるのがもったいない気がして、サービスの女性と厨房のシェフ、それぞれに向かって何度も言ってしまった。

再び作業に没頭していたシェフも、顔を上げてこちらを見た。その口元にははにかむような笑みがあった。

言葉の少ないシェフの代わりに、女性が話し相手になってくれた。

「お口に合って嬉しいです。ウチのシェフ、愛想がないくせに、お客さんが美味しいって言ってくれた時だけは嬉しそうな顔をするのよ。観察していると面白いの」

「そうなんですか」

シェフはむっつりと押し黙っている。この二人の関係が面白くて、私は「美味しい」と何度も繰り返しながら牛ホホ肉を頰張った。

お肉を食べ終えた時、こんがり焼けた丸いブールが差し出された。

「シェフがどうぞって」

女性は皿を置くと、にっこり笑ってカウンターを離れた。シェフはそ知らぬ顔で仕込みを続けている。けれど、私の皿にたっぷりと残ったソースに気づいていたのだ。

「ありがとうございます!」

ブールの中はしっとりとしていて、ソースがよくしみ込んだ。パンの甘みと濃厚なソースがまた違う美味しさをもたらしてくれ、余すことなくきれいにソースを食べきることができた。今夜だけで何度美味しいと感激しただろうか。

「ご馳走様でした。真夜中にこんなに美味しいお料理が食べられるなんて思いませんでした」

「そうでしょう。そう思ってやっているんだもの。ねぇ、シェフ」

彼女はにこっと笑って料理人を振り返った。しかし彼は仕込みに没頭したままだ。

時計を見れば午前一時を過ぎている。カウンターの奥の女性客は今も座りつづけていた。

会計を終えると、女性スタッフが外まで見送りに来てくれた。

薄暗い通路は現実世界に戻るトンネルのようだ。いつまでも居心地のいいあの空間にいたい気がしたが、残念ながら明日も仕事である。

「また来てくださいね」

彼女は名刺代わりにショップカードを渡した。

坂道を下りながら振り返ると、まだ彼女が玄関で見送ってくれていた。

倉庫に帰り、明るい照明の下でもらったカードを見た。

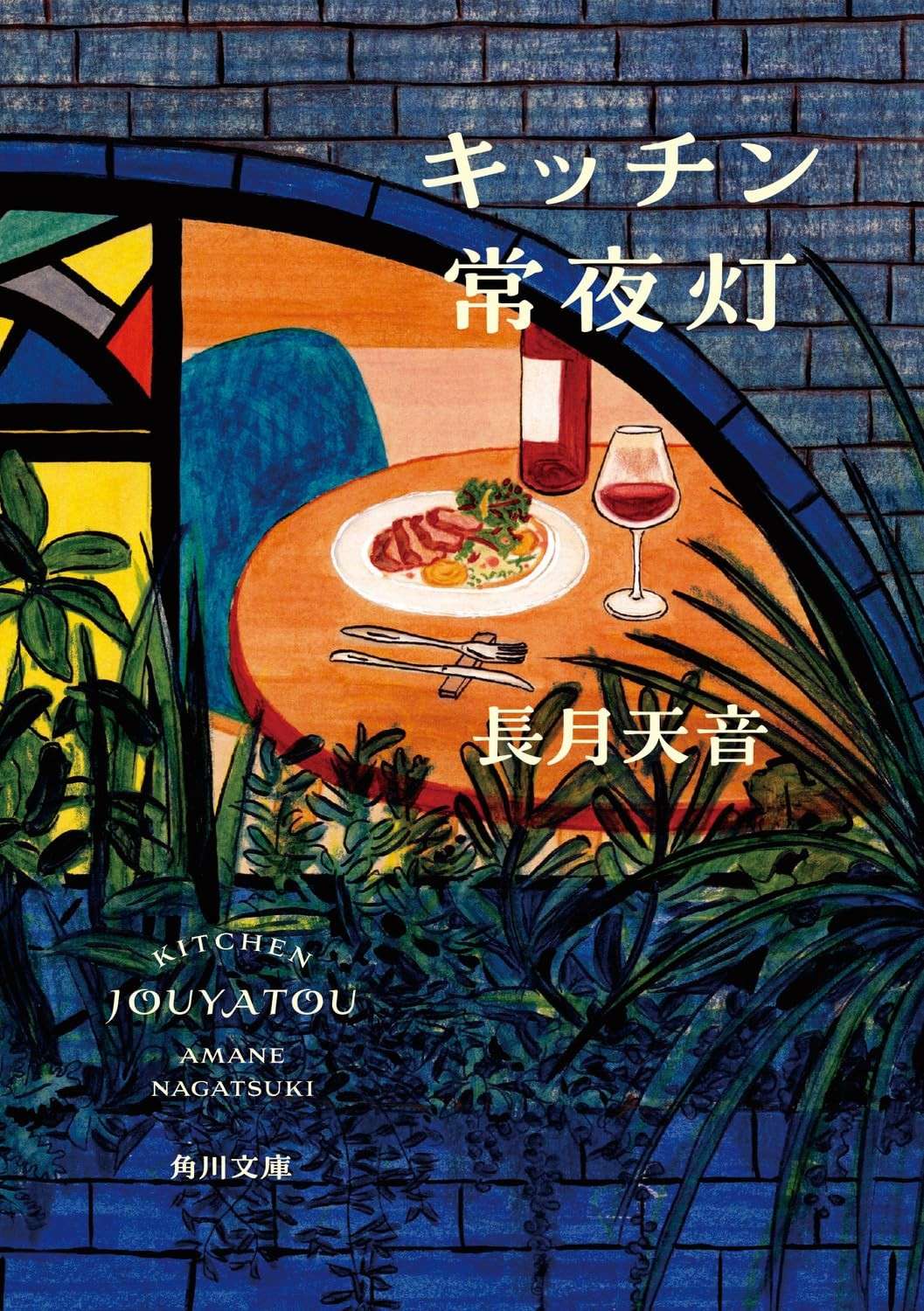

いったい何時まで営業しているのだろうと気になったが、どこにも営業時間は記されていなかった。あるのは「キッチン常夜灯」という店名と、オーナーシェフ城崎恵、ソムリエ堤千花という二人の名前だけだ。

美味しい料理でお腹が膨れたせいか、布団に入っても体はポカポカと温かかった。

私は幸せの詰まったお腹を抱えるように布団の中で丸くなった。

いつもは眠れぬ夜に焦りばかりが募るはずなのに、今夜は「常夜灯」のことをいつまでも考えていたかった。

お店の佇まいも、静けさも、空間を満たす香りも、城崎シェフと堤さんの心をほぐすようなサービスもすべてが素敵だった。また行きたい。次は何を食べよう。そんなことをいつまでも、いつまでも考えつづけ、朝までの時間がそれほど長くは感じなかった。