カウンターの内側はすぐに厨房で、コックコートの男性が「いらっしゃいませ」と小さく微笑んだ。さすがに初めての来店で、料理人の目の前に座る勇気はない。私は遠慮をして、通路に近い手前の席に座った。

その瞬間、直感した。ここは当たりだ。間違いなくいい店だ。

自分も飲食業に身を置き、趣味も外食となれば、自然と他人の店を見る目も厳しくなる。

まずは入る前の期待感。そして案内に出た女性の笑顔。こんな遅い時間に入っても嫌な顔ひとつしない。閉店間際の店にうっかり入ってしまい、針の筵に座るような思いを味わった経験はきっと誰にでもあるにちがいない。

さらに快適な室温と空間を満たす美味しそうな香り、しっくりくるカウンターの高さと座り心地のいい椅子。ゆっくりくつろいでほしいという店側の思いがはっきりと伝わってくる。

顔を上げると料理人と目が合った。もしかしたら、彼も初めての客が気になるのかもしれない。

真面目そうな人だ。白いコックコートよりも、パソコンに向かっているのが似合うように思うのは、細いシルバーフレームの眼鏡のせいか。とにかく繊細な印象である。

彼はすぐに視線を落とし、手元の作業に集中した。とはいえ、客は私の他に一人しかいないのだから、仕込みでもしているのかもしれない。

さりげなく料理人を観察していると、先ほどの女性が温かいおしぼりを持ってきた。

「どうぞ。今夜も冷えますね。温かいアルコールもありますけれど、いかがですか?」

温かいアルコール?

心が動いたけれど、こう腹ぺこで温かいアルコールなど摂取したらどうなってしまうかわからない。まずはお腹に何か入れようと、私はメニューに視線を落とした。

メニュー熟読も私の趣味のひとつだ。オーナーの熱い意気込みが込められたものから、いたってシンプルなものまで、その店の性格を表すわかりやすいツールである。

「常夜灯」のメニューは後者のほうで、定番の洋食メニューが前菜、スープ、サラダ、主菜、デザートと並んでいるものの、その数は極めて少ない。

その分、顔を上げると目の前の黒板にはぎっしりと手書きのメニューが並んでいた。

どれも美味しそうなビストロ料理ばかり。つまり彼はフレンチの料理人だ。真っ白なコックコート姿は様になっているし、コック帽を被らないのも、流行りのオーナーシェフの店でよく見かけるスタイルだ。

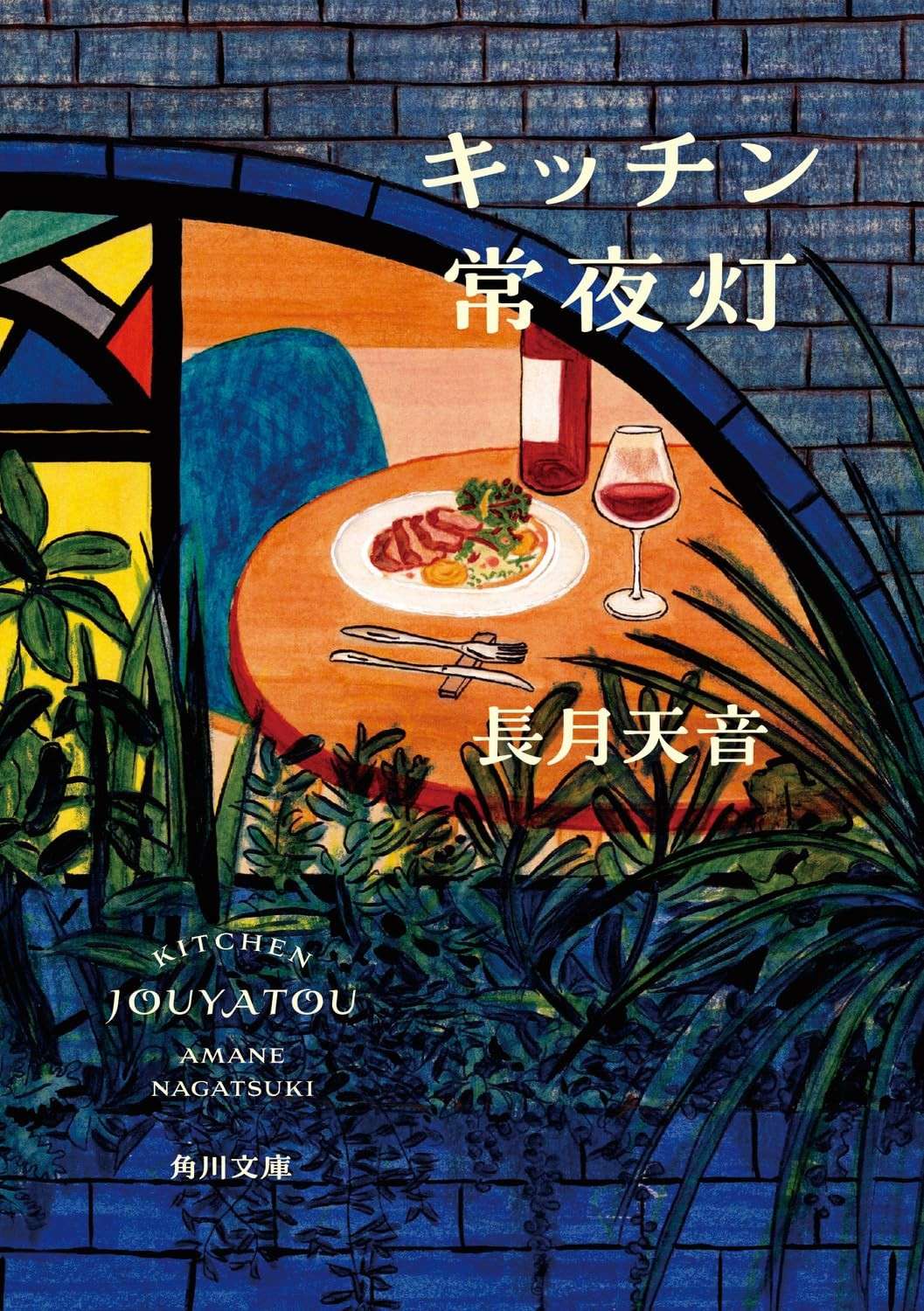

「キッチン常夜灯」という店名から洋食店だろうと思ったが、フレンチの店とは驚いた。アンバランスにも感じる「キッチン」の名は、親しみやすさを考慮したのだろうか。

顔を上げると、すぐに先ほどの女性が近づいてきた。

「主菜のお勧めは何ですか」

「今夜は牛ホホ肉の赤ワイン煮、鴨モモ肉のコンフィ、バスク風の魚介の煮込みをご用意しております」

お肉。お肉が食べたい。とにかく疲れた体に栄養を与えたい。

「牛ホホ肉の赤ワイン煮をお願いします」

頭の中はお肉でいっぱいだったが、ふと、こんな注文でよかったろうかと我に返った。一品料理でいいのか、前菜やサラダも頼むべきなのか。とっさにカウンターの奥の女性を見ると、彼女の前にもスープ皿が置かれているだけで、グラスの中はお水のようだった。

「どうぞ、お好きなものだけご注文なさってください」

サービスの女性はにこっと笑うと、カウンター越しに「シェフ、ブッフ・ブルギニヨンお願いします」と声を掛けた。料理人は顔を上げて頷き、すぐに調理に取りかかった。

「ここでは、肩の力を抜いてお料理を楽しんでいただきたいんです。お飲み物はお水でいいですか? 温かいのが良ければ白湯もご用意できますよ」

「白湯ですか?」

「はい。冷たいお水が苦手という方もいらっしゃいますから」

なるほど。相手がお年寄りだろうが、マニュアルどおりに氷入りのお冷を来店後すぐに運ぶ「シリウス」とは大違いだ。

「じゃあ、白湯をお願いします」

「かしこまりました」

彼女はにっこり笑うと、「今度はぜひ魚介の煮込みを召し上がってみて下さい。当店のシェフはフランスのバスク地方で修業をしていたんです。つまりシェフの得意料理なんです」と、さりげなくアピールして厨房に向かった。

カウンター席からは厨房が一望できた。潔いほどのオープンキッチンだ。無駄なものは一切なく、調理台もガス台の周りも光るほどに磨き込まれている。