【第1回】「こっちに来ないで」近づくサイレンの音。真夜中に目を覚ますと、焦げ臭いにおいが...

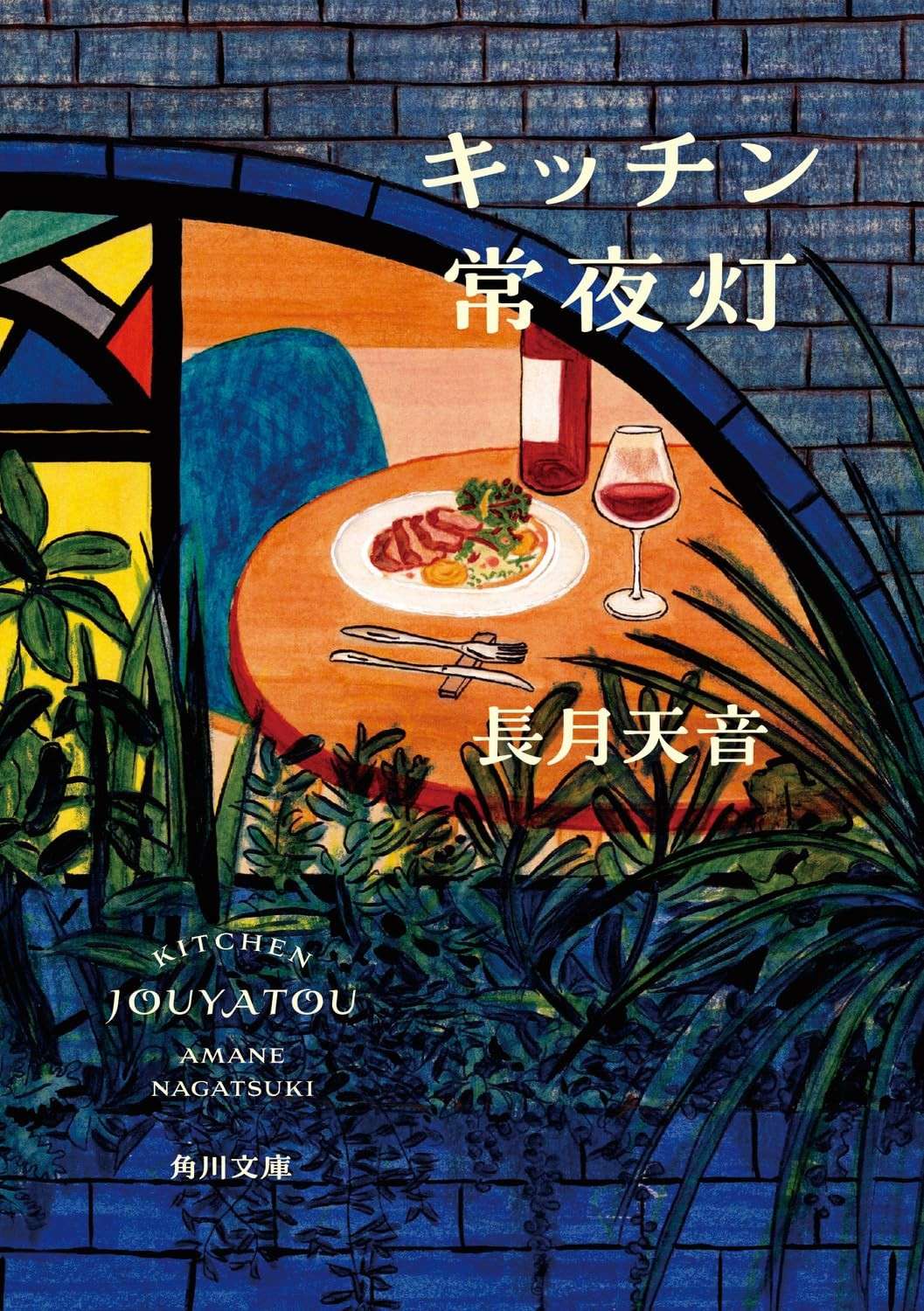

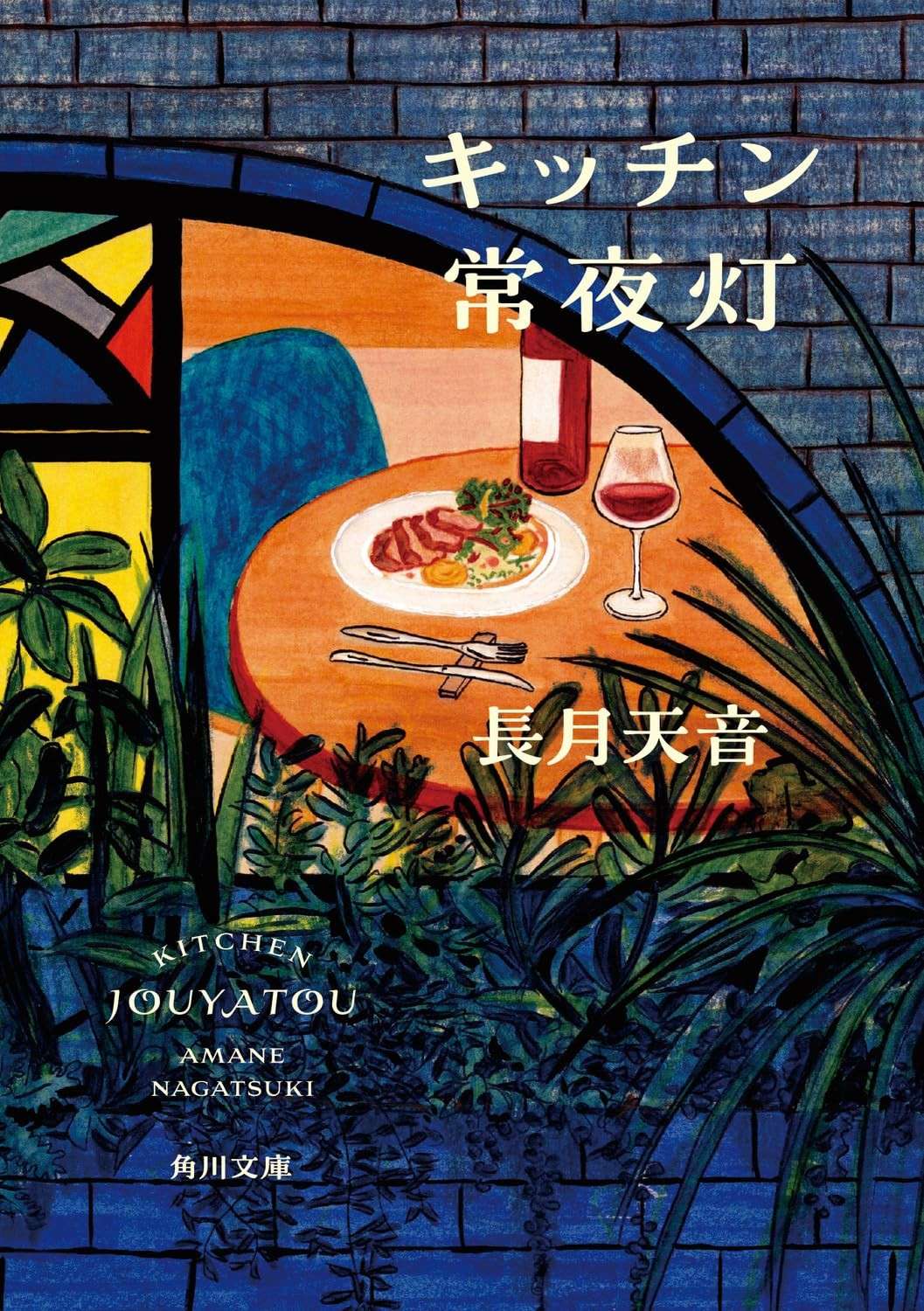

そこは、疲れた心をほぐして明日への元気をくれる大切な場所ーー。火事で引っ越しを余儀なくされた、チェーン系レストランの店長・みもざが訪れたのは、住宅街の路地裏にある小さなビストロ。この店の常連になってから、彼女の心はじんわり温まり...。『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)は、美味しい料理とともに、明日への活力をくれる心温まる物語です。牛ホホ肉の赤ワイン煮、白ワインと楽しむシャルキュトリー、ジャガイモのグラタン...寡黙なシェフが作る料理と物語をお楽しみください。

※本記事は長月 天音著の書籍『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

白山通りを渡り、手前の路地に入った。

緩い坂道に沿って立派なマンションが立ち並んでいた。倉庫のある一本奥の通りとは雰囲気が違う。あちらはマンションよりもオフィスビルが多い。

すぐ横には東京ドームや遊園地があるというのに、こんな場所に住んでいる人がいるということに改めて驚いた。仮の宿りとはいえ、ここから仕事に通う私まで何やら誇らしい気分になってしまう。

しかし、路地を進むうちにだんだん不安になってきた。周囲はマンションの立ち並ぶ閑静な住宅地。すでに時刻は十二時を回っている。さすがに出歩いている人もおらず、街はひっそりと寝静まっていた。

これほど都心の夜が静かだとは思わなかった。先ほどまでの高揚感はいつの間にか心細さに変わり、どこで引き返そうかと、踏み出す足もためらいがちになっていた。

「あっ」

萎えかけていた気持ちに再び希望が灯った。一区画先の建物の軒下に、淡く光を放つものがあったのだ。私は明かりを目指して、空腹でふらつく足を前へと進めた。

「本当にあった......」

夜道にぽっかりと浮かぶ、行燈のようなシンプルな看板。そこには「キッチン常夜灯」と黒い文字が影絵のように浮かんでいた。

ここが金田さんの言っていた洋食屋だろうか。

私は看板の周りをぐるりと二周して、まじまじと観察した。入ったとたん「ラストオーダーです」などと締め出されてはかなわない。営業時間を確認したかったが、看板には店名以外何も書かれていなかった。

店は古ぼけたマンションに入っていた。暗くてよくわからないけれど、下手をしたら昭和の時代に建てられたものではないだろうか。外壁はザラザラしたコンクリートで、ベランダの手すりは今時珍しい鉄柵だった。

店の入口は一階だが、半地下にでもなっているのか、路地に沿った窓はずいぶん低い位置にある。窓はすべてステンドグラスになっていて、色とりどりの淡い明かりを外に漏らしていた。

「きれい......」

思わずため息が漏れた。窓が低い位置にあるだけでなく、手前の生垣で半分ほど隠れてしまっているのがもったいない。その隠れ家的なところも魅力的で、入る前から期待に胸が高まった。

思い切ってバーの入口のような重厚な木の扉を開くと、カランカランと軽快なドアベルが鳴った。

その途端、濃厚な香りに襲われた。

「ファミリーグリル・シリウス」にもソースや肉の脂、バターの香りが染みついているが、それよりもずっと純度の高い「本物」の香りだ。明らかに素材がいいことを示している。 金田さんからコキールグラタンを食べたと聞いていたが、ここならば本当に本格的な洋食が食べられるかもしれない。

半信半疑だった私は反省しながら、思ったよりも暗い入口に目が慣れるのを待った。

予想どおりドアの内側に三段ほど降りる階段があり、その先に薄暗い通路が延びている。通路の照明は控えめで、棚に置かれたアンティーク調のランプのみ。板張りの床はしっかりとワックスがかけられ、艶々とした床板にランプの明かりが見事に映り込んでいる。

なに、この非日常感。

私はすっかり興奮して、くまなく回りを観察した。

「いらっしゃいませ」

廊下の奥から女性がひょっこり顔を出した。入口の雰囲気にすっかり押され気味だった私は、彼女の愛嬌のある笑顔にすっと肩の力が抜けた。

小柄でふくよか。いかにも美味しいものを毎日食べていますというように、頰も額もつやつやとして実に健康的である。

「お客様、当店は初めてですね? うふふ、入るのに勇気がいったでしょう」

人懐こく話しかけられたが、嫌な感じはまったくしなかった。

薄暗い通路はすぐに行き止まりとなり、曲がった先がホールだった。

心地よい照明は、真夜中を照らすにふさわしい温かみのある暖色系だ。

店内はさほど広くない。奥に向かって細長く、左手は外から見えたステンドグラスの窓が連なっていて、そこに二人掛けのテーブルがふたつ、右手は窓に背を向けるようにカウンター席が八席。だだっ広い私の勤務先に比べて、何とこぢんまりしていることだろう。これなら一目で店内が見渡せる。

この時間だからか、客はカウンターの一番奥に女性が一人で座っているだけだった。ぼんやり立ち尽くしていると、先ほどの女性が「どうぞ」とカウンターの真ん中の椅子を引いてくれた。