テレビ番組での活躍が印象的なフェミニズムの第一人者、田嶋陽子さん。1991年に出版した著書に加筆・修正を加えた「新板 ヒロインは、なぜ殺されるのか」が話題です。歌手、書アート作家としても活動されている田嶋陽子さんにお話を聞きました。

母も犠牲者だと分かったんです

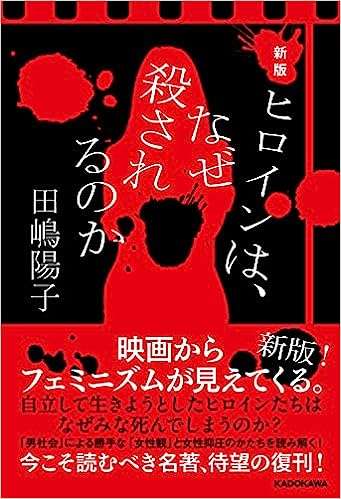

――女性学の視点から世界の名作映画を論じた『新版 ヒロインは、なぜ殺されるのか』がこの春、発売されました。

フェミニズム(女性学)というのは最初から目指した道ではないんです。

私は中高と静岡にいて、沼津東高校という共学の進学校に行きたかった。

成績は学年で一、二番だったのに、そこには行かせてもらえなかった。

なぜなら恋心を綴った日記帳が親に見つかり「色気づいた娘を男女共学にやるわけにはいかない」となり、沼津西高校という女子校に行くことになったんです。

ふてくされましたよ。

だから図書館にこもって本ばかり読んでいました。

世界の文学全集を読みあさって、在学中のスピーチコンテストでは、イプセンの『人形の家』について「自由を求めて家を飛び出したノラは、その後どうなるんでしょう」と問いかけました。

女性の社会進出がいまより進んでいなかった当時、そういうことを言う人は稀(まれ)でした。

世界の文学や映画にふれると、ヒロインが悲惨な最期を遂げる作品がなんと多いことか。

世の中も構造的には同じ。

最初にこの本を書いたのは大学を出て、英文学の道に進んでからですが、高校時代からいまと同じことを考えてはいたんだと思います。

フェミニズムを生きようとしたのではなく、生きるために必要だったのがフェミニズムだった、ということです。

――母娘関係の難しさを描いた映画もいくつか取り上げておられます。

私の母は、病気で寝たきりの状態でも二尺のものさしで私を叩きながら「勉強しなさい!」としつける一方で、「勉強できて何になる、ヨメのもらい手がなくなる」と脅す人で、私は青信号と赤信号を同時に出されて本当に苦しんだ。

その母との葛藤と、そこから解放されるまでの過程での発見、をまとめたのが『愛という名の支配』(1992年)です。

私から見れば、母が私にしたことはいじめに他ならないのですが、いじめというのは、やった本人に自覚がない場合も多い。

母にとっては、それは私をしつけることであり、母は無意識に男性社会の言いなりになろうとしていた。

良妻賢母というのは男性社会の価値観を体現した存在だから、メンタリティーは男性と同じ。

かつての女性たちは、そうやって生きてきたし、そうせざるを得なかった。

「あそこの奥さんは、あんな娘を育てて」と言われてしまうわけですから。

そう考えると、母も犠牲者なんだと書いていくうちに分かった、まさに発見ですよ。

私が40歳を過ぎてやっと、母とちゃんと話をしたことがあります。

NHKの母娘番組で、私は初めて母に、母がしたことで苦しんだと伝えたのです。

それを聞いた母はただびっくりしていました。

そのとき分かったんです、いじめている側には自覚がないということを...。

それからは母を責めなくなりました。

だって、どうしようもないでしょう。

私と母の関係だけでなく、この本の中に出てくる『秋のソナタ』(78年)や『エミリーの未来』(84年)という映画でも、いろいろな母娘の関係があるんだって、何かのヒントにしてもらえるとありがたいと思います。

「テレビでやり合った方たちは石原慎太郎さんをはじめ、すごい論客の方ばかりでしたね。でも、私は自分の考えを曲げなかった。だから、いまがあるんだと思います」。着用しているベストは、スカーフをリメイクしたもの。

『新版 ヒロインは、なぜ殺されるのか』

『新版 ヒロインは、なぜ殺されるのか』