「50代は十分若いわ。やりたいと思ったらやりなさい」。ターシャ・テューダーにそう言われ、アメリカのバーモント州を舞台に「夢」を追い続ける写真家、リチャード・W・ブラウン。ターシャの生き方に憧れ、彼女の暮らしを約10年間撮影し続けた彼の感性と、現在75歳になる彼の生き方は、きっと私たちの人生にも一石を投じてくれるはずです。彼の著書『ターシャ・テューダーが愛した写真家 バーモントの片隅に暮らす』(KADOKAWA)より、彼の独特な生活の様子を、美しい写真とともに12日間連続でご紹介します。

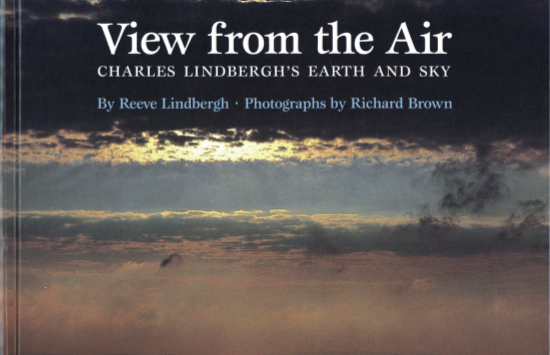

本に収録された、リンドバーグの操縦で撮影した航空写真

考えてみると、ぼくが写真に興味を持ったのは、写真家を職業にしようと思ったからではない。

ぼくにとって写真は、自分に興味があるもの、興味を引かれたもの、心惹かれるもの──とくに視覚的に感動するもの──を深く見つめる手段だった。

ひと言で言えば、ぼくの心を揺さぶった物を、写真を使って探究してきた、ということである。

初めは、アンセル・アダムスやポール・ストランド、エドワルド・ウェストンといった、1940年代、50年代に活躍した写真家に惹かれた。

彼らは大判カメラを使って、すばらしい白黒写真を残した。

ドロシア・ラングは、大恐慌時代に活躍した女性写真家だが、三脚を使わずに大判カメラで、人間味溢れる写真を数多く撮影している。

大判カメラで撮った写真は、フィルムが大きい分、トーンの幅やシャープさが違い、圧倒された。

これこそ、ぼくが目指すべきスタイル、身に付けるべき技術だ!と思った。

しかし、この手の写真は、作品としてどんなによくても、それで食べていくことは難しい。

それに大判カメラは重くて扱いにくい。

幸いぼくには小型カメラのニコンがあったので、それを使って頼まれるものは何でも撮影し、それで生活の糧を得るようになった。

やがて、なにも第2のアンセル・アダムスを目指す必要はない、〝リチャード・ブラウン〟を目指すべきじゃないか、ぼくしかいないリチャード・ブラウンを、と思うようになった。

そこで、ほかの人の写真を参考にするのではなく、ぼく独自の写真を撮るよう心掛けるようになった。

ぼくは、写真で生きて行こうと思った当初、それがどんなに困難なことか、考えもしなかった。

もし、どれほど多くの人がこの道に進もうとして失敗したか、どれほど困難なことかがわかっていたら、この道を選ばなかったかもしれない。

知らぬが仏とはこのことだ。

子どもの頃からの怖い物知らずの性格が幸いした。

経済的には、教師時代の貯金と、父が残してくれた遺産が、大きな額ではなかったがあった。

また妻にも、彼女が生まれたときに親が購入してくれた投資財産があり、妻の収入もあったので、それらを使ってピーチャムの土地を買うことができたし、とりあえずの生活資金に困ることはなかった。

その意味では、ぼくは幸運だった。

しかし、写真で生活できるようになるまでにはとてつもない時間がかかった。

1971年夏にピーチャムに引っ越すと、ぼくはさっそく、州政府が発行していた州内の人気雑誌「バーモント・ライフ」に写真を売り込みに行った。

教師をしていた間に撮影した写真がたくさんあったので、それを見てもらおうと思ったのである。

編集長と約束を取り、訪ねると、編集長はぼくの写真を見てこう言った。

「よい写真だが、使えないね。粒子が粗すぎて印刷には使えない。エクタクロームはだめだ。フィルムはコダクローム25を使わないと。コダクロームで撮影し直して、どうなるか、だな」

ぼくは、写真についての指導をいっさい受けたことがない。

100パーセント、自分の勘と試行錯誤でやってきた。

カメラは、アフリカ行きの計画があったときに購入したニコンがあった。

これなら三脚を使う必要がほとんどなく、よいと思った情景をどんどん撮影できた。

フィルムは初期のポジティブフィルムであるエクタクロームを使った。

自分がどんな写真を撮りたいかはよくわかっていたので、できた写真はどれも気に入っており、よい写真だと思っていた。

だが、それを使う側の視点、印刷に使うという技術的問題を考えていなかった。

それほど無知だったのである。

しかし、編集長が「きみはよい写真を撮る」と言ってくれたことに力を得、編集長のアドバイスに従ってみることにした。

季節はすでに秋になっていた。

その秋、フィルムをコダクロームに変えて撮影してみると、意外にもよい写真がたくさん撮れた。

再び「バーモント・ライフ」に持ち込むとすぐに採用され、かなり長文のフォトエッセイを書かせてもらった。

しかも教師時代の給料よりよい報酬がもらえた。

だが、教師時代の収入を写真で得られるまでには2年かかったし、高報酬の仕事のオファーが来るようになるまでには10年かかった。

ぼくは運のいい方だと思う。

写真に限らず、創造的な仕事で成功するかしないかには、運がおおいに関係する。

妻リーブの父は、ニューヨークからパリまでの単独無着陸飛行に成功したことで知られるチャールズ・リンドバーグである。

ぼくの両親は、社会を支える人間になることを期待し、教師になったのなら校長を目指せと言う方だった。

だが、リンドバーグ夫妻は、ふたりともその反対で、興味のないことをなぜするのか、自分のやりたいことをした方が成功する、という考えだった。

「きみが本当にやりたいのは、教師ではないだろう。ぼくにはよくわかる。なら、なぜ写真家を目指さないのだ。きみはよい写真を撮るじゃないか」

そう言って、スウェーデン製のカメラ「ハッセルブラッド」を買ってくれた。

そして、「航空写真を撮ってみたいと思ったことはないのか?」と聞かれた。

「思ったことはないけど、興味ありますね」と答えると、「それじゃ、モントペリアで1機、レンタルして飛んでみようじゃないか」と言う。

モントペリアはピーチャムの近くの町である。

こうしてぼくは、チャールズ・リンドバーグの操縦する飛行機に乗って、航空写真をたくさん撮らせてもらった。

このとき撮影した写真は、作家でもあった妻のリーブが書いた児童書『空から見ると(View from the Air)』に収録された。

妻リーブと共同で製作した児童書『空から見ると』。

こんなこともあった。

ピーチャムの敷地から、ニューハンプシャー州のホワイト山地が見えるのだが、その中のワシントン山は、頂上で、地球上での最大瞬間風速を記録したことで有名だった。

この記録は1996年に破られたが、人が観測した記録としては、今も生きている。

ぼくは、ピーチャムに来てくれたチャールズにうっかりと、「うちから例のワシントン山が見えるんですよ」と、山を指さして教えてしまった。

「きっと飛行機の残骸がたくさん落ちているでしょうね」と。

しまった、と思ったときは遅かった。

チャールズがこう言ったからである。

「じゃあ、確認しに行こう」

そのとき、チャールズ・リンドバーグは60代後半。

健康そのもので、ぼくより元気そうに見えるものの、もし上空でどうかなったらどうしよう、という不安が頭をよぎった。

そこで飛行機に乗る前に、「飛行機って、どうやって操縦するんですか」と鎌をかけた。

するとチャールズいわく、「よくぞ聞いてくれた。いつか教えたいと思ってたんだ」。

そして、離陸から着陸までの手順を教えてくれた。

ぼくの当面の問題は、上空で何かあったとき、無事に着陸することだったので、着陸の方法だけはしっかり覚えた。

真冬にセスナ機で飛んだこともある。

写真を撮ろうとするたびに窓を開け、外にカメラを向けなければならなかったが、零下20度とか30度とかの中を時速150キロで飛んでいる最中、 窓から首を出して写真を撮るのは至難の業で、2枚撮るのが精いっぱいだった。

本に収録された、リンドバーグの操縦で撮影した航空写真

チャールズは、ぼくが写真家になるのをさまざまな面で応援してくれた。

心から感謝している。

実は、アフリカ行きの仕事を紹介してくれたのもチャールズである。

彼は、雑誌「ライフ」に知り合いがたくさんおり、紹介の労を執ってくれた。

それはうまく行かなかったが、そうやって知り合った何人かが、出版社や雑誌社を紹介してくれた。

早い時期に、本の出版社とつながりができたのは幸運だった。

ぼくが写真家になった1970年代初めには、腕のよい写真家には、雑誌の仕事がたくさんあった。

小さい雑誌社も多く、報酬はさまざまだったが、みんながよい写真家を求めていた。

ターシャ・テューダーとのエピソードやバーモント州の自然の中で暮らす様子が、数々の美しい写真とともに4章にわたって紹介されています

ターシャ・テューダーとのエピソードやバーモント州の自然の中で暮らす様子が、数々の美しい写真とともに4章にわたって紹介されています