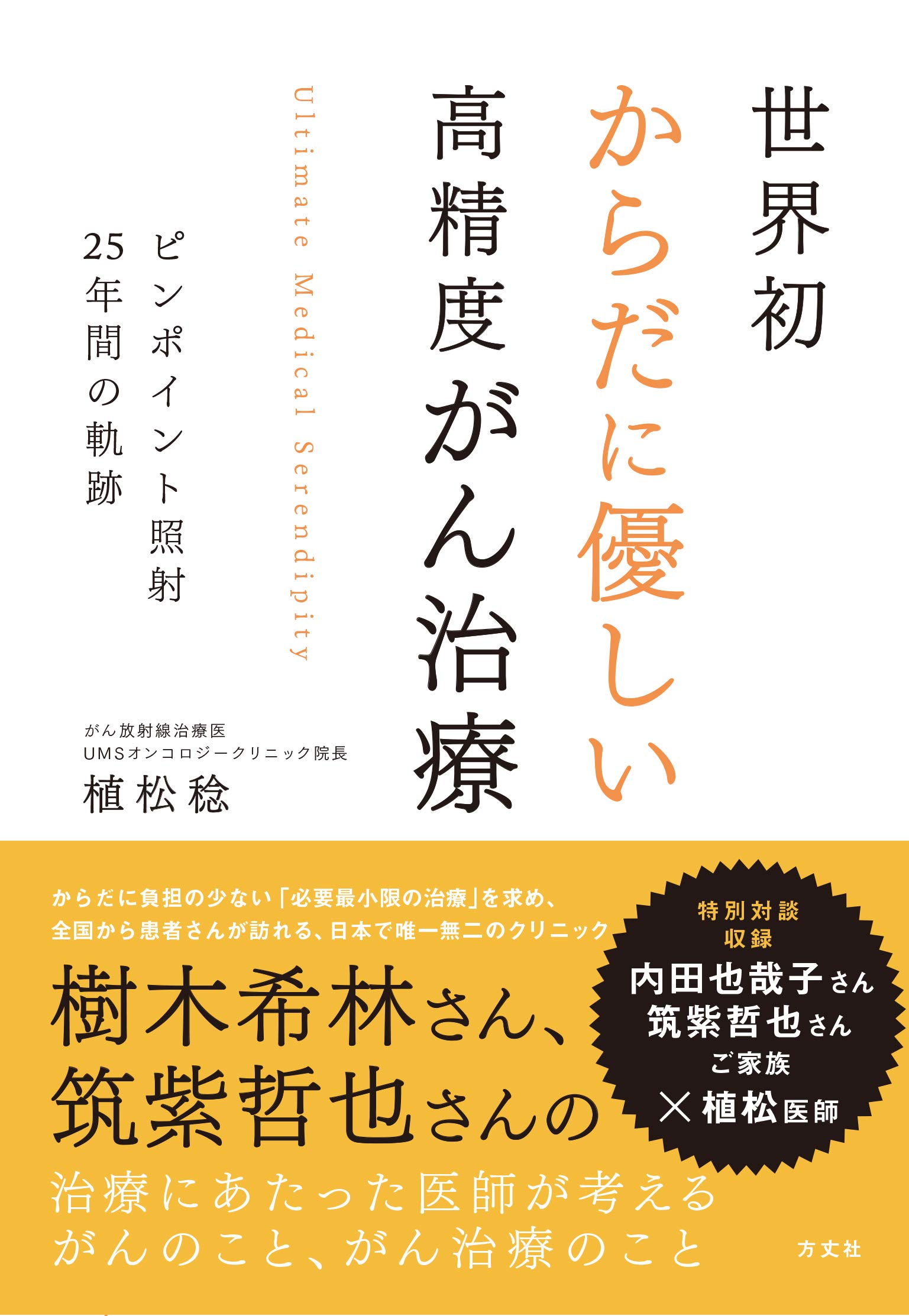

2018年にがんで亡くなった女優・樹木希林さん。その治療にあたった放射線治療医・植松稔さんは、著書『世界初 からだに優しい 高精度がん治療』(方丈社)の中で樹木さんの長女・内田也哉子さんと対談し、約10年に渡った治療期間を振り返っています。今回は収録された対談の一部と、植松医師が考える「がん」について連載形式でお届けします。

がんとはどんな病気なのか

人間の身体は数えきれないほどの細胞の集合体で出来上がっていますが、そのほとんどが新陳代謝を繰り返すことで構造を維持し、生命を支えています。

新陳代謝は遺伝子の情報に従って忠実に繰り返され、大人の身体の中では、老化して消滅した細胞を、分裂して必要な数だけ新たに生まれた細胞が補う形で、平衡状態を保っているのです。

イメージしにくいかもしれませんが、今のあなたの身体を構成している無数の細胞は、そのほとんどが一年前のあなたの身体の中には存在していなかった、新陳代謝で生まれた新しい細胞なのです。

粘膜などの新陳代謝が活発な組織は、1カ月ほど前と比べると、完全に新しく置き換えられていると思われます。

このように、生きている限り無限に続いていく新陳代謝の過程で、遺伝子の情報が間違って伝えられると、時々「出来損ないの細胞」が生まれてしまうことがあります。

多くの場合「出来損ないの細胞」は不完全なパーツを持っているために、長生きできずに自然消滅してしまうことが多いのですが、たまたま消滅せずに細胞分裂を繰り返す能力を備えていると、「出来損ない」で「不完全なパーツ」を維持したまま増殖してしまうことになります。

これが「がん細胞」です。

がん細胞は、一部に不完全なパーツを持っているとはいっても、もともと自分の健康な細胞が分裂して生まれたものです。

ある意味で異物ですが、明らかな外敵ではありません。

だから本来なら、侵入してきた外敵を駆逐する能力を持つ免疫細胞が、体内で「がん細胞」と出会っても、敵ではなく味方の細胞だと勘違いしてしまう場合があるわけです。

こうなってしまうと1個から始まった「がん細胞」が2個、4個、8個と細胞分裂によって数を増やしていき、いずれは目に見える塊に育って、病気として認識され、「がん」と診断されるわけです。

また、がん細胞はその後も細胞分裂を繰り返す過程で、自らと同じ細胞を生み出すだけではなく、さらに異なった遺伝子情報を伝達して分裂し、別のがん細胞を発生させてしまうこともめずらしくありません。

わかりやすい例をあげると、乳がんの患者さんでは、がん細胞がホルモンのレセプターを持つのかどうかを病理検査で調べるのですが、100%陽性の人や0%陰性という人はめったにいません。

白か黒かではなく、ほとんどの人は、数%から95%くらいの範囲でばらついており、その濃淡も様々です。

例えば、ホルモンレセプターが50%陽性と判断された人がいた場合、残りの50%の細胞は陰性ということになります。

がん細胞がレセプターを持つのか持たないのかは、がん細胞の遺伝子で決まります。

この事実から考えても、ほとんどの乳がん患者さんで、がん細胞が一つの遺伝子情報を忠実に伝えて分裂し増殖したものではないことがわかります。

一つのがんの塊の中に、途中から遺伝子情報が枝分かれして別の形態や性質を備えたがん細胞が混在しているわけです。

さらに、ホルモンレセプターが陽性の患者さんだけを集めてホルモン療法を行ってみても、最初からまったく効かない人もいますし、最初はよく効いていたのに途中から効かなくなる人もいます。

これはレセプターの有無以外にも、ホルモン療法に反応するかしないかを決める別の遺伝子情報が存在していて、そこでも異なった性質のがん細胞が発生していたということの証拠でもあります。

このように、一人の患者さんの一つのがんの塊の中にも、複数の異なった遺伝子情報を持つがん細胞が混在しているのです。

さらにホルモンレセプターが陽性の人だけ集めても、遺伝子の違いで、ホルモン剤がよく効く場合とまったく効かない場合に分かれてしまいます。

これが現実です。

少し前に、がんの塊をハチの巣に例えて、女王バチが一匹いて、そこから均一な働きバチが増殖するという説明をする人がいましたが、現実はそんなにシンプルな話ではありません。

一つのハチの巣のなかに何匹も異なった女王バチが存在していて、そこから様々な種類の働きバチが生まれているというのが、がんの実態です。

このように、一人の患者さんの身体の中の、一つのがんの塊の中でさえ、がん細胞はこれほどに複雑なのですから、ましてや他人のがんなど、たとえ同じ病名がついていたとしても、まったく違う性質を持った、別の病気といえるかもしれません。

「同じ病名がついていれば誰の病気もみな同じ」という前提で出来ているガイドラインなどに縛られてがんの治療していくことは、本当にむなしいことだと思います。

植松医師×内田也哉子さん特別対談も「からだに優しい高精度がん治療」記事リストを見る

内田也哉子さんとの対談に始まり、ピンポイント照射が求められる理由、現代のがん治療のことが全7章からわかります。故・筑紫哲也さんの家族との対談も収録

内田也哉子さんとの対談に始まり、ピンポイント照射が求められる理由、現代のがん治療のことが全7章からわかります。故・筑紫哲也さんの家族との対談も収録