親の介護で疲弊する子、こじれる関係...。さまざまな問題を抱える家庭での介護ですが、認知症を患った実父の介護の中で、専門とするアドラー心理学に「親との対人関係上の問題について、解決の糸口を見いだせる」と哲学者・岸見一郎さんは感じたそうです。今回は、そんな岸見さんの著書『先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学 』(文響社)から、哲学者が介護者の目線で気づいたことをご紹介します。

【前回】交通事故に散財・・・!? 初めて気づいた父の異変/先に亡くなる親とアドラー心理学

罪悪感が介護を苦しいものにする

介護がどれくらい大変かということについての客観的な指標があるわけではありません。

今の介護保険制度では、介護がどれほど必要かが審査され、それに応じて受けられる介護サービスの種類、時間が決まりますが、現状を反映しない結果が出ることがあります。

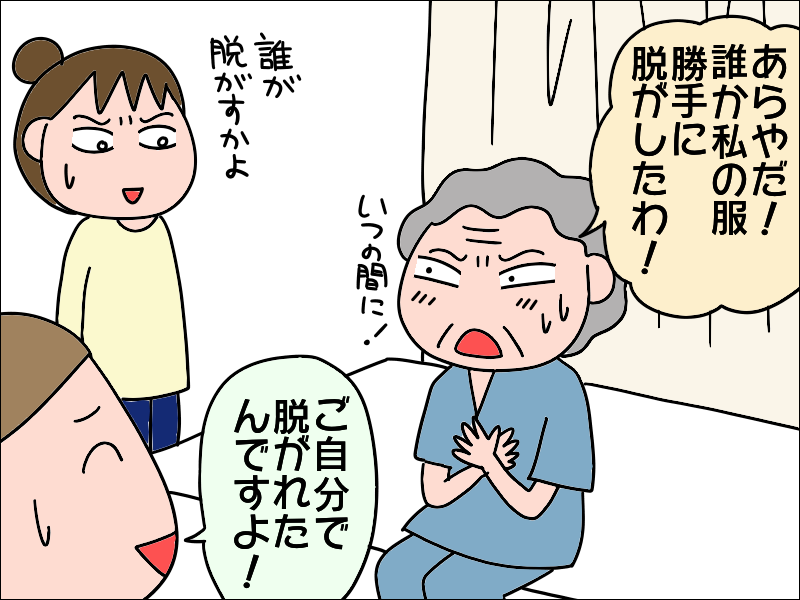

それは一つには検査項目の不備によるものですが、調査員がくると今日は何月何日であるとか、普段は自分の年齢も答えられない親がしっかりと受け答えをすることがあるからです。

父は調査員の訪問直前まで、「何でもわかるいうたらあかんのやな」と何度も念を押していましたが、いざ質問が始まると、まるで予行演習をしていたかのようによどみなく自分の年齢を月単位で答えたのでした。

動作も常よりもはるかに機敏であるように見えました。

後に見ますが、記憶は失われるわけではありませんから、常は忘れてしまったと思えることが調査員の前で思い出されることはありうるわけです。

これとは逆のこともあります。

調査のやり方によっては、普段の力以下の結果しか出せませんし、いきなり調査の趣旨が理解されないままに質問を受けても、うまく答えられなかったり、調査員に腹を立てるということもあります。

これは医師が行う検査の場合と同じです。

このようなことがあっても、調査員はプロですから、親の答だけで判定することはありません。

父が常よりも力が発揮できることに私は驚き困惑しましたが、できないよりはできるほうが望ましく、介護度が低く判定が出ることは家族にとって本来喜ばしいはずです。

ところが、要介護度が低く判定されたら今後の介護の負担が増すことを怖れて、介護度が高く判定されることをひそかに望んでいた自分を恥ずかしく思います。

何とか介護の負担を軽くしたいと思う家族は、調査の際、介護を要しないと判定されたり、あるいは、要介護度を低く認定されては困ると思うのです。

以前、父が入院した時、可能な限り長く入院していてほしいと願っていたことがありました。

親が早くよくなることを願うべきなのに、心では裏腹にこんなことを考えてしまうことに罪悪感を持ってしまいました。

罪悪感を持ち、自分を責めることは、介護を苦しいものにする一つの要因であるといえるでしょう。

調査の基準も問題で、足腰がしっかりしていて何の不自由もなく歩け、身体の病気もなくても、また生活の多くの面で自立できていても、認知症が加わると、介護は困難なものになります。

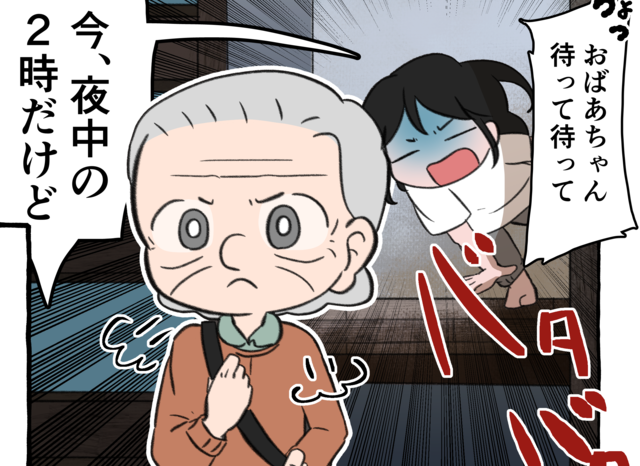

徘徊という言葉を私は好みませんが、外に出たきり家に戻れなくなって、家族が思いもよらなかった遠くの場所で保護されるということがあります。

電車やタクシーに乗ることもあるので、そうなると驚くほどの距離を移動することがあります。

外を歩いている時に、交通事故に巻き込まれることもあります。

ですから、外に出て道に迷う親の場合は、元気であればあるほど目が離せないことになってしまいます。

もちろん、寝たきりの人の介護が楽であるといっているのではありません。

私がいいたいのは、介護がどれだけ大変かは他の人のケースとは比べることができないということです。

大変でない介護は本来的にはありません。

父は入院中にアルツハイマー型の認知症という診断を受けましたが、病名が何かがわかっても、それだけでは家族にとって退院後の介護にあまり助けにも救いにもなりません。

退院した後、具体的に父にどう接すればいいかということについては医師から詳しい説明を聞けなかったからです。

そういうことは医師の仕事ではないのかもしれませんが、どうすればいいかという明確な指針を得たいと私は思いました。

医師が診断はしてもそれ以上のことについてあまり多くを語らないのは、認知症の症状は一般化されないのが特徴であり、したがって、対処法も一般的に示すことが困難であるからかもしれません。

この点、訪問看護師に指示書を書く医師、定期的に父の往診をしてもらった医師は、認知症は一般化することがむずかしいという限界の中でではあっても、生活の場面で認知症がどんなふうに現れるかについて具体的な知識があって、教えられることが多くありました。

退院時、アリセプトという、認知症を改善はしないが、症状の進行を遅らせる薬があることを教えられ、どうするかたずねられましたが、こんなふうに切り出されたらいらないと断ることはないでしょう。

認知症の症状を遅らせることができても改善するわけではないという医師の説明は、退院後の生活のことを思うと、暗澹たる気持ちにさせるに十分でした。

父が認知症であるという告知がされた時の気持ちは、母が脳梗塞と診断され、後に回復の見込みがないと主治医から告げられた時とは違いました。

母の場合は間近に迫った死を受け入れる準備をするようにいわれ、医師の説明によって覚悟ができたのでした。

しかし、たちまち死に至るわけではなくても、よくはならないと予想することは、あるいは、たちまち死に至らなくても親の死を待っているような状況の中で介護を、しかもいつまで続くかわからない介護を続けることを予想することは私を大いに不安にさせました。