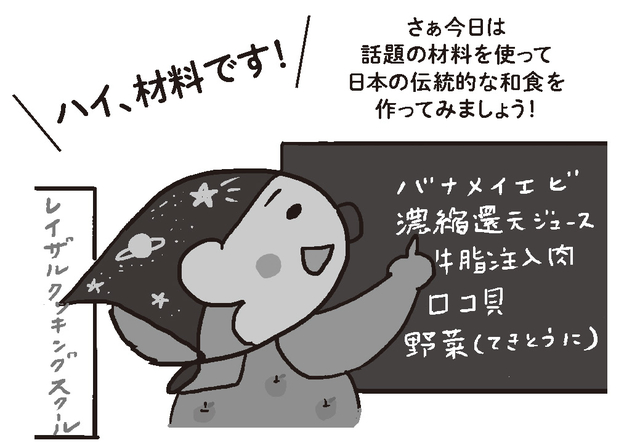

夫婦で穏やかな老後を過ごすと疑わなかった...。50代の夫婦を突然襲った「妻のがん」。子供のいない2人暮らし、家事のできない夫に、がんの妻が「鬼コーチ」と化して料理特訓を始めて...。前回の連載が反響を呼んだ藤井満さんの著書『僕のコーチはがんの妻』(KADOKAWA)より、笑って泣ける「愛の実話」を、さらに第4章の途中(全6章)まで抜粋してお届けします。

最初に余命を告げられたときの様子を描いた= 2018年

「切り干し大根」指導から1カ月。「ふだんの暮らし」望む妻に余命宣告

3月9日に臨床試験(治験)の薬物投与がはじまったが、5日後には肝臓の数値が悪化して中断した。

通常の治療なら数値がある程度落ち着いたら再開するが、治験の場合は、入院時の値にもどらなければ再開できないという。

治療開始までの検査に時間がかかり、中断も多い。

その間にがんが大きくなってしまう。

治験の選択は正しかったのか?

でも同じ選択をもう一度せまられたとしても、わずかでも完治の可能性がある治験を選ぶような気がする。

20日、治療を再開できないまま退院した。

その日は、サンマとサラダ、ほうれん草白和えなどを妻がつくってくれた。

食卓は花が咲いたように華やかだ。

「あんたの入院してた2週間、毎日おかずを自分でつくったやんか。そろそろ免許皆伝ちゃう?」

僕がうかがいを立てると、

「ぜーんぜんダメ。常備菜もできんやつが片腹痛いわ!」

それで、翌日は常備菜の切り干し大根の煮物に挑むことになった。

水でもどした切り干し大根を切っていると、

「指を切りたいんか?左手はネコの手!」

背後からの叱声に驚いて、あわてて左手の指を丸める。

フライパンを箸で混ぜていたら、

「クツクツいじるだけで混ざっとらん。上下が入れかわらんと意味ないやろ!」

完成したころにはクタクタ。

でも甘辛さにじゃこの風味が加わり、玄米ごはんにぴったりのおかずになった。

「主婦の大変さがわかったか。常備菜だけやないで。献立を自分で立てられるようになってから大口たたけ」

治療中断が長引くにつれ、乾いたせきが増えてきた。

27日に服薬を再開すると、おさまった。

30日、淀川や大川沿いを散歩した。

満開の桜が雪のように舞う。

口には出さないが、「最後の花見かも」とお互いに感じている。

ベンチに座り、かつて勤務した能登(石川県)の友人にいただいた岩のりのおにぎりをほおばった。

夜は、竹の子ごはんや小松菜の湯葉あえ、野菜スープを妻がつくり、輪島塗の器でいただいた。

妻は日記にこう書いていた。

「一日中歩きまわった。息切れもなく体の痛みもない。桜は満開。夜は満月。先の不安は考えまい。ほかの誰かにとっては最悪の一日だったかもしれないけど、私にとっては神様がくれたすばらしい一日」

だが、おだやかな日は数日だけだった。

薬の副作用で皮疹が出て発熱した。

薬を中断すると皮疹はおさまるが、せきが次第に増え、腹痛もうったえるようになった。

4月17日の診察では「強い薬なので副作用はつきもの。同じ治験を全国で6人受けているけど、今のところ副作用でやめた人はいません」とI先生は説明してくれた。

だが、体調は急速に悪化し、脈拍は120、血中酸素濃度も90を切った。

脈拍が弱まって自宅の血圧計を使えなくなり、20日に入院となった。

免疫チェックポイント阻害薬のもっとも危険な副作用のひとつである「間質性肺炎」と診断された。

腹部や肺に水がたまり、妻は力士のような腹になった。

肝機能低下と栄養不足で、水分を血管内にとどめるアルブミンというたんぱく質が減ったため、体内の水を血管内に吸いこみ、それを尿にして排出することができないのだ。

25日、臨床試験の中止を言いわたされた。

2日後の主治医らとの面談の直前、若手の女性医師に僕だけ病室の外に手まねきされた。

「余命を知った方が、心が落ち着くのではないでしょうか」

「え、余命?」

驚いて彼女の目を凝視した。

「肺炎次第では数日とか数週間、それがおさまっても、肝臓と肺と骨に転移があり、年単位はむずかしい。面談のときに質問してくれれば説明します」

病室の妻に聞こえないように、女医は小声で語った。

面談室には女医をふくめ3人の医師と看護師が並んだ。

「家にもどって1年でも2年でも普段の暮らしをしたい。意識がなくなったら、人工呼吸器はやめて、苦痛がないようにしてほしい」

妻はそう希望を述べてから、「余命はわかるんですか」とたずねた。

「早ければ週単位かもしれない」

中年の男性医師が告げた。

【最初から読む】「イボやなくてメラノーマ(悪性黒色腫)やて」妻から届いた1通のメール/僕のコーチはがんの妻(1)

イラスト/藤井玲子

6章に渡って綴られる「家族の愛の実話」。巻末には著者に妻が教えてくれた「23のレシピ集」も収録