夫婦で穏やかな老後を過ごすと疑わなかった...。50代の夫婦を突然襲った「妻のがん」。子供のいない2人暮らし、家事のできない夫に、がんの妻が「鬼コーチ」と化して料理特訓を始めて...。前回の連載が反響を呼んだ藤井満さんの著書『僕のコーチはがんの妻』(KADOKAWA)より、笑って泣ける「愛の実話」を、さらに第4章の途中(全6章)まで抜粋してお届けします。

日本酒に合うおかずをつくるのが得意だったが、たまに独創的すぎる料理もあった=2010年

大部屋は女子高生ノリ。春菊とささみであっさり酒のあて

救急搬送された翌日、病室に来た主治医のI先生によると、腫瘍で肝臓がふくらみ、つつんでいる膜がひきのばされて痛みを発しているという。

肝臓に横隔膜が押されて水がたまり、肺にも小さな転移がある......。

説明を終えて足早に病室を出て行くI先生を見送りながら、妻は目に涙をいっぱいに浮かべている。

コンビニでヨーグルトと梅干しのおにぎりを買って手わたすと、

「おにぎりおいしいねぇ」

やっと笑顔がもどった。

食べ終わると僕の鼻先に頭を突き出した。

「ねえ、頭くさい?お風呂入ってないから獣みたいやろ?」

飼い犬みたいなほっこりしたにおいがする。

夜帰宅して、僕にできることはなんだろう?と考え、入院中は毎日手紙を届けることにした。

手紙を読む数分間だけは病気を忘れてくれるだろうから。

つきあいはじめた1998年の日記をもとに手紙を書いていると、彼女の魅力にがんじがらめになっていく僕の姿は滑稽そのもので、恥ずかしかった。

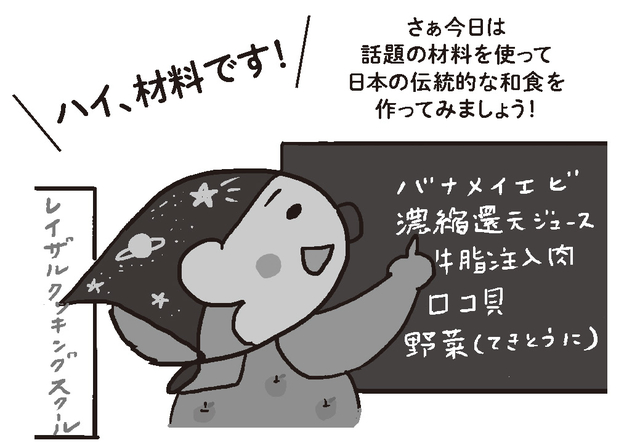

ハワイへの新婚旅行、兵庫県西宮市の住宅街でのマンションさがし、新鮮な魚や温泉を楽しんだ愛媛暮らし、泊まり勤務明けに「レイザル・ケータリングサービスや!」と言って届けてくれた野菜たっぷりの弁当、2人で歩いたお遍路......と書き進めていった。

入院から5日後、ようやく臨床試験(治験)の治療がはじまった。

分子標的薬の服薬と、免疫チェックポイント阻害薬の点滴だ。

ただし薬の効果を見きわめる試験だから、点滴のなかに本当に薬剤が入っているかどうかは患者にはわからない。

個室から大部屋に移った。

うっすらと花の香りがする。

同室の3人の患者はみなカーテンを開けっぴろげ。

「私は肺とチチ(肺がんと乳がん)や」と年配の女性が話すのを聞いて、妻はブッとふき出した。

妻に紙おむつが配られるとその女性は、

「私は使わんかったわ。天ぷら油でも吸わせたらええねん」

すかさず妻と同年配の人が切り返す。

「私、そんなんでよぉ食べん。お父ちゃんにだったら黙って出すけど」

みな深刻な病気なのに、修学旅行の女子高生のように明るい。

「この部屋に入って、みんなとニコニコあいさつして、ほっとして涙があふれてきちゃった。ここでは死生観とかの本は読みたくなくなったわ」

でも病状はよくない。

肺にたまった水のせいで鼻からの酸素吸入が欠かせなくなった。

手足や腹がむくんできた。

それでも大阪人らしい患者仲間の明るさが彼女をささえてくれていた。

僕もちょっとホッとして、

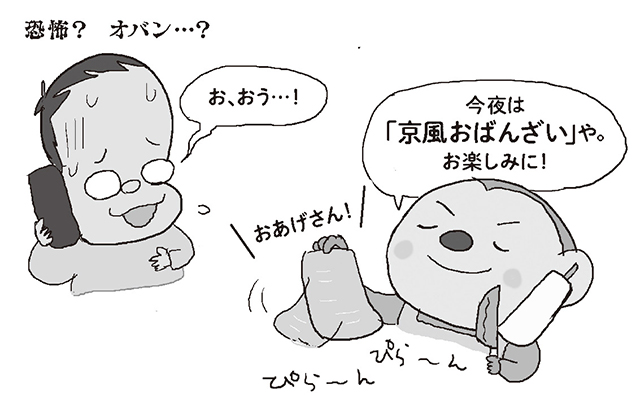

「白菜とネギと春菊が大量にあまってるけど何がええかな?」とたずねた。

「タラかサワラの切り身と大根を買ってみぞれ鍋にしたらええ。白菜ちょっとと、ネギと豆腐とえのき、春菊を入れてみ」

「春菊があまりそうだけど、どないしよ?」

「鶏のささみと和え物にしたらええやん」

さっそく鶏ささみを買って帰った。

ささみは酒をかけてレンジでチン。

ゆでた春菊とすりごま、砂糖、しょうゆを混ぜるだけ。

あっさりしたささみと春菊に、ごまの風味と甘辛さを加えると、恰好の日本酒のつまみになった。

残りは翌朝玄米ごはんのおかずにして平らげた。

完成した料理を撮影して妻に送信すると「やるやん!」とめずらしくほめてくれた。

「あ、それから、スーパーの薄いポリ袋は捨てるなよ。あまった材料を冷凍するのに使うんや」

すでにごみ箱に捨てた、とは言えなかった。

【次のエピソード】家事をする間だけ忘れられる...。がんで入院した妻が不在の「寒々しい部屋」/僕のコーチはがんの妻(13)

【最初から読む】「イボやなくてメラノーマ(悪性黒色腫)やて」妻から届いた1通のメール/僕のコーチはがんの妻(1)

イラスト/藤井玲子

6章に渡って綴られる「家族の愛の実話」。巻末には著者に妻が教えてくれた「23のレシピ集」も収録