「老い」と「死」から自由になる哲学入門として、『毎日が発見』本誌でお届けしている人気連載、哲学者・岸見一郎さんの「老後に備えない生き方」。今回のテーマは「答えの出ないことがある」です。岸見さんは毎日が発見の読者からの相談にどのように答えるのでしょう?

善意は決められない

他者の言動を批判することは容易い。自分は正しくて他者は誤っていると考え、自分と他者を分別(ふんべつ)すれば争いは絶えない。争いを避けるためには、自分もまた同じ状況に置かれたら他と同じ過ちを犯しうると考えれば争いはなくなることを前回見た。

前の記事:「同じ状況なら、同じことをするかも」自分と人を分けない考え方/岸見一郎「老後に備えない生き方」はこちら

今回は、事柄そのものをどう見るのかについて考えてみたい。本当は相手がしたことは許せないが、自分も同じ過ちを犯すかもしれないと考える時、起こっていることはよくないことが前提になっている。しかし、それが善か悪かを決めることができるのだろうか。

前回、認知症の母親の介護をした方が何一つ手伝わなかった兄夫婦から「本当は私たちが看てあげた方がよかった」といれたことに疲れたという相談を取り上げた。その際、「よかった」かどうかという判断は介護された母親しかできないと書いたのだが、この母親が置かれた状況でどのように介護をすることが「よかった」のかを判断ができるのか考えてみたい。

関連記事:兄夫婦からの心無い言葉をどう受け止めるべきか/岸見一郎「老後に備えない生き方」はこちら

善意についての無知

ローマ皇帝のマルクス・アウレリウスは哲学者になりたいと思っていたので、皇帝になることを決して望んではいなかった。

アウレリウスは、朝になると、宮廷での一日を思って気が沈むこともあったのか、次のように書いている。

「私は今日もお節介で恩知らずの傲慢な欺瞞的な妬み深い非社交的な人間に出会うだろう」(『自省録』)

しかし、アウレリウスは隙あらば自分を陥れようとする彼らを責めたりはしない。

「誰かがお前に何か過ちを犯した時には、何を善、あるいは悪と考えて過ちを犯したのかを直ちに考えよ。なぜなら、それを見れば、お前は彼を憐れみ、驚くことも、怒ることもないだろうからだ」

実際には、怒りに震える日もあったかもしれない。アウレリウスは『自省録』の中で、自分に対して「お前」と語りかけている。どうすれば怒りを抑えられるか、自分に言い聞かせていたのだ。

先に使った言葉を使うならば、アウレリウスは他者を分別しない。少なくとも、そうしてはいけないと自分に言い聞かせている。

ここでアウレリウスは、彼らが過ちを犯したことを善と悪の認識に結びつけている。そして、次のようにいっている。

「これらすべてが彼らに生じたのは彼らが善と悪について無知だからだ」

これは一体どういう意味なのか。

悪を欲する人はいない

ソクラテスのパラドクスと呼ばれる次のような命題がある。

「誰一人として悪を欲する人はいない」(プラトン『メノン』)

これがなぜパラドクス(逆説)といわれるかといえば、不正を犯す人がいるからである。正義を行っている人でも、それを心ならず行っているのであり、本心からの正義の人ではないかもしれない。もしも誰にも知られることなく不正を行う機会が与えられれば、不正を犯すかもしれないと考えられるからである。

そうであれば、実際には悪を欲する人がいるのではないか。そのように考えた時、この命題はパラドクスにはならないのではないか。

しかし、ギリシア語の「善」と「悪」は道徳的な意味を含んでいないのである。アウレリウスもローマ皇帝だが、『自省録はギリシア語で書いているので、彼もまた善と悪を道徳的な意味で理解していない。ギリシア語では、善と悪はそれぞれ「自分のためになる」「自分のためにならない(害になる)」という意味である。

そのような意味であることを踏まえて、「誰一人として悪を欲する人はいない」という命題や、先に見たアウレリウスの言葉を読み返すと、違った意味が見えてくるだろう。

「誰一人として悪を欲する人はいない」とは、何人も善を欲しているということである。善は「自分のためになる」という意味なので、「誰一人として悪を欲する人はいない」ということの意味は、誰も自分のためにならないことを望んだりはしないということだ。

このように見ると、これはあまりに当たり前の事実を語っているだけであり、パラドクスとすらいえないことになる。

問題はこの善が何かという判断を人は誤るということである。今の世の中でも、不正を見逃し嘘をつく人は多い。しかもその嘘があまりにも見え透いているので、そんな嘘をつこうものならたちまち名声を落とすだろうにと思うのだが、そうはならず、それどころか嘘をついた功績を認められて出世するというような不条理が横行する。

そのようなことをする人は、不正こそ善である、不正を犯せば得をすると考えているのである。しかし、それが本当に善なのかはわからない。

不正が善であってはいけない、正直者が損をすることなどあってはならないと思う人は多いだろう。スイスの哲学者、ヒルティは次のようにいっている。

「地上で罰が加えられないことがあるのは、われわれの見解からすれば、むしろこの世ですべての勘定が清算されるのではなく、必然的になおその先の生活があるにちがいない、という推論を正当化するであろう、と」(『眠られぬ夜のために』)

もちろん、不正を犯す人はあの世のことなど考えないだろうが、ヒルティのように考えなければ、つまり最終的には正義が善であるのでなければやりきれない。

善悪無記

アウレリウスが宮廷で会う人たちも、自分がしていることが自分のためになると思うからこそ、皇帝に対しても傲慢で欺瞞的な態度を取るのだが、彼らは何が自分にとってためになるのか、そうでないのかを知らない。これが「善と悪についての無知」ということの意味である。もしも自分たちがしていることが善であることを知っていれば、皇帝への態度を改めるだろうが、無知なので皇帝に対して過ちを犯すのである。それでは、アウレリウス自身は善悪について知を持っていると考えているかといえば、そうではないだろう。

なぜなら、多くのことは善とも悪とも決められないので、何が善で悪かを間違うことなく判断することは誰にとっても難しいからだ。

アウレリウスは、「善悪無記」という言葉を使っている。これは善悪が区別できず、それ自体では善でも悪でもないという意味である。

例えば、財産、地位、成功、さらには容姿、健康などはいつ何時失うことになるかは誰にもわからない。健康な人でも、いつ病気になって健康を失うかわからない。

反対に、病気になることや親を亡くすといった普通には悪だと思われることでも、それ自体が悪であるわけではない。

病気になるという経験をすれば何かを学ぶことはできる。病気になる前は、他者は隙あらば自分を陥れようとしているのではないかと疑心暗鬼になっていた人も、自分のことを心配し力になってくれる人がいることに気づけば、他者についての見方は確実に変わるだろう。

病気をすれば、日常の中の小さな幸せに気づき、生きるとはどういうことなのか、幸福とは何かというような、健康な時は考えなかったことを考える機会を与えられる。

アウレリウスは次のようにいう。

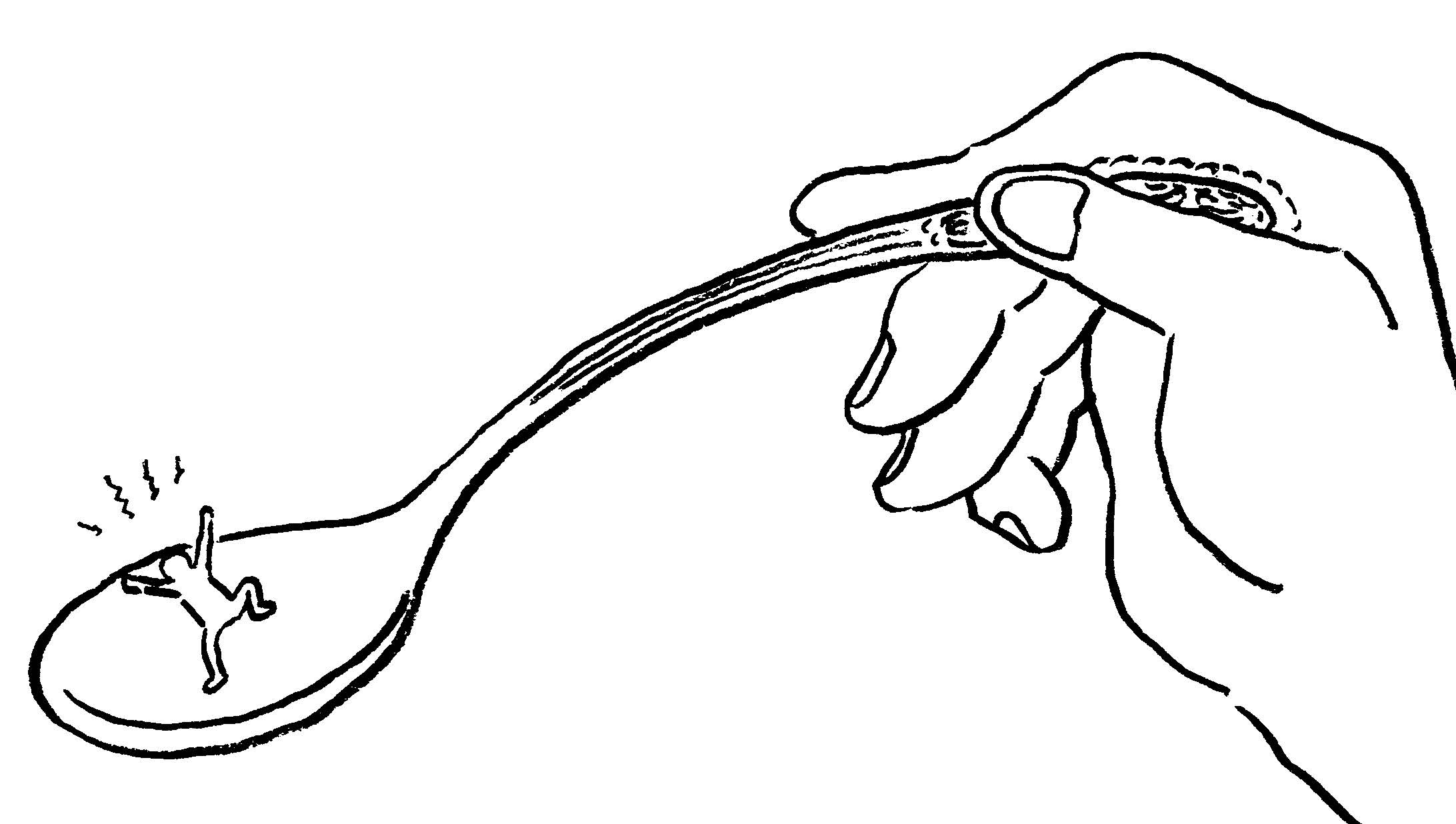

「この上なく立派に生きることは、もしも善悪無記なものに無関心であるならば、魂の中にある」

善とも悪とも決められないことに対して無関心であれ、そうすれば立派に生きられるとアウレリウスはいう。善きものと思われていることを得ることも、反対にそれを失うことも、それ自体では善でも悪でもないのであれば、それらのことに囚われることなく生きたい。

成功することが善とは限らない。老いや病気、死も悪であるとは限らない。それらを初めから悪だと決めつけてしまわないのがいい。