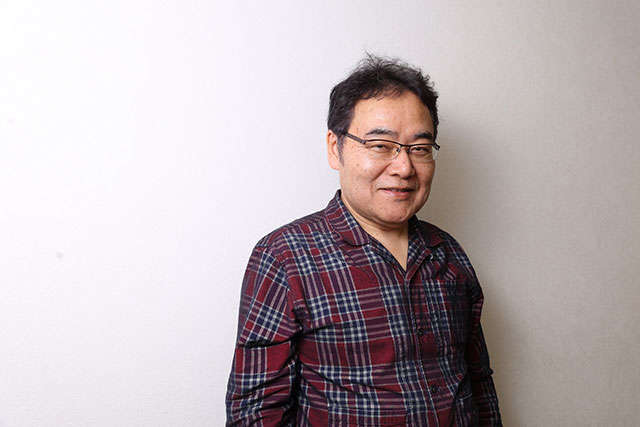

劇作家・演出家として30年以上にわたり、コンスタントに作品を発表し続けている岩松了さん。その作品世界には、他にはないちょっと癖になる魅力があります。そんな岩松さんの最新作の舞台『カモメよ、そこから銀座は見えるか?』が上演されています。

東京に憧れて学生運動、ではなく演劇へ

1995年に『スターマン』という戯曲を書いたのですが、両親がいなくて2人で暮らしている、閉じこもりがちな兄妹の話なんです。

妹が理屈ばかり言うんですよ。

例えば、兄に「たまには外に出たら」みたいなことを言われて同窓会に出かけるんだけど、すぐに帰ってきてしまう。

理由を聞くと「線路の上に石があったら、取りに行かなきゃならないでしょ」みたいな、しょうもないことを延々と言う。

若くてかわいいのに、もったいない人生を送っている人なんです。

2017年に『少女ミウ』という舞台で(NHKの連続テレビ小説『ちむどんどん』でヒロインを演じた)黒島結菜さんに出てもらったのですが、彼女がそういう妹をやったらおもしろいなというイメージが自分の中で重なって、そこから今回の話が広がっていきました。

あの兄妹のその後みたいな話を描きたいと思ったんです。

銀座というのは、あるとき風向きによって海のにおいがするという話を聞いて、いいなと思って。

他にも銀座には大手の広告代理店があり、昭和の頃からランデヴーの街とも呼ばれています。

広告という、ある種の虚業が突き抜けるみたいなイメージを重ねたらどうか。

銀座から程近い日比谷に裁判所がありますが、裁判のイメージも銀座の話に重ねたらどうか。

自分の中の断片的なイメージを銀座という街に重ねると、なんとなくドラマチックな印象の話になるなと思ったんです。

――30年以上舞台にかかわられていますが、劇作家になるきっかけはどんなことだったんでしょう?

小さい頃は、長崎の田舎で毎日ボールを追いかけている野球少年だったんですが、中学の終わりぐらいから、簡単に言えば"文学に目覚めた"みたいになって、なんで人は生きているんだろうとか、急に哲学的なことを考え始めたんですよね。

高校は進学校にも行けたのですが、受験体制への反発心もあって、川棚という田舎の高校に行ったんです。

でも、入ってすぐに失敗したなと思いました。

あまりにも吞気なんですよ。

テレビのニュースでは同じ年くらいの人たちが大学で学生運動をやっていて、都会の人間は進んでいる、なのに...と。

だからひたすら東京に憧れました。

でも、うちはお金がなかったから、新聞配達をして奨学金をもらう制度を利用しようと朝日新聞社に「私立の早稲田大学の仏文に行くことになったら、新聞配達をしたいと思います。そんなのでいいでしょうか」って手紙を送ったら、なんと「頑張ってください」って返事が届いたんです。

すごい時代ですね。

結果国立の大学に受かったので奨学金制度は利用せずに東京へ行くことができました。

だけど、学生運動をやろうと東京に来たのに、やっている人を間近で見たら、あんまりかっこよくなかったんです(笑)。

それでもう目的を果たした気になり、何もやることないな、遊べばいいみたいな感じになっちゃって。

他にやることないのか!と言っていたら、同じクラスに演劇部に入ったヤツがいて、演劇なんてやったことないけど行ってみた、というのが始まりです。

都会人になるにはどうしたらいいかと思っていたし、演劇をやるなんて、ちょっと都会的ではないかという意識がどこかにあったのかもしれません。

――岩松さんの作品には、きょうだいや夫婦、近しい関係だからこその愛憎がなんとも魅力的に描かれています。

単純におもしろいと思うんですよね。

他人同士から成り立っているのに、他人じゃないという感覚に誘われてしまっているのが家族でしょ。

子どもにはそう見えるけれど、お父さんとお母さんは昔から家族だったわけじゃない。

たまさか、ひとつ屋根の下に住むことになったということが結構笑えるし、おもしろいことだと思うんです。

あとは直視しないっていうことを学んでいくのが家庭じゃないですか。

だって夫婦になったからって毎日「今日何があった?」って話していたら気が狂いますよ。

だから、目をそらしていくわけでしょ。

ぶつからないようにすれ違う、そういうことを学ぶ場なんじゃないですか。

昔のホームドラマでお父さんが食卓で新聞を読んでいて「あなた、新聞やめてください」みたいなことを言うじゃないですか。

あれは新聞を読んでいる方が正しいですよね(笑)。

倦怠期とかじゃないの、あれは。

ひたすら直視を避ける手段。

家庭はそれを学んでいくものなんじゃないかと。

舞台ではその家族の愛憎がもつれるいびつさ、おもしろさ、というものを形にしているような感じです。

「長く書いてきましたが、その時々で意欲も変わるように思います。『空ばかり見ていた』は戦争の話で、『国民傘』(11年)でも戦争を題材にしていますが、いつもとは違う領域を書くことは、新鮮でもあります」

医者に指をさされ「たばこをこのまま吸っていたら死にますよ」と

――今年71歳になられました。舞台は体力勝負。体調管理など、どうされていますか。

健康には留意するようになりましたね。

睡眠は一応8時間が目標です。

昨日はスタッフとお酒を飲んだ後、12時に寝てトイレに3回起きたけど、9時まで寝たから一応ノルマは果たした...っていうことで。

生活そのものは若い頃とそんなに変わらないですけど、たばこを吸わなくなったのは大きいかもしれないですね。

一度に3本ぐらい吸っていましたけど、あるとき医者に言われたんです。

「このまま吸っていたら、死にますよ」って。

しかも指さして言うんですよ。

びっくりするじゃない? 急に死ぬなんて...。

血管には3層あって...と血管の説明から始めるんですよ。

鼻先で顔を指さすなんて芝居がかっているでしょ。

でも結局たばこをやめるきっかけになって、調子も良くなりました。

それと、ここ4、5年前からですけど気持ちがちょっと楽になってきたのもあります。

『空ばかり見ていた』(19年)という舞台美術の打ち合わせが、楽しかったんですよ。

相手の人が自分に何かを与えてくれるかもしれないというか、一緒に作っている感覚を持てたんです。

以前は、自分の中からしか(作品は)出てこないという感じだったのが、もっと自分以外のところから来るものがあるんだ、となんとなく思い始めときに、わりと楽になったんです。

そうすると、別に失敗してもいいという考え方になっていって。

失敗は成功のもと、みたいな考え方に近いんですけど、全てが必要に応じて出てくるものだと考えられるようになると、そのこと自体が楽しいし、たまたま自分は演劇の道に入ってやってきましたけど、演劇をやることが前より楽しくなってきたんです。

若いときは失敗したら、身を隠したいぐらいの気持ちになっていたけど、いまは失敗しても、その後ろにもうひとり自分がいて、大丈夫、大丈夫と背中を押してくれるような感覚になった。

この年になって、やっと演劇がおもしろいと思えるようになったんです。

書くことは常に苦しいものではあるし、時間もかかるんですけど、脚本を書くことも楽しくなって、あと30年くらいやれたらもっと人並みなことが書けるような気がしていて、もうちょっと人生が長ければな、と思うようになりました。

それに、楽しいだけじゃなくて、最近ようやく演劇というものが分かってきたような気もしているんです。

取材・文/多賀谷浩子 撮影/下林彩子