専業主婦として子育てをしながら創作活動を始め、『ホテルローヤル』や『家族じまい』など、家族や男女の人間ドラマを描き、共感を集めてきた桜木紫乃さん。長女としての責任感のみで両親と相対しているという桜木さんに転機が訪れたのは、自らも子どもを授かり親となったときのことだそう。桜木さんが抱えていた親子の葛藤や「いま」の心境、スタンスについてお話を伺いました。

コロナ禍の生活で物語が半歩進んだ

──2月に新刊『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』が刊行されました。コロナ禍での執筆は、作品に何か影響を与えましたか。

私はそういう世の中のできごとにあまり左右されない書き手だと思っていました。

世の中のできごとよりは書いたものの完成度だとか、小説として美しいと思える形で締めたいと思っていたのですが、今回は着地点からもう一歩踏み出したところまで書きました。

これはもしかしたらいままでの桜木だったら書かなかった部分かもしれないです。

"家にいましょう"、"会わないことが感染予防"という状況の中で、無意識に「いつか会える」ところに落ち着きたかったのかもしれません。

どの時代を書いていても、いまの時代が映し出されていくんでしょうね。

自分はこういう話も書くんだなと...まさに「毎日が発見」でした。

愛情よりも責任を感じる親子関係

──新刊は、温かな家族の物語ですが、桜木さんにとって家族とは?

私にとって親というのは、小さい時には絶対的な存在でした。

親の言うことは聞くものだと育てられていたし。

いまになって思うのは、私は昭和40年生まれの2人姉妹の長女なんですが、親に対して生んでもらった恩と、いままで生きてこられたことに対する感謝と、長女としての責任のみで娘をやってるような気がします。

責任のみでね、ここがいちばんの問題(笑)。

情とか愛とかそういうことの前に責任があるので、親に対して軽やかに優しくできないんです。

妹は、邪気なく母が喜ぶような言葉をかけますけど、私は心配する気持ちの底に責任ありきだから、無駄に期待させないような、いまできることしか言わないです。

だから「お姉ちゃんは冷たい」んです。

でも最後には、情だけでは片付けられない決断をするのも私だと思ってます。

──桜木さん自身が家族をもったときに、家族への感情というのは変わりましたか?

子どもを産むまではよい嫁でよい娘だったと思うんですよ。

何の疑問ももたずに4人の親の面倒をみるつもりでいたんだけど、ある時、おっぱいをやらないといけない子どもを抱え育児で手一杯なのに、ピンピンしている親に老後の問題をふられるのが苦痛になったのね。

あれが転機といえば転機ですね。

私、自分の親やきょうだいを、家族の塊から外したのね。

その時に一度、家族じまいをしたんだと思います。

そこからやっと、自分で作った家族を優先して考えるようになりました。

責任だけでは全部を背負い切れなかったし、若かった。

夫と自分の作った核家族というものにフォーカスして子育てしました。

親のことで夫と別れないためにも、親と距離をとるということは自分にとって大切だったと思います。

それでも、それなりの罪悪感はあったんだと思います。

家族というものを改めて考えたくてやり始めたことが、小説を書くことだったんです。

死ぬ時を心配するよりいまをよりよく生きる

──子どもが親の面倒をみる、みない、これからどうする問題はよく耳にしますね。

親になって思うことは、子どもたちに自分の老後の面倒をみろって言ってる時間があったら、"よく生きる"しかないんだな、ということですね。

周りが心配して、死ぬ時どうするのって聞いてくるくらいでいいんじゃないのかな。

死ぬ時どうしよう、死ぬ時どうしようってピンピンしてる親に毎日言われてたら誰でも嫌になりますよ。

心配されるぐらいアクティブに生きたらいいし、不安に思うから逆に体が動かないということもあるかもしれません。

心配ばっかりしている時間、もったいないですよ。

ちょっと重たい話になるんですけど、私が生まれ育ち、住む北海道は、核家族時代100年なんですよ。

内地や東京では核家族50年といわれていますが、北海道の家族の歴史は核家族から始まるんです。

うちの祖父母も両方とも内地、東北からやってきました。

だから北海道の開拓二世は自分の親が親の面倒をみる姿を見たことがないの。

親を介護したり看取ったりっていうのを身近で見たことがないから、ほぼひな型のない状態。

そんな歴史を持つ土地です。

──桜木さんのご両親は、桜木さんが直木賞作家となって変化はありましたか?

私に下の世話を期待しなくなりました。

それまでは少し後ろめたい気持ちで書いていたし、親も私を小説家と認めてはいなかったと思うんだけど、直木賞をいただいてからは、自分たちが好きにしていい子ではないのかな、とひとりの人間としてようやく認めてもらった感じがしたんです。

最後どのみち面倒をみるにしても、丸ごと世話をさせるということを諦めた一瞬だったと思います。

親に諦めてもらう、認めてもらう一瞬って大事かも。

これって親離れ、子離れの話ですね。

やることはやりますから、という気持ちで生きてもいますが、親はそれを確かめながらやっていかなければ不安なわけですよね。

その不安を半分手放せたのは、ああ、この子は親より小説を取ったんだって、親がちょっと気持ちを切り替えてくれたのかも。

だからこちらも心から感謝できるようになった側面はあります。

最近は親に体調をたずねられます。

「倒れるなよ」って言われるけど、正直、子どもを産んだ後の方がキツかったですよ。

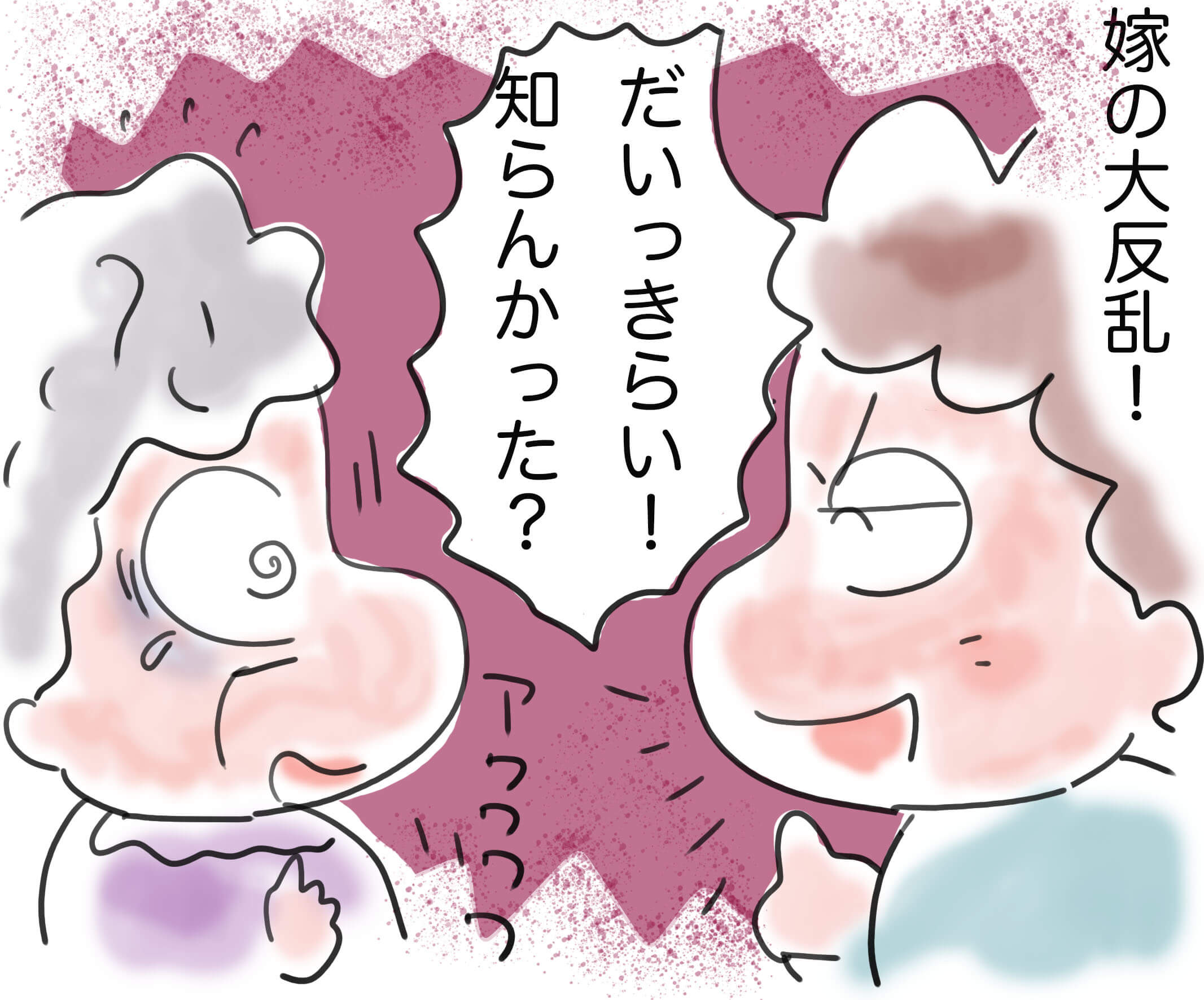

でも、最近姑に「いつ小説やめるの?」って聞かれました。

まだやっぱり長男の嫁に戻ってほしいみたい。

ずっと長男の嫁なんですが、うちの嫁は頼りにできないんだよっていう状況はやっぱり不本意なんじゃないですかね。

長男の嫁は終わらないですが、それをどう切り盛りしていくかは、それこそ私の腕だと思ってます。

そこは夫とふたりで意識をずらさないように、同じ歩幅でよい距離を保っていきたいです。

──親が高齢になっても、ちゃんとしてほしいという子どもの願望もよく聞きますが。

そんなこと、期待しちゃだめだって。

そこは時を経てお互いさま。

親の期待通りに育ったなら別だけど。

お互いが理想通りの親子って気持ち悪くない?

親も子も、人との関係の中でしか居場所なんて分からないから、自分の姿に反応する様子で、無意識に何かを確かめたいのかもしれない。

でも自分の身のまわりのことができる親にはしてもらいましょう。

下手すると子どもの方が体調が悪い時だってある。

50代60代ってその後の20年を占うような節々の痛みがありますよね。

寝る時も痛ければ起きた時も痛い。

親がその痛みに20年間耐えてきた人だって思うとまた接し方も違ってくるかもしれませんよ。

自分も行く道だと思えます。

私の子どもたちも社会に出ましたし、50代半ばを過ぎてみて、最近親が教えられることなんて死に方だけだと思うようになりました。

いまをよりよく生きることで、大切なものも見えてくる気がします。

親も私も「生き方」は、血のつながった家族ではなく、尊敬する他人から学んだと思うもの。

あの有名人の波乱万丈体験記が。『わたしの体験記』記事一覧はこちら

取材・文/山城文子 撮影/原田直樹