親などの介護に奮闘することで、仕事を辞めてしまう「介護離職」。しかし、介護をきちんと続けるには、「自分第一で考えること」が重要だとされています。そこで、介護支援の専門家・飯野三紀子さんが執筆した、『仕事を辞めなくても大丈夫! 介護と仕事をじょうずに両立させる本』(方丈社)から、仕事を続けながら介護と向き合う方法について、連載形式でお届けします。

【とらわれ】家族介護が一番

「親の恩は山よりも高く海よりも深い」「子を持って知る親の恩」。 仏教の経典には「仏説父母恩重経」があり「父母の恩重きこと天の極まりなきが如し」とあります。親孝行は人間の人間らしくあることのカナメです。日本人は代々、日本昔話にあるような「孝行娘」「孝行嫁」など、親孝行の伝説のなかで暮らしてきました。

親が困ったら助けるのは子の役目、介護するのは当たり前で、決しておろそかにはできない。もしもできなかったら、恥であるという考えは、誰の心にも染み込んでいます。

親だけではありません。パートナーも、兄弟姉妹も、子がいれば子も、いつ病に倒れたり、事故にあって障がいを負う可能性があります。

「すこやかなるときも病めるときも」と誓った伴侶が病に倒れて、なんとしても助けたい、看病に専念したいと思う。自分の命より大切な子が重病になってしまって、なにを犠牲にしても助けたい。それは、人間としてごく自然でまっとうな感情です。

また、法律でも親と家族の扶養義務などが定まっています。

[民法887条]

配偶者や自分の子供のほかに扶養経済的に困窮している親、兄弟姉妹といった直系血族の生活を保護し、金銭的にも援助を行う必要がある

介護は家族の問題。この考え方は、まだ根幹では生きています。ですが、核家族化、都市化の社会変化のなか、家族だけで介護するのは要介護者(介護を必要とする高齢者)、介護者(日常的に介護するひと)双方が疲弊することが明らかになり、2000年に介護保険ができたのです。

介護保険とは、40歳以上が加入して費用を拠出し、高齢者と介護者の介護生活を支える社会保障システムです。

介護サービスを使い、家族以外の人手(ホームヘルプサービス)を入れたり、要介護者が施設などに行って、食事や入浴、リハビリやアクティビリティをしたりして、要介護者のADL(生活を営む上で必要な食事、移動などの日常動作)、自立した生活を少しでも取り戻し、家族の負担を減らします。

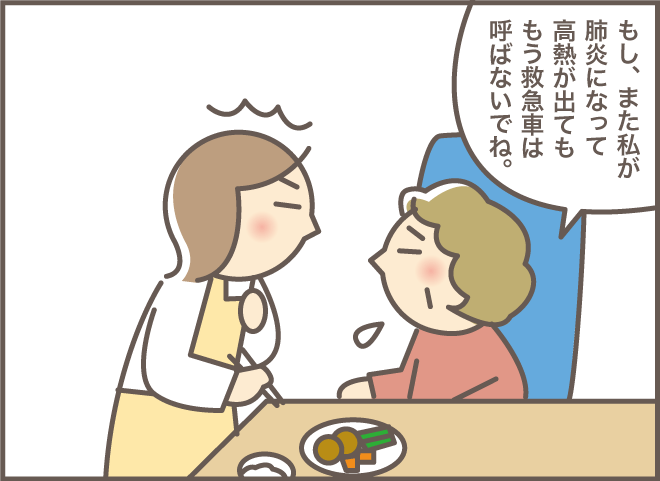

80歳以上の要介護者は、自分たちが老親を介護した世代。だから介護を人の手に委ねるなんて、と拒否することもあるのですが、いったん介護サービスを経験すると、その安全性や効果に納得してサービスを使い続けるのが普通です。

障がいにかんしては、障害者自立支援法、障害者総合支援法があります。この法律は、たとえ障がいをもったとしても、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることを目指し、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障がいのある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたものです。

そのほか、障がいの有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。家族は、医療保険、介護保険、福祉の制度を駆使して、介護の設計をして、責任を負いますが、実際の介護はプロの手をかりて、「介護者がつぶれないようにする」のが正解となったのです。

親世代は家族の介護を望んでいない

実は、家族介護が一番という神話は、親世代から先に崩れています。平成28年版高齢者白書では、介護を受けたい場所は、「自分の自宅が男性42.2%。女性30.2%で第1位」になっています。子や親族の家で介護されたいと思う人は、男性1.7%、女性4.4%と、極端に少ないのです。

あとの人々は、ほとんどが施設を希望しています。子世代が、介護というと、「親か子の家で同居」を思い浮かべるのに比べると、子供たちが親世代の気持ちを、まったくわかっていないということがわかります。

親世代は自分たちの問題ですから現実的。友達の体験などの情報を集め、家族介護の危うさをとうに知っているのです。

ですので、実際に親世代の人に聞いてみると、「車椅子になっても、しっかりしていれば家で暮らしたいけれど、認知症になったら施設がいい」「子供に迷惑かけて、いやな顔されるより他人がいいわ」という声をよく聞きます。

親世代は家族介護、施設介護、そのどちらが家族と自分にとって危険が少ないか、冷静に判断しようとしています。親の世代のほうが介護保険の介護サービスを理解しているのです。

社会の中枢にいる子供世代は、「家族介護が一番」のとらわれから解放されて、親世代とのズレを埋めなくてはなりません。

その他の「「仕事を辞めなくても大丈夫! 介護と仕事を両立させる本」記事リストはこちら!

「がん終末期」「認知症」といった状況の違いも踏まえ、13章にわたって介護問題の原因と対策がまとめられています

「がん終末期」「認知症」といった状況の違いも踏まえ、13章にわたって介護問題の原因と対策がまとめられています