親族や親戚と語り合う年末年始を終え、忙しい日常が戻ってきた。ふとした会話の中で「自分と、この親戚はどんな繋がりなのか」と思ったり、先祖の話題で盛り上がったりした人もいるだろう。そんなとき、血縁や婚姻関係を整理した家系図があれば、話がさらに深まりそうだ。

家系図は業者に依頼すると数十万円から場合によっては100万円以上かかるが、専門知識がなくても個人で作成できる。実際、私自身も戸籍収集に挑戦し、江戸時代まで遡った家系図を作った経験がある。

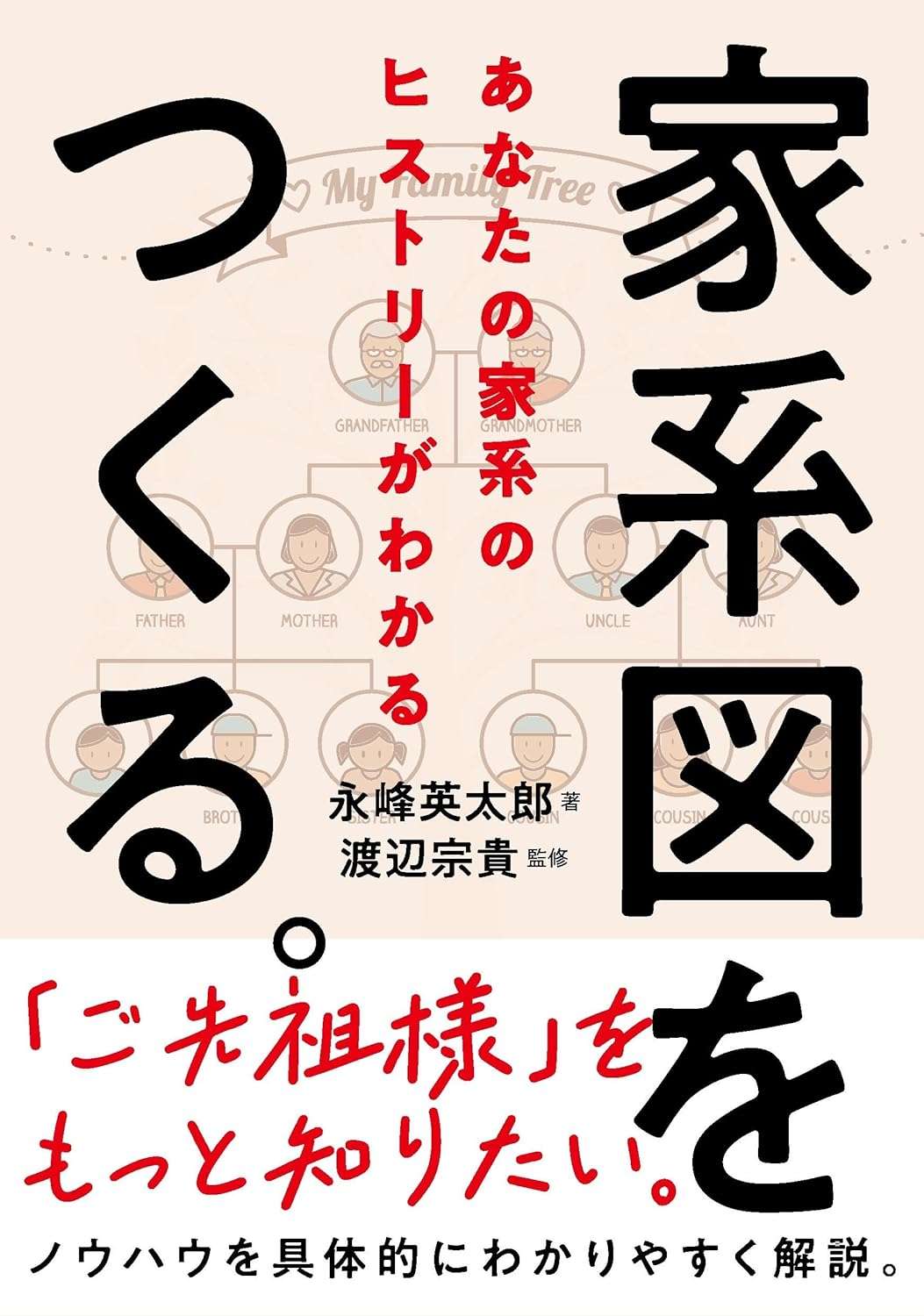

さて、そんな私の家系図への興味を強く刺激する書籍が出版された。その名も『家系図をつくる。――あなたの家系のヒストリーがわかる』(永峰英太郎:著、渡辺宗貴:監修/自由国民社)。「ご先祖さま」をもっと知りたい人のために、家系のルーツを追うための必要な情報を網羅し、具体的でわかりやすく解説した一冊だ。一通り目を通したところ、個人が家系図を作るための実用的で実践的なガイドブックという印象を受けた。

本書は章ごとにテーマが分かれている。第1章では戸籍の基本知識、第2章では戸籍集めから家系図作りの手順、第3章では戸籍を超えてさらに1~2世代前の先祖を探す方法、第4章では先祖の職業や身分などを調査する方法、そして第5章では戦国時代まで遡る調査法などが解説されている。

家系図を作ったことがない人は、第1章で基本知識を学び、第2章の手順に沿って戸籍を集めるところから始めるのが良さそうだ。特に、戸籍の書式が年代ごとに異なることや、戸籍を順番に辿る際の基本的な考え方が非常に参考になるだろう。一方、過去に家系図を作った経験がある私が特に興味を持ったのは第3章だ。私が辿り着けた先祖の中で、出生年月日が明確にわかる最古の人物は5代前の祖先で、天保4年(1833年)6月20日に生まれている。天保の大飢饉や天保の改革という歴史的な出来事と重なる時代に生きていたことに感慨を覚えたが、本書によればさらに1~2世代前まで辿ることが可能だという。

その具体的な調査方法としては、本家や菩提寺の特定、家紋や仏壇の過去帳の確認、先祖が住んでいた場所の特定などが挙げられる。例えば、菩提寺を調べる場合、親族に聞いてもわからないときはグーグルマップを使った絞り込みが有効らしい。また、菩提寺への手紙の出し方や文面の注意点まで、事細かに解説してある。

さらに第4章では、最寄りの図書館や国会図書館デジタルコレクション、図書館のレファレンスサービスなどを活用し、先祖のルーツをさらに深く掘り下げる方法が詳しく紹介されている。どの章を重点的に読むべきかは、どこまで先祖を遡りたいかによって異なるだろう。

本書ではまた、戸籍の保存期間が150年と決まっているため、明治期の戸籍が毎日、全国の役所で廃棄されている現状を指摘し、「戸籍集めは今すぐ始めるべき」と強調している。とはいえプレッシャーを感じる必要はない。「家系のルーツを追う取り組みは謎解きゲーム、推理小説を読み進めるようで楽しい」と評しているとおり、気楽に楽しむイメージで取り掛かると良さそうだ。

本書の最後は、「家系図が親族や子孫への大きな贈り物になる」というメッセージで締めくくられており、私も深く共感した。今年の年末、親族や親戚が集まる場で自作の家系図を披露してみるのも良いかもしれない。

文=ルートつつみ(@root223)