年を重ねるにつれ、誰もが感じるのが視力の衰え。いわゆる「老眼」ですが、これは加齢によって目の中の奥の水晶体が老化することから発症するもので、45歳前後を迎えるころから、ならない人はいない症状です。その仕組みや最新の医療技術、また、老眼になってからの生活を少しでも快適に送る方法などを、みなとみらいアイクリニック主任執刀医でクイーンズアイクリニック院長の荒井宏幸先生にお聞きしました。

年を重ねるにつれ、誰もが感じるのが視力の衰え。いわゆる「老眼」ですが、これは加齢によって目の中の奥の水晶体が老化することから発症するもので、45歳前後を迎えるころから、ならない人はいない症状です。その仕組みや最新の医療技術、また、老眼になってからの生活を少しでも快適に送る方法などを、みなとみらいアイクリニック主任執刀医でクイーンズアイクリニック院長の荒井宏幸先生にお聞きしました。

前の記事「45歳を過ぎたら自覚を! 老眼の症状は誰でも平等に現れます/老眼(1)」はこちら。

「屈折状態の異常」によっておこる近視と遠視

そもそも、「視力」というのは簡単にいうと、2点のものを2点と識別できる目の能力のことをいいます。日本では視力検査の記号に「C」マークが用いられていますが、この「C」がただの円ではなく、2つの箇所が離れていることを見分けられるかどうか、というのが重要な診断ポイントとなります。この「Cマーク」はランドルト環(かん)と呼ばれ、その直径や環(わ)の開いている幅などは国際的な基準によって細かく決められています。

老眼によってものが見えにくくなる症状は、近視や遠視とは全く仕組みが違います。老眼は「ピント調節力の低下」、近視や遠視は「屈折状態の異常」なのです。

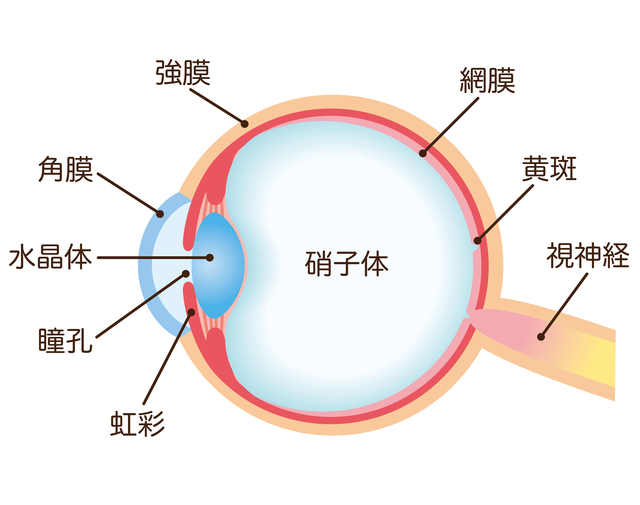

老眼は、目の中でレンズの役割をする「水晶体」と呼ばれる器官が、加齢によって変質し、次第に硬くなっていき、厚みを変えることができなくなって、ピント調節の機能が低下していく症状です。加齢によるものなので、避けることはできず、誰にも現れる症状です。

目のいい人のことを眼科の世界では「正視」といいます。何かものを見るとき、角膜(目の最も前の透明な膜)と水晶体(カメラでいえばレンズの役割)で光を曲げ、網膜(カメラでいえばフィルムの役割)の中央でピントを合わせることができます。ハッキリと輪郭をとらえることができるため、視界が明るくよく見える状態が、「正視」の状態です。

近視の場合は、眼球の奥行きが長く、常に網膜の前方でピントが合ってしまいます。なので、手前のものはよく見えても、遠くのものはぼんやりとしか映りません。逆に遠視の場合は、眼球の奥行きが短く、常に網膜より後方でピントが合ってしまいます。ですから、遠くは見えやすくても近くが見えづらくなります。どちらも屈折異常の状態で、メガネやコンタクトレンズを使って、ピントを網膜の位置で合わせる矯正が必要となるのです。

遠くが見えて近くが見えにくいという症状は、老眼も遠視も似ているように思えます。ですが、老眼はレンズの役割を果たす水晶体が硬くなってその厚みをうまく調節できず、近くが見えづらくなる症状です。屈折機能とは別の仕組みだということがわかります。「近眼の人は老眼にならない」「目がいいから老眼になった」といった言葉を聞くことがありますが、近眼・遠視と、老眼は全くの別物。古くからの誤解と迷信です。

次の記事「老眼と白内障は万人にセットでやって来ます/老眼(3)」はこちら。

取材・文/岡田知子(BLOOM)

荒井宏幸(あらい・ひろゆき)先生

みなとみらいアイクリニック主任執刀医、クイーンズアイクリニック院長、防衛医科大学校非常勤講師。1990年、防衛医科大学校卒業。近視矯正手術、白内障手術を中心に眼科手術医療を専門とする。米国でレーシック手術を学び、国内に導入した実績から、現在は眼科医に対する手術指導、講演も行っている。著書に『「よく見える目」をあきらめない 遠視・近視・白内障の最新医療』(講談社)、『目は治ります。』『老眼は治ります。』(共にバジリコ)ほか。