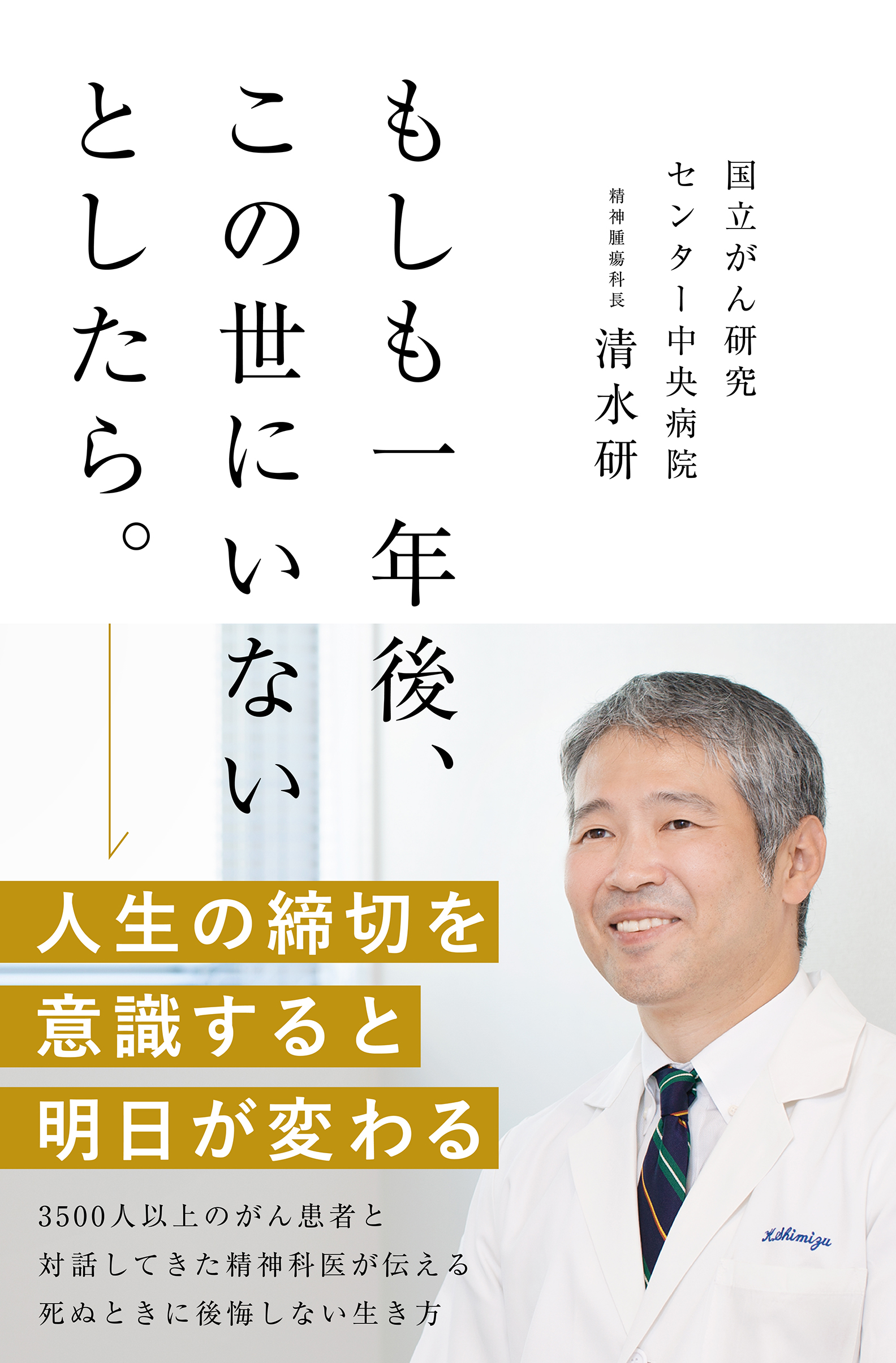

「やりたいけど、まあいいか...」いろいろなことを先延ばしにしがちなあなたに、生きるためのヒントをお届け。今回は、3500人以上のがん患者と向き合ってきた精神科医・清水研さんの著書『もしも一年後、この世にいないとしたら。』(文響社)から、死と向き合う患者から医師が学んだ「後悔しない生き方」をご紹介します。

本当は皆、いつ何が起きるかわからない世界を生きている

白血病になられた30代男性、本田翔太(仮名)さんは、通常の化学療法では病気の勢いを抑えられず、造血幹細胞移植という、自分の骨髄を死滅させ、他人から骨髄を移植する治療を受けました。

移植治療では、他人の骨髄が作った免疫細胞が自分の細胞を攻撃しないように、免疫抑制剤を使用するのですが、免疫力が落ちたときの感染症がひどく、命を失いそうになる体験をしました。

幸い病気は根治し、今も元気に活動をされています。

本田さんはやっと退院できて街を歩いたときに、身体障害者の方を見かけ、その人たちに対する自分のまなざしが病気になる前とまったく違っていることに気づいたそうです。

そんな本田さんの言葉です。

「足がない人を見たとき、昔はその人たちのことを異質なもの、別世界の人というふうに見ていて、その人たちの気持ちを想像することなどありませんでした。

でも、今は違う。きっと何か大変な体験があったんだろうな。その人も苦労をしながら、でもきっと一生懸命に毎日を過ごしているんじゃないかな、と思います。

自分も移植治療を受けてから、それまで当たり前にできていたことができなくなったりしたので、この駅はバリアフリーじゃないから大変だろうな、段差が不便だろうなと、その方の気持ちを自然と想像します。

なので、障害者の方に限りませんが、町で困っているような人を見たら放っておけず、何かお手伝いがしたいなと思います」

本田さんだけでなく、がんになった多くの方が、「がんになったことで、他人の苦しみに共感できる素地のようなものができた」とおっしゃいます。

「病気になるまでは、いろいろな方の苦労話を聞いても、『それは大変ですね』という通り一遍の言葉をかけて、その時はほんとうの意味で人の苦しみの意味がわかっていなかった」と話して下さいます。

病気になるまでは、世の中には「健常な人」と「障害を持った人」という2種類の人がいて、自分は「健常な人」だと思っていたのかもしれません。

しかし、病気を体験すると、「だれもがいつ何が起きるかわからない世界を生きている」という感覚を得て、「健常な人」と「障害を持った人」という区別がなくなるのだと思います。

※事例紹介部分については、プライバシー保護のため、一部表現に配慮しています。なお、登場する方々のお名前は一部を除き、すべて仮名です。

【最初から読む】がん患者専門の精神科医が伝えたい「人生で一番大切なこと」

【まとめ読み】『もしも一年後、この世にいないとしたら。』記事リストはこちら!

病気との向き合い方、死への考え方など、実際のがん患者の体験談を全5章で紹介されています