20代で結婚、2男1女を授かり、主婦として暮らしてきた中道あんさん。でも50代になると、夫との別居、女性としての身体の変化、母の介護...と、立て続けに「人生の転機」が訪れます。そんな激動の中で見つけた「50代からの人生を前向きに過ごすためのヒント」。

ひとり暮らしをはじめてから数カ月が経った、中道あんさん。過ごしてみると、改めて良かったこと、そして家族と離れて困ったことなど、あれこれと感じることが。

【前回】私たち60代にはまだまだ「伸びしろ」が! 60歳の海外ひとり旅で得た成長

ひとり暮らしを始めて良かったことと、困ったことについて書いていこうと思います。

ひとり暮らしを始めて良かったことと、困ったことについて書いていこうと思います。

1月から始めたひとり暮らし。

冬の間はどうしても気分が上がらず活動範囲も狭かったで、あまり気にならなかったのですが、住む場所ってとても大事だったと痛感しています。

それまで住んでいた家があったのは大阪郊外の住宅地。

静かで住みやすいのですが、車のない私にはとても不便でした。

ちょっと買い物にでたいとなったら、バス停まで歩かなきゃ、バスと電車も乗らなきゃと思うだけで、「もうええか、今度で」と先送りに。

アップダウンが激しい坂道も多く、唯一あるカフェまで歩くと息が切れそうになるほどで、自然と家に引きこもりがちになっていました。

ひとり暮らしの引越し先に選んだのは、新大阪まで電車で2駅。梅田まで5駅。

アクセスがめちゃくちゃいいので、「ちょっとお出かけ」の気分が阻害されることなく、何時でもスッと出かけられるのです。

よく梅田にでかけるようになったからか、迷路のような地下街も遠回りせず目的地に到着できるようになりました。

時間は誰しも1日24時間で平等です。

移動に気力も時間も使っていた30年を振り返ってみると、「ずいぶん無駄に時間を使っちゃっていたな...」と思います。

これまでにセカンドキャリアの相談を受けた方のなかには、通勤時間に片道1時間以上かけている人が何人もいました。

すると、仕事で疲れ、電車で疲れて、「自分と向き合う気力も時間もない」と嘆く。

そんな状況ではたとえ好きなことだとしても、毎日のように情報発信なんて続かないんです。

とはいえ、「仕事を辞めるまでの決断はできない」というリアル。

セカンドキャリアの模索には「現状の時間の使い方」を見直すことからはじめないといけません。

仕方なく使っている時間が、いちばん人生を窮屈にさせているのです。

私が実感しているのは、「定年後に田舎暮らしなんてとんでもない!」。

毎日のようにお気に入りのカフェで朝活。

この時間が私にとってはとても有意義なのです。

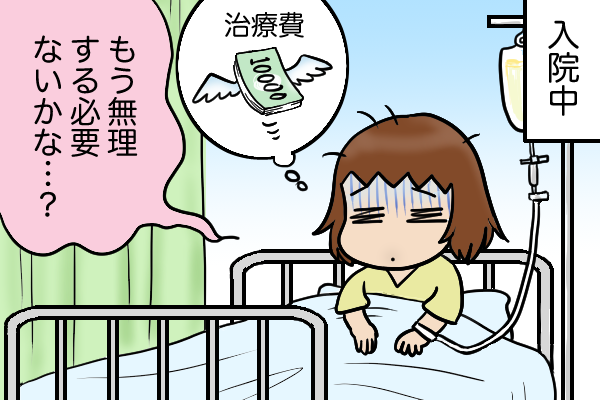

ところで、ひとり暮らしで一番の不安は病気になったとき。

家族とはいえ、すぐに助けてもらえるとは限りません。

以前一緒に暮らしていたときに1週間くらい寝込んだことがありましたが、そのときは子ども達にとてもお世話になりました。

けれど、離れてしまってはそれもあてにはできそうもありません。

だから、良く食べ、良く寝るようにして健康管理には気をつけています。

それでも、万が一に備えて常備薬をしっかりと準備しています。

ちょっとゾクゾクしたら「葛根湯」のお世話になっています。

でも、「ひとりじゃどうにも上手くいかない...」ということもありました。

朝の目覚めにヨガをやっていて、その続きでピラティス教室で出来なかった「ロールオーバー」のポーズを練習。

足を天井に向けて伸ばしながらお尻まで持ち上げ、そこから頭の方へと持ち上げていったのですが、そのとき、右首から肩甲骨あたりに痛みが走ったのです。

自己流でやって、どうやら筋を痛めたようでした。

じっとしていても痛いのでシップ薬を貼ろうとしましたが、痛いところに手は届くけれど、ぴったりと貼れません。

何度かトライしているうちにシップ薬のシートはくちゃくちゃに丸まってしまいました。

「イラッとする~」のもそうだけど、心に浮かんだのは「情けない...」。

ちょっと悲しい気持ちになりました。

孫の手ならぬシップの手はないものか?と探してみたら、「ひとりで湿布が貼れる」グッズを発見!

これでもうひとりでも大丈夫です。

常備薬と一緒に買い置きました。

ひとりの不安を解消するには、お助けグッズが増えていきます。

前の家にはなかった3段の脚立。

クローゼットの棚への物を上げ卸すときには必ず使うようにしています。

以前なら椅子で代用していましたが、より安定・安全を意識するようになったからです。

転んで、そのままなんてこと嫌ですからね。

ひとり暮らしだからといって、なんでも思うようにいくとは限らない。

できないことが出てきたときに、奮闘する自分が情けないやら可笑しいやら。

でもそんな自分を愛おしいと思える暮らしです。

- ※

- 健康法や医療制度、介護制度、金融制度等を参考にされる場合は、必ず事前に公的機関による最新の情報をご確認ください。

- ※

- 記事に使用している画像はイメージです。