その場しのぎではなく、心身を根本から良い方向へ導いていきたい。歳を重ね、健康の重みが身に染みるとそんな気持ちが強くなる。

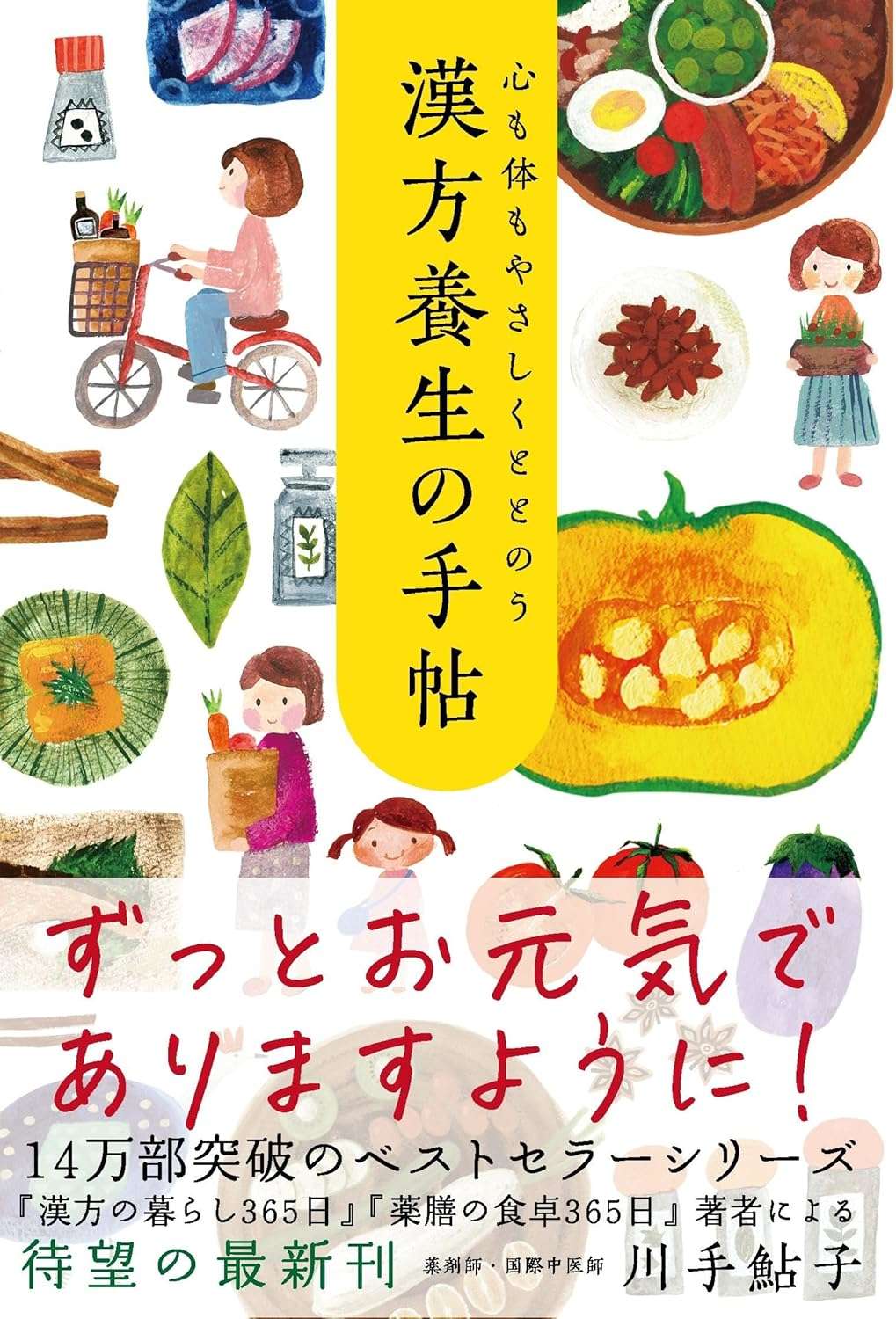

『心も体もやさしくととのう 漢方養生の手帖』(川手鮎子/自由国民社)は、自分や家族の心身を労りたい時に頼りにしたい一冊だ。

漢方薬局を45年間経営してきた著者の川手鮎子氏は、西洋医学の薬剤師の資格も持つ中医学のエキスパート。これまでにも、漢方の役立て方を伝える書籍を多数執筆してきた。

※この記事はダ・ヴィンチWebからの転載です。

本書では、漢方を活用する上で知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説しつつ、不調の改善を目指す漢方薬や食材を具体的に紹介している。

川手氏によると、病名がつかない心身の不調への対処は漢方の得意分野なのだとか。西洋医学では体と精神の疾患を分けて治療するが、漢方(中医学)では心と体全体(五臓六腑)をひとつの有機体と考えているため、心身に優しい治療ができるという。

漢方において、五臓六腑がバランスよく機能するためには「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」のバランスが大切なのだそう。

例えば、血が不足している状態は「血虚(けっきょ)」と呼ばれる。 「胃腸(脾)」の働き低下による血の生成不足や、月経、ハードワークによる血の過度な消耗などが原因で、顔色が白っぽい、不安感や不眠が起こりやすい、髪の毛にツヤがないなどといった症状が現れる。

誤解されやすいが、血虚と貧血は同じではない。貧血とは鉄の不足により血中に酸素不足が起き、血液の質が下がっている状態のこと。対して、血虚とは必要な組織に血液が届いていない、いわば血液不足の状態のことをいう。

血虚への代表的な漢方薬は「四物湯(しもつとう)」であるが、不眠や眠りが浅い時は精神を安定させる作用がある「酸棗仁湯(さんそうにんとう)」を加える、など悩んでいる症状を踏まえて他の漢方薬も検討していくのだとか。

ほかにも、頭痛や無気力、めまいなどさまざまな体調不良時に頼りたい漢方薬が具体的に紹介されており、それぞれの不調の改善に役立つ食材も紹介しているので、様々なアプローチで根本的な体質改善を図っていくことができるのは心強い。

なお、本書では子どもや高齢の家族を守るために役立つ漢方の知識も得られる。たとえば、高齢者が足の裏が熱くて靴下を脱ぎたがったり、声がやたらに大きかったり、頬骨のあたりが赤かったりなどが見られた場合には要注意とのこと。これらの症状は「陰虚火旺(いんきょかおう)」といい、これはいわば、入っている水の量が少ないヤカンを弱火にかけてプスプスと沸騰させている状態。本人も周囲も元気だと勘違いしやすいがゆえに、激しい運動中に突然倒れてしまうケースもあるという。

具体的な対処法としては、「杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)」や「知柏地黄丸(ちばくじおうがん)」、「亀板膠製剤(きばんこうせいざい)」といった漢方薬の検討。加えて、小松菜、卵、牡蠣、ゴマ、豆腐といった、体質改善に必要な食材を摂り、充分な休息をとることが大事だと著者は語る。

新しい年が始まり何かと忙しいこの時期だからこそ、漢方の知識をうまくとりいれて心身の整え方を見直してみてはいかがだろうか。

文=古川諭香