ハロー!プロジェクト楽曲やテレビアニメ主題歌の作詞家として知られる児玉雨子氏。2023年、芥川龍之介賞候補作にノミネートされるなど小説家としても注目される彼女が、独自の視点で江戸文芸の世界を大胆に読み解く書籍が『江戸POP道中文字栗毛』です。編集を繰り返す松尾芭蕉の俳諧、流行語連発の『金々先生栄花夢』、江戸時代の銭湯スタイルを実況する『諢話浮世風呂』など、様々な文学作品から当時の流行りや生活を紹介、現代の感覚との共通点を指摘していきます。触れる機会が少なく、近寄りがたいと思ってしまいがちな江戸の近世文学を、現代ポップスやカルチャーにもなぞらえているので、世界眼を想像しやすく、気楽に楽しむことができます。『江戸POP道中文字栗毛』から、江戸時代の文芸や文化を垣間見てみませんか?

※本記事は児玉 雨子 著の書籍『江戸POP道中文字栗毛』(集英社)から一部抜粋・編集しました。

湯の中の世の中(1)

──式亭三馬『浮世風呂』にみる他者との距離②

寛政の改革で禁じられた混浴

この時代の銭湯は私たちが想像するそれとは少しだけ違う。

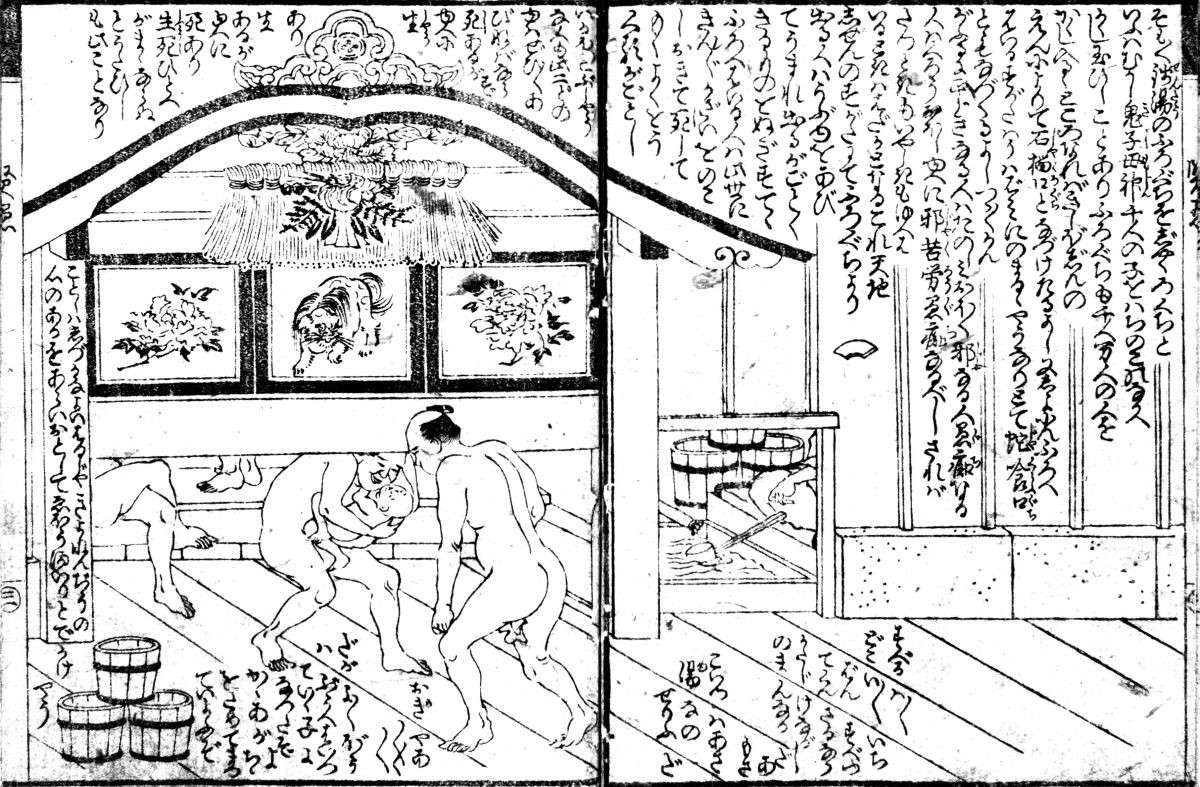

手前に洗い場があり、「石榴口(ざくろぐち)」をくぐって湯船に入る構造だ。

湯船に入る際は「田舎者でござい、冷ひえ物ものでござい、御ご免めんなさい(田舎者なので江戸のマナーがわかっていなかったらごめんなさい、冷えた体が当たったらごめんなさい)」などと挨拶して出入りするのが銭湯マナーだったと、本作冒頭の「大意」に記されている。

湯船に入るためにはこの石榴口をくぐる必要がある/『賢愚湊銭湯新話』、国立国会図書館デジタルコレクション

また、公衆浴場を題材にしながら性的なイメージが極力排除されているのも特徴のひとつだ。

「前編」の冒頭には『礼記』の「七年男女席を同じくせず、食を共にせず」をもじって「男女風呂を同じくせず夫婦別あるをしれるや」とあるように、三馬が活躍した時代の江戸では銭湯は男女別で造られていた。

それ以前は混浴が当たり前だったが、寛政の改革の一環で一七九一(寛政三)年風紀上の問題があるとして混浴を禁止され、その後天保の改革でも再び禁止された。

しかし、実態としては混浴は幕末まで続いていたとされている。

実際に三馬が通っていた銭湯は法令を遵守していたのかもしれないし、規制対象にならないよう三馬が銭湯を男女別に描写した可能性も否定できない。

ちなみに第四章と第七章でも触れたが、この寛政の改革は混浴の禁止だけでなく黄表紙をはじめとする出版検閲・規制も行っていた。

お上へお伺いを立てつつ、さらにこんな執筆背景もある。

三馬が三笑亭可楽の落語を聞いた時、一緒に聞いていた書店のスタッフから「柳巷花街の事を省きて俗事のおかしみを増補せよ(遊郭や花柳界の色恋沙汰ではなく、世間一般のおかしみを取り扱った作品が足りない)」と依頼されたことが本作を書くきっかけだった、と本文に記されている。

この「おかしみを増補せよ」が妙にかっこいい台詞なのだが、寛政の改革によって、それまでかっこつかない人間の滑稽を題材にしてきた洒落本が、遊郭での真剣な色恋を描くようになり、笑える作品が激減してしまったのだ。

この前提もあり、性も色恋も主題ではない、滑稽なリアリズムを徹底した作品となった。

こんな執筆背景の通り、実際に文字を目で追ってみると、幼児語、老人、病の後遺症のあるひとの話し方、東北、関西、九州など各地の方言や、酔っ払いのろれつの回っていないセリフ......と、身分や年齢を問わず、さまざまな属性の人間の喋りが書かれる。

参考までに、前編の「朝湯乃光景」序盤を、原文を引用しつつ紹介したい。

早朝、おそらく遊郭帰りの二十二、三歳の男Aが銭湯に入ろうとしている。

彼の前を歩く二十歳前後の男Bが唾を吐く拍子に、肩にかけた手拭いを落としたのをAが気づき、Bに教える。

A「べらぼい、手拭が落たイ。何をうかうかしやアがると」

Aはそう笑いながらBに声をかけた。Bは下駄の歯でぐるりとまわって手ぬぐいをひろいあげて前に向き直ると、そこにいた犬にまた跪いた。

B「ちくしょうめ、気のきかねえ所にうしやアがる」

踏まれて「キャン」と鳴いた犬にBが悪態をつくと、Aがこう笑った。

A「ナニてめえが気のきかねえくせに、ざまア見や」

B「そねむなイ、此野郎」

と、こんな些細なきっかけで始まった口喧嘩がヒートアップし、勢いづいてAがBを突き飛ばすと、すでに銭湯の入り口にいたよいよい(当時、脳卒中の後遺症で言語障害や半身不随があるひとのことをこう呼んだ)のぶた七とぶつかってしまう。

Bが立ち上がると、彼の持っていた手拭いに足跡がついている。

B「誰かモウ踏付た跡あとだ」

ぶた七「いい、今、今、おやふだ(おれがふんだ)」

A「おめえ踏だか。なんの踏ずともな事だ。夫がほんとうのよけいだぜ」

ぶた七「よよよけでも踏たかや(ら)、したたねねねななた。ココ、下駄たたたってたたたたらた」

A「何をいうかねっからわからねえ。コウおめえの病気もこまったもんだぜ」

AとBは典型的な江戸の若年男性だ。

べらんめえ口調はもちろん、手拭いを「てのごい」と発音したり、「居る」や「来る」を卑しめて表現する「うせやがる」を、更にくだけた表現である「うしやアがる」と言ったりと、言葉遣いだけでふたりの属性がイメージできる。

そしてぶた七とふたりの関わり合いにも注目したい。

引用の通り、ぶた七の吃音はこの前編や、同じ男湯を舞台にした四編でもやや誇張されて描かれている。

前編で彼は足取りもおぼつかないのだが、自力で銭湯の出入り口の戸を開けて中に入ろうとしている。

AとBや番頭はそんな彼をハラハラしながら見守っていると、ぶた七は無茶して転んでしまう。

彼を介抱しながら、Aが「夫それ見さっし。

いうくちの下したからころんだア(訳:それ見ろ。言ったとたんに転んだ)」と言い、AとBが「アハハハハハ」と軽く笑う場面がある。

私はこの笑いを当初どう受け取ればよいのかわからなかった。

この現代社会で、吃音のひとに対して「何を言ってるのかまったくわかんねえ」なんて言えるだろうか?

この一節、当時と現代の感覚が違うことを踏まえて鑑賞していても、私はちょっと反応に困ってしまった。

しかしその後、ぶた七が石榴口をくぐるとき、AとBは彼が再び足を滑らせないかじっと見守っている場面が見られる。

そもそもふたりとも一緒に銭湯に来た顔見知りではなく、この場に居合わせた赤の他人だ。

冒頭から他者同士の関係の近さに私は驚いた。

「だる絡み」へのしっぺ返し?

ただ、当時は身体障害者をからかうことが「関係の近さ」を意味したのか、というと、それも的外れであることが同じ前編の巻之下には書いてある。

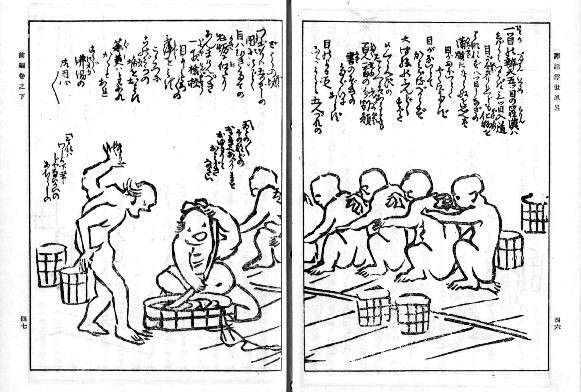

巻之下の「午後の光景」では、座頭のグループが銭湯で体を洗っているところに、酔っ払いが変な絡み方をする。

今でいう「だる絡み」そのもので、彼の口からは差別的で非常に失礼な表現が続く。

なぜ座頭達が視力を失ったのか、それとも生まれつきなのかと病歴まで訊き出したり、あろうことか彼らの使っていた手桶を隠したりする。

体を洗う座頭のグループ/『諢語浮世風呂』前編巻之上、国立国会図書館デジタルコレクション

「これも当時は普通だったのか......?」と戸惑いながら読み進めると、まるでドリフのように、その酔っ払いの頭に偶然冷や水がぶっかけられる。

怒った酔っ払いが立ち上がるが、軽石を踏み足を滑らせてすっ転び、何を間違えたか喧嘩の強そうな男に突っかかってしまい、一触即発。番頭が強面の男をどうにか宥め、酔っ払いは着物を着せられ銭湯の外に出されるが、そこにいた子ども達からも道理のわからないやつだと馬鹿にされる......というオチだ。

いくら当時の人間関係が密接であっても、何もかも許されるというわけではない。

いわゆる「超えちゃいけないライン」は江戸時代からあり、それがわからない人間は無粋で失礼な者、という扱いだったのだろう。

「田舎者です」「体が冷えています」と挨拶した習慣を紹介した本作冒頭の「大意」には、それぞれが身分も年齢も脱ぎ去って同じ湯に浸かる銭湯だからこそ、そこには礼儀道徳が必要だと続けて書かれている。

裸の付き合いこそ、他者を尊重すべきということだ。

そして滑稽本は子ども向けの教化作品ではないので、ここで「ひどいことを言ってはなりません」と説教することはしない。

誰かがわかりやすく注意することもなく、酔っ払いはあくまで「道理のわからない人間」という意味の表現にとどまる。

みなまで言わず、冷や水も軽石も強面の男も、ピタゴラスイッチのように偶然が酔っ払いを痛い目に遭わせるのが、本作のおもしろいところだ。勧善懲悪でありながら、滑稽も両立している。

描写や語りのおもしろさがウケた三馬作品は、その反面「文学」というより「娯楽」作家と評価され軽んじられてきた(*1)。

この滑稽に重きを置いた描写に彼のイズムを感じたし、別の評価軸もあっていいのになぁと思うのは、私が素人だからだろうか。

さすがに現代で、この酔っ払いと同じようなことをする人はいてほしくないなぁと願うばかりだ。

お湯の中でくらい、社会的階層や属性から解き放たれていたいな。

【注釈】

(*1)神保五彌は『江戸戯作』で三馬について「身についた話芸の意識が先立って、その世相批判や文化批評もせいぜい皮肉やあてこすり程度にすぎず、平凡な教訓の枠の中にとどまっている。(中略)文字どおり庶民の一員にすぎなかった三馬の限界であり、精緻な写実の技法にささえられた笑いは、それゆえに思想性を欠いた虚無的な笑いという印象を与えるものであった」と評価している。