その時、彼女は26歳。大人ではあるが、やはり若い。若いとは、つまり経験値が少ないということだ。舞い上がってしまった自分への対処法がわからないまま、恋に突っ走ってしまう。けれど、こうも思うのだ。それが恋というものだと。

彼とはどんなふうに会っていたの?

「外でふたりだけで会うのは月に一、二度なんですけど、数人で食事に出掛けることは週に2回ほどありました。私は先に帰り、後から部屋に彼が訪ねて来るっていうパターンです」

社内恋愛はすぐバレそうだけれども。

「彼は社内社外関係なく友人が多いし、いつも誰かを引き連れて飲み回っていたし、時には女性社員と2人で食事をすることもあったので、たとえ私と2人でいる所を見られたとしても、まさか不倫だなんて、誰も想像しなかったと思います」

愚問だけれど、彼との結婚を考えたりは?

「そういうことは考えないようにしていました。最初から既婚者だとわかって付き合ったんですから、それを望んじゃいけないって。それに、そんなことを言って彼が離れて行ってしまう方が怖かった。それでも気軽に携帯に連絡できないとか、週末は会えないとか、どんなに楽しくても明け方には家に帰ってしまうとか、やはり寂しかったです。一緒にいる時、何度か彼に奥さんから電話がかかってきたことがあるんですけど、彼がすごく普通に話しているのを聞いて、その普通さにものすごく傷つきました。もちろん彼にはそんなこと、言ったことはありませんけど」

傍から見れば、どんどん都合のいい女になっているとしか思えないが、その自覚はあったのだろうか。

「いえ、なかったですね。とにかく幸せでしたから。時々、男性からアプローチされることもあったんですが、彼以外の男はまったく目に入りませんでした。人ってこんなに誰かのことを好きになれるんだって怖くなるぐらいです。彼がそばにいてくれるなら、何も望まない、一生ひとりで構わないと思っていました」

恋に伴うのは情熱だが、愛が背負わなければならないのは忍耐である。

理不尽だが、結局、惚れた方が負けなのだ。

「でも、ふたりでいる時はとても大切にしてくれたし、私もそれを実感できていましたから、そんなふうに思ったことはありません。彼に何も不満はありませんでした」

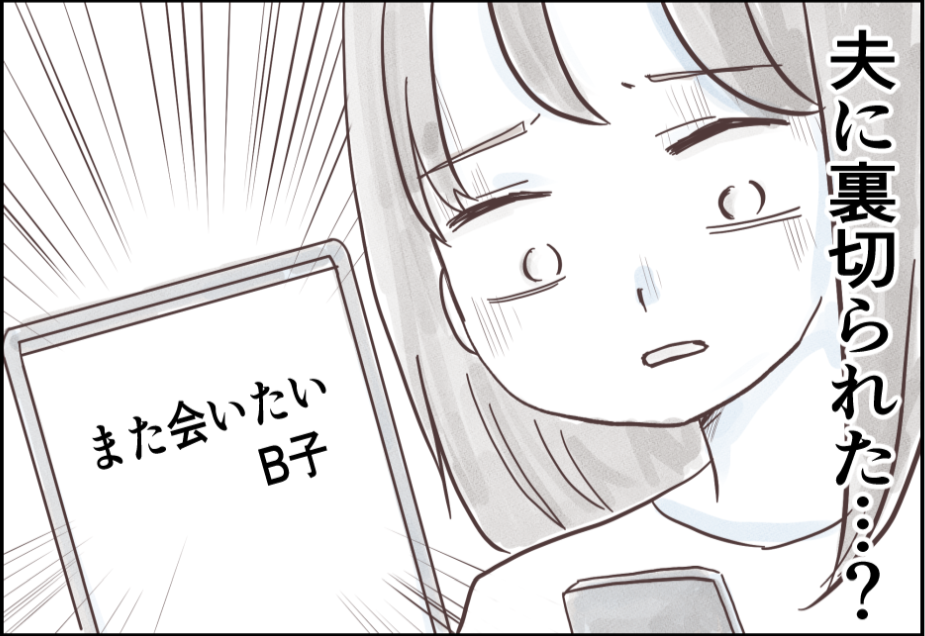

彼の妻にバレそうになったことは?

「彼は海外の仕事も担当していたし、時差の関係で会社に寝泊まりすることもあったので、不規則な生活には奥さんも慣れていたようです。自宅は奥さんの実家の近くで、子供も預かってもらえてたようです。それに週末には必ず家族と過ごしていたし、私から電話を掛けたりもしませんでしたから、疑うことはなかったと思います」

しかし、妻とは気付く生き物である。

ましてや、妻は臨床心理士、人間の心にアプローチする職業だ。

「もしかしたら、そうだったのかもしれません。けれど彼も何も言わなかったし、それらしいコンタクトも、たとえば無言電話とかもなかったので、気付かれていないとあの頃の私は思っていました」

困ったことに、自分をいちばん上手く丸め込んでしまうのは自分である。妻には絶対にバレてはいない、と信じることが、"その時"の彼女にとって自己防衛手段のひとつだったに違いない。ただ"その時"のツケはいつか必ず回って来る。

仕事に支障はなかった?

「順調でした。しばらくして目標の弁理士の資格を取るために専門学校に通い始めたんです。週末は学校と勉強に明け暮れるようになったので、彼に会えなくても寂しいってあまり感じなくなったのはよかったです。30歳になった年の秋に、念願の弁理士の試験に合格しました」