【第1回】「こっちに来ないで」近づくサイレンの音。真夜中に目を覚ますと、焦げ臭いにおいが...

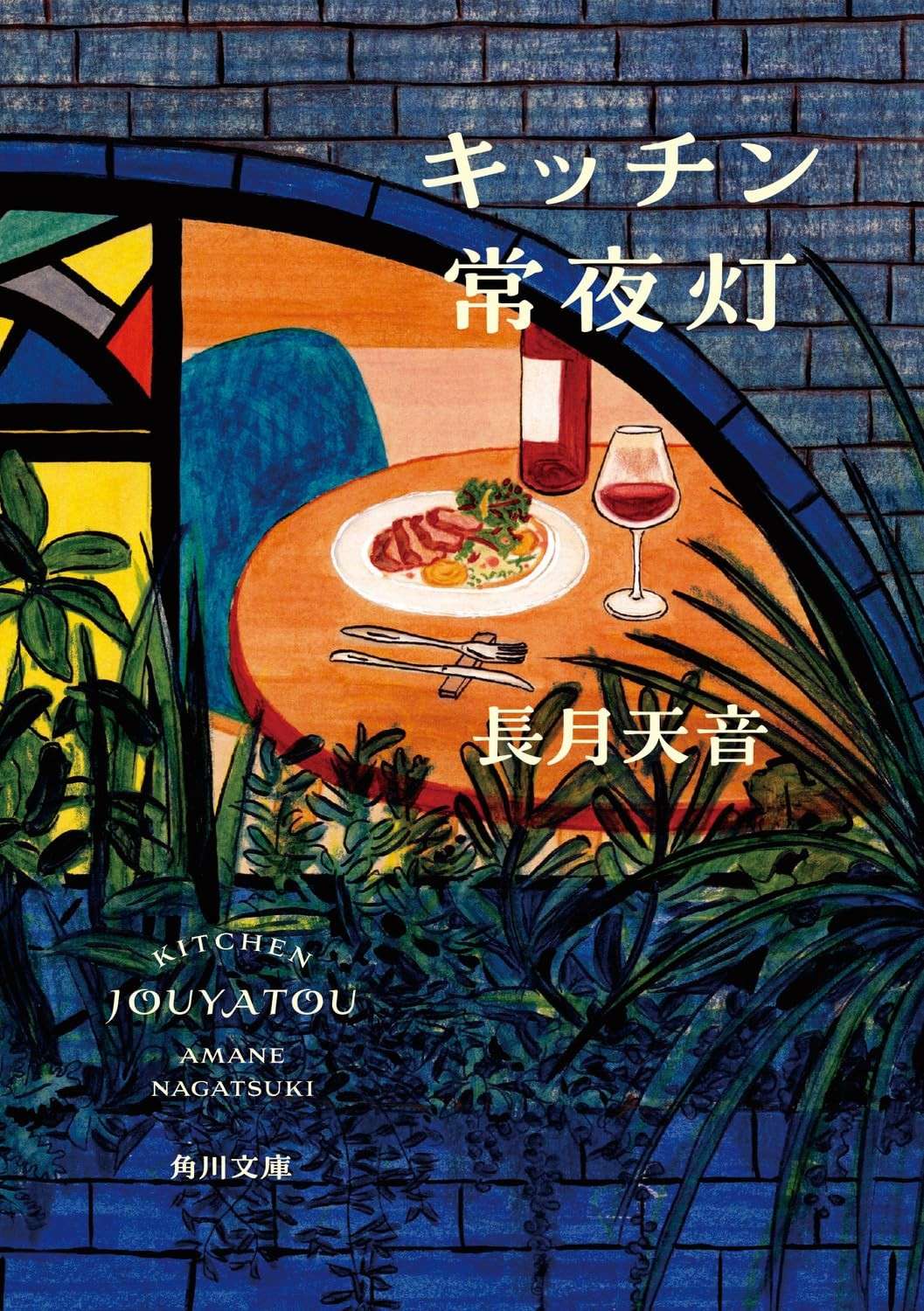

そこは、疲れた心をほぐして明日への元気をくれる大切な場所ーー。火事で引っ越しを余儀なくされた、チェーン系レストランの店長・みもざが訪れたのは、住宅街の路地裏にある小さなビストロ。この店の常連になってから、彼女の心はじんわり温まり...。『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)は、美味しい料理とともに、明日への活力をくれる心温まる物語です。牛ホホ肉の赤ワイン煮、白ワインと楽しむシャルキュトリー、ジャガイモのグラタン...寡黙なシェフが作る料理と物語をお楽しみください。

※本記事は長月 天音著の書籍『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

第一話 眠れぬ夜のジャガイモグラタン

「それは大変だったねぇ」

墨田区東向島、下町らしさ満載の込み入った住宅街の細い路地にワゴン車を止めた金田さんは、心から気の毒そうに後部座席の私を振り返った。

「でも、荷物は本当にそれだけでいいの?」

私は膝の上の紙袋を抱え直した。

「はい。全部水浸しですし、焦げ臭くて、とてもとても」

火事の後、一睡もできずに朝を迎え、そのまま出勤した私は、夕方になって再びマンションに戻った。しかし、水浸しの部屋から持ち出せたものはわずかだった。預金通帳などの貴重品とマンションの賃貸契約書。いずれもずぶ濡れだが、ないと困る。

それ以外は完全にダメだった。

出火元の真下にあたる私の部屋は、どこもかしこも水浸しで、おまけに煤をたっぷり含んだ水は、鼻も目も痛むほど強烈に臭った。乾いたからといってとても使える状態ではない。私はたった数時間ですべての持ち物を失ったのだ。

えらいことだと思いつつも、まだ夢を見ているように現実感がない。

「じゃあ、行こうか」

金田さんがサイドブレーキを下ろし、アクセルを踏んだ。

見慣れた古い町並みが遠ざかっていく。毎日眺めていたスカイツリーが夕日を浴びて煌めいていた。私はいつまでもそのスラリとした姿から目が離せなかった。

私が向かっているのは文京区にあるという勤務先の寮だ。

いや、正確にはかつては寮だったけれど、今ではすっかり備品置き場になっている倉庫である。金田さんが「倉庫、倉庫」と連呼するから私も「倉庫」と呼ぶ。今夜からその倉庫が私の住まいとなる。

昨夜からの顚末はこうだ。

帰る部屋を失った私は、大家さんの部屋に泊めてもらった。大家さんは一号室と二号室の二部屋をリフォームして広々と暮らしている。驚くべきことに、私の部屋は水浸しだというのに、隣は焦げ臭い以外は何の被害もなかった。

「いやぁ、本当に鉄筋コンクリートにしてよかったわ。おばあちゃんのおかげね」

大家さんの一族は代々このあたりの地主らしく、いくつもの物件を所有している。

おばあさんが亡くなる時の遺言が、集合住宅を建てるなら絶対に鉄筋コンクリートにしろというものだったらしい。

大家さんは消防隊員に呼ばれてしばらく戻って来ず、その間私は、見慣れぬ部屋で膝を抱えて震えていた。神経は高ぶり、自分の体にも染みついた煙の臭いで頭がズキズキと痛んだ。帰宅してからわずか数時間の出来事が、とても現実とは思えなかった。

だいぶ経ってから戻ってきた大家さんは、すっかり冷え切ったようで「ココアでも飲みましょうか」と、熱くて甘いココアを作ってくれた。この部屋は停電もしていなければ、ガスも使えるようだ。

真上の部屋で火事が起こるなんて、理不尽にもほどがある。

しかし、腹を立てる気力もないほど疲れていた。

「向井さん、寝タバコだったみたい。自分で通報したらしいわ。でもかなり煙を吸っちゃって、救急車で運ばれたって。何とかして自分で消し止めようとしたみたいね」

大家さんはココアに息を吹きかけながら、仕入れたばかりの情報を披露した。私は自分の上の階にどんな人が住んでいるのかも知らなかった。

「初期消火は重要ですけど、ある程度で見切りをつけないと、自分が逃げられなくなっちゃうそうですよ。まずは逃げ道を確保しないと」

会社の防災訓練で教わった知識を披露すると、大家さんは感心した顔で頷いた。

「そうみたいね。ドアが熱くなっちゃって、なかなか開けられなかったんじゃないかって消防士さんが。それにしても、こんなことは初めてだわ。これからどうしたらいいのかしら」

「私こそどうしよう......」

言葉にしたとたん、目の前が暗くなった。

何もかも失った。駅から近いこのマンションは人気があり、いつも満室だということも知っている。つまり、私が移れる部屋はない。

実家は群馬で近いとは言えないし、彼氏はおろか転がり込めるほど親しい友人もいない。

しばらく考えて、ようやく気がついた。

ここは勤務先に相談するしかない。日頃、さんざんこき使われているんだから、こういう時くらい助けてもらわねば割に合わない。

私たちは眠れぬまま夜を明かし、朝刊が届いたタイミングでタオルを借りて顔を洗った。新聞の配達員も、マンションの惨状に驚いただろう。

「仕事に行ってきます」

「今日くらい休めないの?」

私の言葉に大家さんは仰天した。

言われるまでもなく、仕事になど行きたくない。

行ったところで何も手に付かないだろう。

しかし私は「ファミリーグリル・シリウス浅草雷門通り店」の店長なのである。

今日は他の社員が休みで、私が鍵を開けなければ誰も店には入れない。これがスタッフの九割をバイトが占める飲食店の現実である。

昨夜、咄嗟にジーンズを穿き、リュックを背負って逃げたのは正解だった。リュックには財布と交通系ICカードが入れっぱなしだし、店に行けば制服がある。

私は引き止める大家さんを振り切って、いつものようにマンションを出た。

店に到着すると、すぐに本社の短縮番号を押した。

この時間、電話を取るのは一番に出勤する総務部長だということもわかっている。

総務部長の涌井さんが出たとたん、息をするのも忘れるほどの勢いで、昨夜の火事と住まいを失ったことを報告した。涌井さんには過去に恩を売っている。何かと親身になってくれることはわかっていた。

「しばし待て」と言われ、一度は電話を切ったものの、私がランチタイムの営業に励んでいる間にすべての根回しは終わっていた。