ベルリン国際映画祭カリガリ賞など多数の賞を受賞し、衝撃的な内容で話題となった『ゆきゆきて、神軍』(87)や小説『地の群れ』などで知られる作家・井上光晴(いのうえ・みつはる)の内面に迫った『全身小説家』(94)など、エネルギーのほとばしる唯一無二のドキュメンタリー映画を送り出してきた原一男監督。「過激な生き方を実践している人を主人公に選び、ドキュメンタリーを作ってきた」という原監督が、今回目を向けたのは大阪・泉南(せんなん)に暮らす普通の人々。今年で73歳の監督にとって、それは大きなチャレンジだったようです。描かれるのは、石綿(アスベスト)の仕事に長年、従事していたため、重病を発症した人たちの8年にわたる裁判闘争。泉南の人々ひとりひとりのドラマをいきいきと立ち上がらせた映像は、215分という長尺ながら、私たちを飽きさせず、ぐいぐいと作品の中へ引き込みます。作品に溢れるエネルギーの源は、どこにあるのでしょうか。

ベルリン国際映画祭カリガリ賞など多数の賞を受賞し、衝撃的な内容で話題となった『ゆきゆきて、神軍』(87)や小説『地の群れ』などで知られる作家・井上光晴(いのうえ・みつはる)の内面に迫った『全身小説家』(94)など、エネルギーのほとばしる唯一無二のドキュメンタリー映画を送り出してきた原一男監督。「過激な生き方を実践している人を主人公に選び、ドキュメンタリーを作ってきた」という原監督が、今回目を向けたのは大阪・泉南(せんなん)に暮らす普通の人々。今年で73歳の監督にとって、それは大きなチャレンジだったようです。描かれるのは、石綿(アスベスト)の仕事に長年、従事していたため、重病を発症した人たちの8年にわたる裁判闘争。泉南の人々ひとりひとりのドラマをいきいきと立ち上がらせた映像は、215分という長尺ながら、私たちを飽きさせず、ぐいぐいと作品の中へ引き込みます。作品に溢れるエネルギーの源は、どこにあるのでしょうか。

おっちょこちょいも悪くない!?

1994年のキネマ旬報ベスト・テンで1位を獲得し、様々な映画賞を受賞した『全身小説家』。この映画を撮った後、いくつかの企画が持ち上がりながらも、なかなかドキュメンタリー映画を撮れない日々が続いたという原監督。そんな中、ある人から言われたのが「原さん、アスベストに興味ない?」という一言。そこで、『命てなんぼなん? 泉南アスベスト禍を闘う』(13年)という映画が製作され、それが今回の映画へとつながったそうです。

――「アスベストに興味ない?」とオファーを受けた時、即答だったそうですね。

原 そうです。『全身小説家』を撮った後、ああいう主人公はもういなくなってしまった。平成という時代が、過激な生き方を許さないんですね。では俺は今後、誰を主人公にどういう映画を作ったらいいんだろうと、ずっと迷っていたんです。そうやって映画を作れない時期が続いていたので、作品を作ることに飢えていたんだと思います。

――『全身小説家』は、作家・井上光晴さんに焦点を当てたドキュメンタリーです。たしかに、ああいうカリスマ性のある人物は今の時代にはいないですね。

原 そうなんです。内容もわからないまま即答して、少しずつ『ニッポン国~』に出てくる人たちに会い始めたのですが、そこで愕然とするんですよ。あまりにも普通の人だから。面白い映画にできるんだろうかという不安が、撮っている間も、撮り終えた後も、ずっと続きました。全然面白くないとは言わないよ(笑)。でも、これは絶対に面白いと話題になるぐらいのレベルでなければ、普通の出来だとドキュメンタリーは劇映画に負けてしまう。私はいつもそう思っているんです。その後、山形ドキュメンタリー映画祭(市民賞受賞)や釜山国際映画祭(最優秀ドキュメンタリー賞受賞)で上映したら、私に駆け寄ってきて「面白かった」と言ってくれる人たちが何十人もいた。そこから少しずつ不安が解消されて、これは絶対に面白い映画だと肯定的に観られるようになってきました。皆さんの意見を聞きながら、私自身のこの映画の見方が変わってきたんだと思うんですね。いまも自分の中で、どんどん変わってきています。

――監督の中の「面白い」という価値観が、ご自分で撮られた映画で変わったんですね。

原 過激な生き方をする人たちを撮って、面白い映画にすることには自信があったけれど、そういう主人公がいなくなって、いままでの作り方が通用しなくなったわけだから。それを捨てないといけない。それがしんどかったです。ただ、今回やってみてよかったなとしみじみ思うんですよね。「アスベストに興味ない?」と言われた時に即答しましたけど、それによって退路を断つことができた。それぐらいの覚悟で臨まないと、楽な場所にいて得られるものなんて、何もありませんから。

生き方を探るために映画を作っている

――キャリアと年齢を重ねた大人が、考えを変えるのは難しいことではないかと思います。監督が若々しい理由が、ちょっとわかる気がします。

原 アスベストの話を撮らないかと言われて、即答して引き受けた後、「しまった!」と思ったんですよ。でも、今に思うと、おっちょこちょいというのは悪いことではないですね。ノリがいいわけだから(笑)。何事もやってみなきゃわからない。それが、今も生き方のベースにあるんです。話はズレますが、ある雑誌の企画で、昨日生まれて初めて女装したんですよ。女装も体験してみないとわからないということで、1日掛かりで撮影しました(笑)。

――新たな扉が開かれましたね(笑)。ずっと挑戦的な作品を撮られてきましたが、これまでも「おっちょこちょい」に背中を押されたところがあるのでしょうか。

原 というよりね、20代の頃は「既成の言葉を信じちゃいけない」と学生運動、全共闘の運動に教えられたんですよ。自分自身が経験して得た実感の中で、自分の言葉を見つけていくんだと。20代で思い決めたもんですから、その生き方の延長ですね。

――監督が脚光を浴びた1974年の『極私的エロス・恋歌1974』なんて、ご自分の元を去って沖縄に移住した元奥様にカメラを向けているわけじゃないですか。しかも、出産シーンまで収められている。映画で撮るのは覚悟のいる題材だと思います。

原 覚悟はいりましたよ。彼女と3年間生活した中で、男としてのダメさを絶対に追求されるじゃないですか(笑)。ただ、ウーマン・リブの走りの時代だったので、男という性が女という性にしてきた歴史的な差別みたいなものが、基本的な問題意識の中にあるわけです。それを個人的な関係の中で描けるのではないかと。男のダメさを責めている女にカメラを向けて、その責められている男は私であるという映画の作りも面白いかなと思ったんです。

――捨て身で映画を成り立たせる方法ですね。

原 (原監督の『ゆきゆきて、神軍』(87)で追った)奥崎さんが車に「捨身 即 求心」と書いている。身を捨てることが、すなわち身を救うことであると。やはり体を張って、身を投げ出してやらないとわからないというか、そういう考え方が身についちゃっているんでしょう、今もね。

――救われるという言葉がありましたが、そういう映画の撮り方をしていくことで、監督ご自身が救われる部分があるんですか。

原 私たちは基本的に自主製作だから、やりたいことを借金を背負ってやるんです。その借金は映画の興行収入で返していくしかない。映画館に人を呼ぶような映画を撮るということは、やっぱり自分が並の生き方していてもしょうがないじゃないですか。感動を与えるような生き方をしている人にカメラを向けるわけですが、こちらもそれに負けず、感動を与えるような生き方を求めないと。テクニックじゃないのでね。そういう風に目一杯、可能な限り、過激に過激にと自分を追いやっていく。だから、生き方を探りながら、生き方を探るために映画を作っているんです。それが観た人の人生に跳ね返って、その人に影響を与えていく。そういう映画の作り方をいまだにしているなと思います。

取材・文/多賀谷浩子

次の記事「「自分が捨てたと思っていたものに、一巡して戻ってきた気がするんです」原一男監督インタビュー『ニッポン国 VS 泉南石綿村』(2)」はこちら。

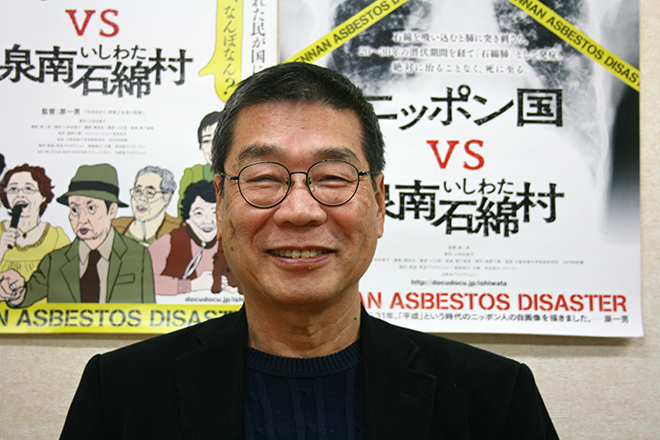

原 一男(はら・かずお)さん

1945年、山口県宇部市生まれ。東京綜合写真専門学校中退後、養護学校の介助職員を務めながら、障害児の世界にのめり込み、写真展「ばかにすンな」を開催。その後、長年組むことになるプロデューサーの小林佐智子と72年に疾走プロダクションを設立。同年、障害者と健常者の"関係性の変革"をテーマにしたドキュメンタリー映画『さようならCP』で監督デビュー。その後、『極私的エロス・恋歌1974』(74)、『ゆきゆきて、神軍』(87)、『全身小説家』(94)、初の劇映画『またの日の知華』(05)を発表。いずれの作品も国内外で高い評価を受けている。

『ニッポン国VS泉南石綿村』

ユーロスペース他全国順次公開中

監督:原一男

製作:小林佐智子

製作・配給:疾走プロダクション 配給協力:太秦

2017年 日本 215分 取材・文/多賀谷浩子 疾走プロダクション