『ニッポン国VS泉南石綿村』に描かれるのは、石綿(アスベスト)の仕事に長年、従事していたため、重病を発症した人たちの8年にわたる裁判闘争。ひとりひとりのドラマをいきいきとスクリーンに収めた原監督は、どんな思いでカメラを向けていたのでしょう。ドキュメンタリーの鬼才は、最近のドキュメンタリーにどんなことを思うのか。記録にまつわる思いも伺ってみました。

『ニッポン国VS泉南石綿村』に描かれるのは、石綿(アスベスト)の仕事に長年、従事していたため、重病を発症した人たちの8年にわたる裁判闘争。ひとりひとりのドラマをいきいきとスクリーンに収めた原監督は、どんな思いでカメラを向けていたのでしょう。ドキュメンタリーの鬼才は、最近のドキュメンタリーにどんなことを思うのか。記録にまつわる思いも伺ってみました。

前の記事「「自分が捨てたと思っていたものに、一巡して戻ってきた気がするんです」原一男監督インタビュー『ニッポン国 VS 泉南石綿村』(2)」はこちら。

映画班として、自分も一員だという思いがある

――今回の映画、登場するおひとりおひとりの人柄がいきいきと収められています。例えば、旦那さんが亡くなられた女性に、監督が「まじめな旦那さんだったでしょう。お酒もギャンブルもやらなくて」と哀悼の意を伝えたら、その女性が「いえ、ギャンブルはやりました」って。美談に収まらない、はみ出した部分が映っているのがいいですね。

原 ああいうところが、まさにドキュメンタリーの面白いところですよね。人間は必ず思い込みを持ちますけれど、取材してみないとわからないことがある。聞いてみると、え?って予想を裏切られることがあって、そういう人間の表と裏、多様性が映画に詰まっていれば、観る人は自分と照らし合わせて、いろいろコミュニケーションが生まれるわけじゃないですか。そういうものが生まれることが、結果として「面白い」ということになるんだろうと。だから、現場で人間の多面的なところを一生懸命捉えようとするんです。

――映画の前半で皆さんのことが語られて、後半になっていくとまた図式が変わっていきます。

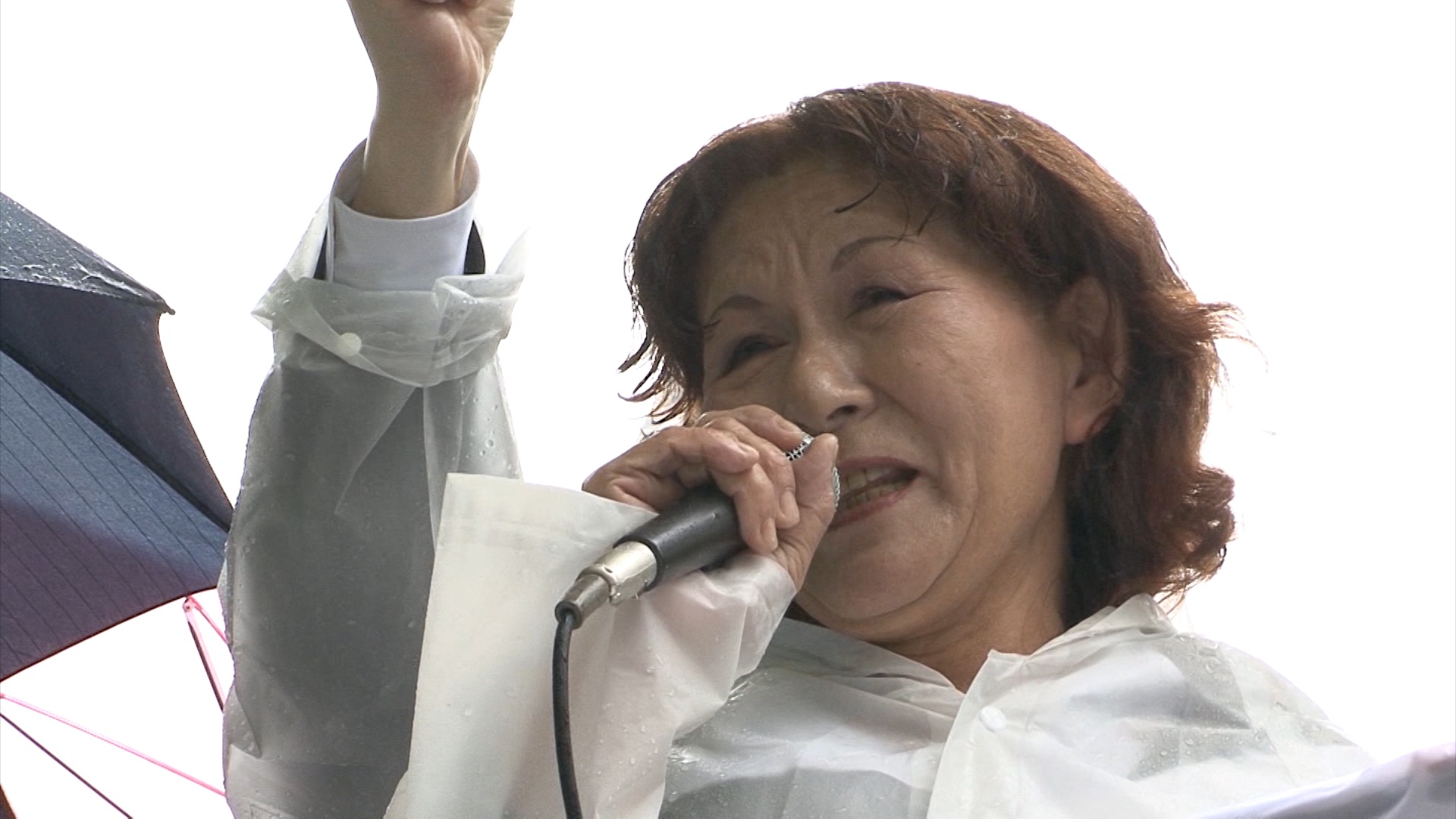

原 この映画に出てくる人たちは本当にいい人たちで、大好きなんです。撮影が終わる時には、「ああ、あの人とはこんなことがあったな」と、ひとりひとりの思い出が浮かんできて、一抹の寂しさをおぼえたぐらい。ただ、あまりにもいい人たちなので、もっと怒る時は怒らないと伝わらないんじゃないかと段々黙っていられなくなってきて(笑)。映画のちょうど半分のところで、出しゃばらざるを得ない気持ちに追い込まれて、自分がポンと出ちゃったところがあります。ナマすぎるから、抵抗はあったんですけど、そんなこと言っている余裕がなかったですね。出ちゃえと(笑)。裁判なので、弁護団・原告団・市民の会が一体となって運動するでしょう。それを記録している映画班の私もその一員だという思いがあるんですよ。

――映画に出てくる皆さんの絆が深いですね。

原 そうなんです。そこがいいんじゃないでしょうか、泉南の人たちは。

今も挑戦を続ける若さの秘訣は?

――ところで、監督の『さようならCP』(72)『極私的エロス・恋歌1974』(74)と『全身小説家』(94)のDVDには、映像特典として、監督と特別ゲストとの対談が収められています。その中で、監督がお相手に「ご自分のことを記録したいか」とお聞きになっていらっしゃる。自分のプライベートに、カメラを向けてほしくないという人も多いと思うのですが、監督は「記録する」ということに、どんなお考えをお持ちなのでしょう。

原 面白いもので、記録して作品という形をとるでしょう。それを見返すと、記憶ってね、どんどん変化していくんですよ、自分の都合のいいように。でも記録は塗り替えようがないじゃないですか。自分の生き方と向き合うために、記録というものは大事だな、記録というものを作って、時々見た方がいいなと思っています。

――最近のドキュメンタリー映画に思うことはありますか?

原 評判になった作品を観に行くと、いまひとつ物足りないんです。もっと突っ込めよという不満を持つことがすごく多いです。たしかにがんばっている作品もあるんですけれど。映画は1本目より2本目の方が巧くなっていく。でも、巧くなることが大事なんじゃなくて、やはり自分の生き方を求めていくしかない。そこの覚悟が足りないよと。ということは、生きることの熱量が戦後、日本人全体でどんどん弱くなっているんだと思います。そういう実感があるんですよ。だから、若い人たちの作品を観ると、必ず文句を言います(笑)。

――大阪芸術大学でも教鞭をとっていらっしゃいますね。

原 今の若い人は、外に向かって閉じている感じがあるけれど、内に向かうエネルギーと外に向かうエネルギー、両方ないといけないんです。絶望しているのか何なのか、外に自分のエネルギーをぶつけていって、そこから何かを見つけ出すというエネルギーが弱いなといつも思いますけどね。いい作品もありますよ。でも、熱量は俺たちの世代の方が強いですね。

――変わることなくエネルギッシュな原監督ですが、健康にまつわる食の情報にも詳しいそうですね。

原 詳しくはないですよ。でも、いろいろ一緒に試したら、どれが効いているのか、よくわからなくなりました(笑)。今も続いているのは、青汁とニンニクです。

取材・文/多賀谷浩子

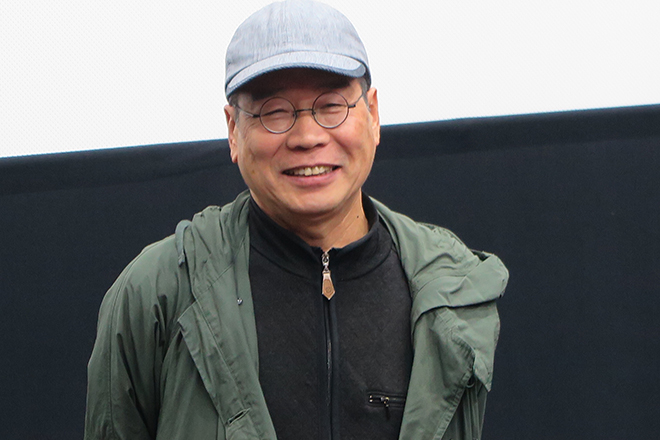

原 一男(はら・かずお)さん

1945年、山口県宇部市生まれ。東京綜合写真専門学校中退後、養護学校の介助職員を務めながら、障害児の世界にのめり込み、写真展「ばかにすンな」を開催。その後、長年組むことになるプロデューサーの小林佐智子と72年に疾走プロダクションを設立。同年、障害者と健常者の"関係性の変革"をテーマにしたドキュメンタリー映画『さようならCP』で監督デビュー。その後、『極私的エロス・恋歌1974』(74)、『ゆきゆきて、神軍』(87)、『全身小説家』(94)、初の劇映画『またの日の知華』(05)を発表。いずれの作品も国内外で高い評価を受けている。

『ニッポン国VS泉南石綿村』

ユーロスペース他全国順次公開中

監督:原一男

製作:小林佐智子

製作・配給:疾走プロダクション 配給協力:太秦

2017年 日本 215分 ©疾走プロダクション