【第1回】「こっちに来ないで」近づくサイレンの音。真夜中に目を覚ますと、焦げ臭いにおいが...

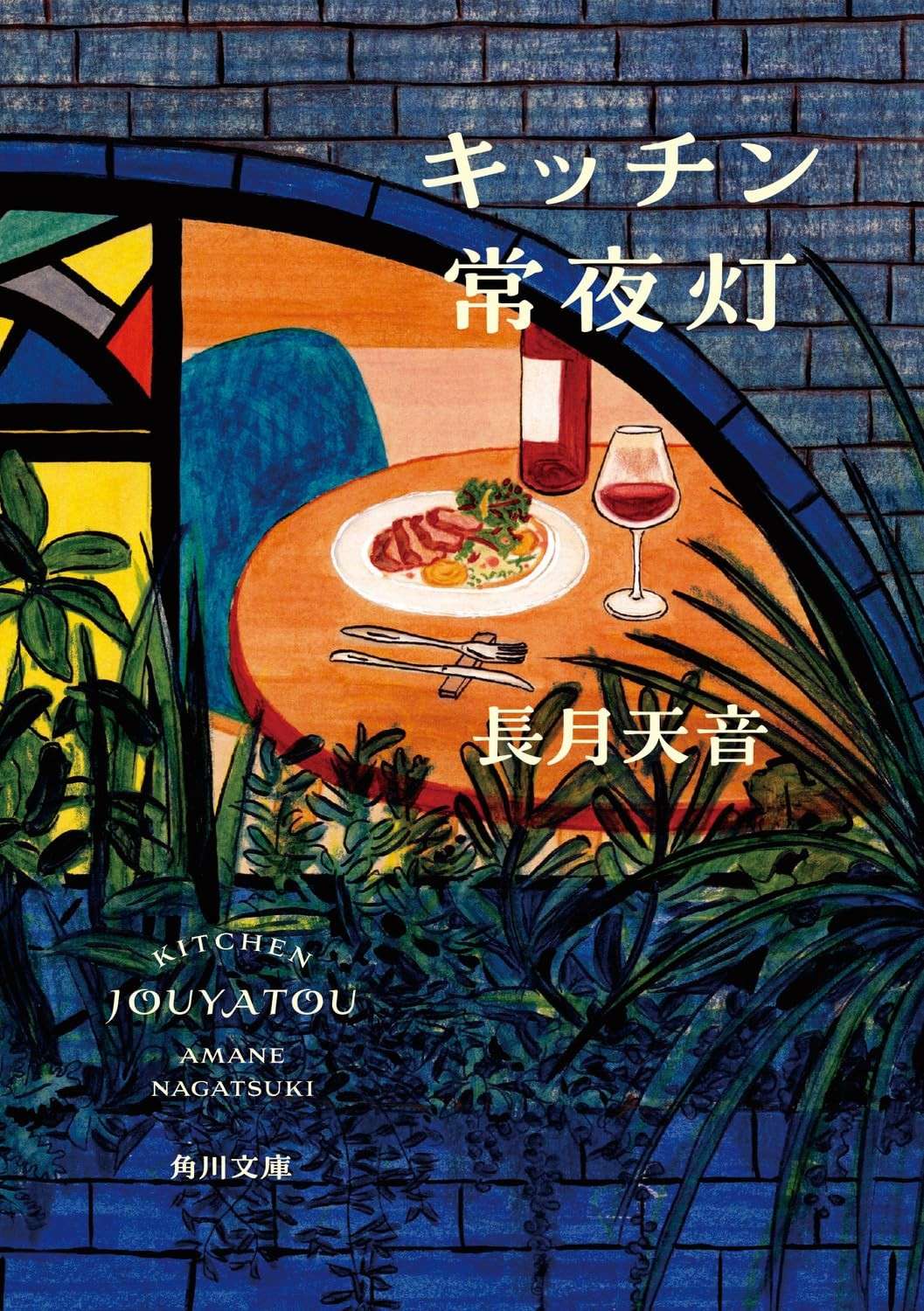

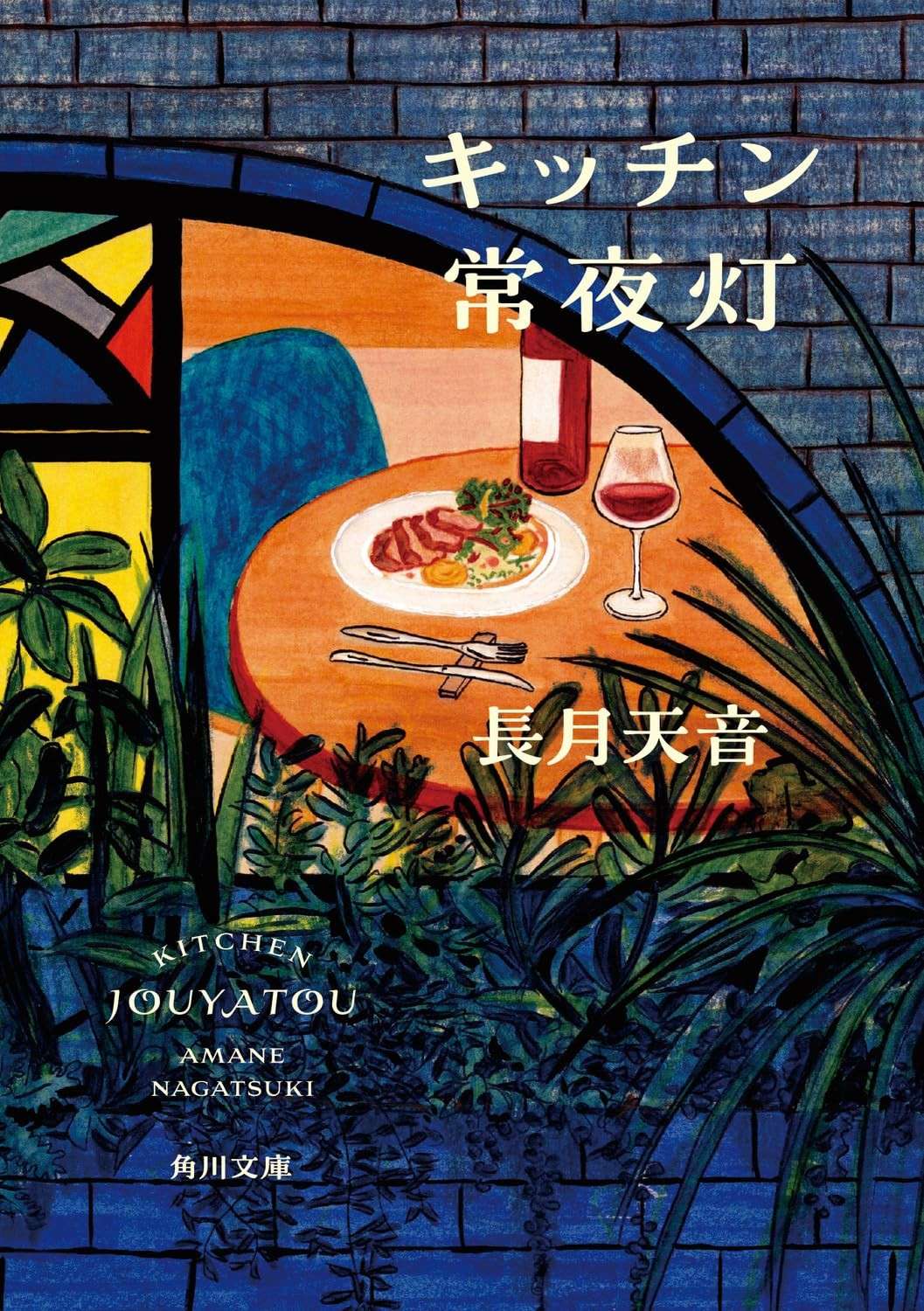

そこは、疲れた心をほぐして明日への元気をくれる大切な場所ーー。火事で引っ越しを余儀なくされた、チェーン系レストランの店長・みもざが訪れたのは、住宅街の路地裏にある小さなビストロ。この店の常連になってから、彼女の心はじんわり温まり...。『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)は、美味しい料理とともに、明日への活力をくれる心温まる物語です。牛ホホ肉の赤ワイン煮、白ワインと楽しむシャルキュトリー、ジャガイモのグラタン...寡黙なシェフが作る料理と物語をお楽しみください。

※本記事は長月 天音著の書籍『キッチン常夜灯』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

女性の社会進出について、度々話題になっていることは知っていた。特に日本に女性リーダーが少ないことも。けれど、それをいきなり飲食業界の中小企業に取り入れるのは強引すぎる。

あまたある飲食店の中にすっかり埋もれた「ファミリーグリル・シリウス」の経営母体である株式会社オオイヌが、何かひとつ目立ったことをしようと飛びついたのが、本業の料理に磨きをかけることではなく、女性の起用だった。

必死に抵抗する私を無理やり説得したのは涌井総務部長である。何事もトップダウンのオオイヌでは、社長の業務命令は絶対なのだった。

「わかるわ。実はね、私も昔働いていたレストランで、初の女性支配人にされたの。それが嫌で、けっきょくは逃げ出しちゃったんだけどね」

「えっ」

私は驚いて振り返った。堤さんは微笑みを浮かべていた。

「私とシェフ、もともと同じレストランで働いていたの。でも、色々とあって二人とも辞めちゃった」

そう言う時の堤さんの笑顔が、火事のことを話す時の私に重なった。

きっと彼女にも色々なことがあって、今、こうしてシェフと二人、「キッチン常夜灯」をやっているのだ。

「こういう時はね、美味しいものたくさん食べて、お腹いっぱいにするのがいいのよ。美味しいってことだけで、頭の中をいっぱいにするの」

まだ食べられるかと聞かれ、私は頷いた。

食生活が不規則極まりない私は、空腹は感じるくせに満腹感が麻痺している。もしかして脳が勝手に「食べられるときに食べておけ」と訳のわからない指令を出しているのかもしれない。店長になってからというもの、私の体はボロボロだ。

「ケイ、あれをお願い」

「わかった」

時々堤さんはシェフをケイと呼ぶ。名刺にあった「城崎恵」は「めぐみ」ではなく「けい」と読むのだと、今になって気がついた。

「店長なんて責任を押しつけられるだけだもんね。何かあればすぐに呼ばれるでしょう。私、それまでの支配人が、偉そうなお客さんに頭を下げる姿を何度も見ていたから、絶対に嫌だって思ったの」

きっと堤さんがいたレストランは、私が働く洋食店とは格が違う。そもそも「支配人」などと呼ばれる人がいる店で食事をしたことがない。

「私のお店では偉そうな人っていうよりも、怖そうな人です。ガラの悪いお客さんも多いですし、チンピラみたいな若い子も、レスラーみたいに体の大きなお客さんも来る。何かあった時に私なんかが出ても甘くみられるだけです。それに、店長というより便利屋ですよ。洗面所の電球が切れた、ビールがなくなったから樽を運べ、テーブルの脚がぐらつく。何かあればすぐにバイトに呼ばれるんです。いくら店長でも、体力では男の人にかなうわけがないのに」

「そうそう。というか、私も何でもかんでも支配人に頼っていたけどね。今になって思うけど、自立できていなかったんだと思う。私もまだ若かったし、ただ楽しく仕事がしたいだけだった。きっと経験を積んで、お客さんやスタッフとの接し方がわかってくればちゃんと責任感も芽生えて、その時だったら支配人という役割にもう少し正面から向き合えたかもしれない。それを話題作りのために若いスタッフに目を付けて、支配人をやれなんて言われたって、務まるわけがないわよね」

「わかります。それ、たぶん私が店長をやらされているのとまったく同じ状況ですもん」

ますます彼女に親しみがわいた。お互い、いつの間にか言葉遣いも砕けている。

「あの時は悩んだなぁ。大好きなレストランだったからね。でも、自分に支配人が務まるなんて思えなかった。だってさ、調理場はこわ〜いオジサンが料理長なのよ。とても太刀打ちできるとは思えないじゃない。あれこれ文句ばっかり言う経営陣、お客さん、オジサンばっかりの厨房。あの頃の私には立ち向かう勇気なんてとてもなかった。昔ながらのレストランでね、厨房はまだまだ男社会だったのよ。ホント、あの時は悩んで悩んで、五キロ以上痩せたんだから」

堤さんは昔を思い出すように視線を遠くにさまよわせると、ふっくらとした頰に手を当てて小さくため息を漏らした。それほど悩んだということは、そのレストランがよほど大好きだったのだろう。

会話はすべて聞こえているはずだが、シェフは黙々と調理を続けている。

「それで、シェフとこのお店を?」

「う〜ん、まぁ、色々とあったんだけど、結果的にはこうなっているわね。ここは最高よ。シェフと私の理想のお店なの」

ふわりといい香りが漂ってきた。バターとタマネギの甘い香りだ。

何が出てくるのだろう。私はシェフの動きを目で追った。

シェフがオーブンを開け、さらに広がった香ばしい香りに頰が緩む。

「何を求めるかは人それぞれですから。私は料理がしたいから料理しかしない。生き方も仕事も、自分の身の丈に合ったものにしようと思っています」

シェフが私の前に皿を置いた。

「でも、ひたむきに仕事と向き合っていれば、いつかは与えられた仕事に相応しくなれるかもしれない。どうとらえるかは、やはり人それぞれです」

シェフはそれだけ言うと、厨房の奥へと戻ってしまった。

「ジャガイモのグラタン、とっても美味しいのよ。私が支配人にされて悩んでいる時に黙って作ってきたの。賄いも食べないから心配してくれたんでしょうね。熱いうちに召し上がれ」

グラタンといってもチーズもベシャメルソースもなかった。スライスされたジャガイモがこんがりと色づいていて、香ばしい香りがする。フォークを入れるとジャガイモの下にはクタクタになったタマネギと細く刻んだベーコンが隠れていた。タマネギはすっかりトロトロになっている。

「シンプルでしょう。クリームを加えて、もっとこってりさせてもいいけど、私はこれが好きなの。たいていお肉料理の付け合わせにされちゃうお料理だけど、シェフったら大皿にたっぷり作ってきて、全部食べろって。これがメインなのよ。ようは脇役でいるか主役になるかハッキリしろってことだと思うのよね」

堤さんはチラリとシェフの後ろ姿を見て、にっこり笑った。

「私、思ったの。どちらでもいいじゃないって。こんなに美味しいんだもの、ハッキリさせる必要はない。そこで気づいたわ。私は決められた立場じゃなくて、もっと自由に接客がしたい。お客さんを楽しませて、自分も楽しみたい。高級店に憧れたけど、窮屈なサービスは私には向かない。付け合わせがメインになるようなお店だっていいじゃないって」

私は堤さんの言葉と一緒に、ジャガイモのグラタンを嚙みしめた。

彼女の言葉を何度も咀嚼する。

シェフのグラタンは美味しかった。表面のジャガイモは焦げ目の香ばしさとしんなりした食感が楽しく、タマネギとベーコンの旨みを吸ってホクホクとしていた。クリームを使っていないからしつこくなく、優しい味わいが体にじんわりと沁み込んでいく。

「続けていれば、私もちゃんと店長になれますか......?」

きっと私しだいなのだろう。

シェフを見ると、彼はすでに自分の仕事に没頭していた。

堤さんも厨房を眺めながら微笑んだ。

「シェフは料理に集中しているようでも、しっかり話を聞いているのよ。それでね、言いたいことだけはしっかり言うの。寡黙だと思ったら大間違いなんだから」

思わず笑ってしまった。

「ケイにとっては、料理を食べさせる相手は私でもお客さんでも一緒なんですって。相手が誰であれ、ただ、大切な人を思って作る料理。それが自分だなんて、ちょっと嬉しいじゃない? だから何だか沁みちゃうのよねぇ」

私はジャガイモを嚙みしめた。

店長になってから、重いプレッシャーと体力的にも厳しい仕事に、転職を考えたことも一度や二度ではない。けれど住まいを失い、会社の倉庫に世話になっている以上、今の私に辞めるという選択肢はない。

ショックな出来事の後にたどり着いた場所で、こんな素敵なお店に出会えるとは考えもしなかった。

カランカランとドアベルが鳴った。時刻はすでに午前一時に近い。しかし堤さんはパッと顔を上げると、「いらっしゃいませ」と通路のほうに飛び出して行った。

いったいこの店のラストオーダーは何時なのだろう。カウンターの奥へ目をやると、いつの間にかスープの女性は食後のお茶を飲んでいた。

ドカドカと足音が近づいてくる。床板を叩く靴音は一人ではない。

「いやぁ、シェフ、またやっちまったよ。終電逃しちまった。世話になるよ」

入ってきたのはスーツ姿の大柄な男性二人。常連らしく、シェフに気さくに話しかけながらカウンターの中央に座った。

チラリと彼らに視線を向けたシェフは、きゅっと表情を引き締めた。

「ビールといつものね。えっとスナギモ!」

まるで焼き鳥屋のような注文に、私は目を丸くした。

しかしシェフは毅然と答えた。

「砂肝のコンフィのサラダですね。かしこまりました」

堤さんが二人の前にビールを置く。当然ジョッキではなく、細長いお洒落なグラスだった。

すぐにまたカランカランとドアベルが鳴り、堤さんの迎えも待たずに、今度は女性二人組が入ってきた。

カウンター中央の男性客を見ると、「先を越された」とあからさまに舌打ちをして、窓側のテーブルに座る。まだカウンターも空いているが、オヤジたちの横は嫌なようだ。振り向いたオヤジの一人が「お先〜」と勝ち誇った笑みを見せた。

堤さんがさりげなく寄ってきて、「終電を逃したお客さんたちなの。ウチの店、ここからが本番なのよ」と楽しそうに笑った。

そういうことか。「キッチン常夜灯」の名前が腑に落ちた。

ここではきっとラストオーダーの心配をする必要はない。むしろラストオーダーだと他店を追い出された人たちを受け入れる場所なのだ。

「砂肝のコンフィのサラダ、お待たせしました」

シェフは料理名を強調させながらカウンターにサラダを置いた。

しかし抵抗も虚しく、オヤジは「おっ、スナギモ、待ってました」と、ノリはまったく変わらない。さっそくサラダをつつきながら、大声でシェフに追加注文をする。

「あとは酸っぱいキャベツと、ぶっといソーセージね。マスタードたっぷりでよろしく」

「シュークルートですね。ソーセージのほか、一緒に煮込んだ豚バラ肉もお出しします」

私は吹き出しそうになった。ビストロである「キッチン常夜灯」も、彼らにとっては居酒屋と変わらない。好きなように時間を過ごせる場所なのだ。

「千花ちゃん、こっちもオーダーお願い」

テーブル席の女性客が手を挙げる。堤さんを名前で呼ぶところを見ると、かなりの常連なのだろう。近隣には病院や企業の入るビルがいくつもある。ここは帰りそびれた人たちを快く受け入れ、ここならば、と彼らも集まってくる。

少なくとも私が働いている店はそんなふうに思われていない。いきずりの外国人、周辺の老舗有名店が長蛇の列だからと諦めて入ってきた観光客、時間を潰す学生たち。最初から「ファミリーグリル・シリウス」を目ざして来てくれたお客さんなどほとんどいないだろう。そう考えると、何だか虚しい気持ちになった。

ふと先ほどの城崎シェフの言葉を思い出した。

私には分不相応な店長という役職。

けれど、ひたむきに仕事と向き合っていれば、いつかは与えられた仕事に相応しくなれるかもしれない。

あんな店だと、自分を、店を貶めてはいけない。

変えるのはその考え方だ。さしあたり私の居場所はあそこしかない。ならば私が居心地のいい店に変えればいい。なぜなら、私は店長なのだから。

私はわずか二杯のワインで無敵になれた気分だった。

残った理性はちゃんとわかっている。これは酔いのせいだと。

でも、これまで、たかが酔ったくらいでそんなプラスの思考になれたことがあっただろうか。もしかしたら大きな進歩かもしれない。

カランカラン。

また新しいお客さんが入ってきた。堤さんがテーブルの女性客にロゼのワインを注ぎながら「いらっしゃいませ」と声を張り上げる。

初老の男性は、カウンターの奥の女性に軽く会釈すると、そのひとつ隣に腰を下ろした。 こんな時間だというのに、もう少しで満席になってしまう。

そういえば、前回来た時は土曜日の夜だった。平日の夜は仕事帰りの人でこんなに賑わうのだ。客の少なさを心配した自分が恥ずかしくなる。

邪魔になってはいけないと、そっと席を立った。私は今夜、もう十分に満たされていた。

「ご馳走様でした。とても素敵な時間をありがとうございました」

入口まで送ってくれた堤さんはにっこりと笑った。

「こちらこそ。それより、こんなに遅くまで大丈夫だったの?」

彼女になら、何でも打ち明けられる気がした。

「休みの日ぐらいと思って早くベッドに入ったんですけど、けっきょく眠れなくて、ここに来ちゃいました。私、不眠気味なんです」

堤さんは目を見開き、その後で微笑んだ。

「いつでもお待ちしています。ここは朝までやっていますから」

「朝まで?」

まさか朝まで営業しているとは思わなかった。

振り返ると、「常夜灯」の看板がぼんやりと浮き上がって見えた。

けっして眩い明るさはないけれど、暗い夜道に優しく光を投げかける明かりが何よりの希望だった。

朝までやっていますから。

力強い堤さんの声が耳の奥に残っている。

キッチン常夜灯。

私はその名前の意味を、今度こそ本当に理解したのだった。