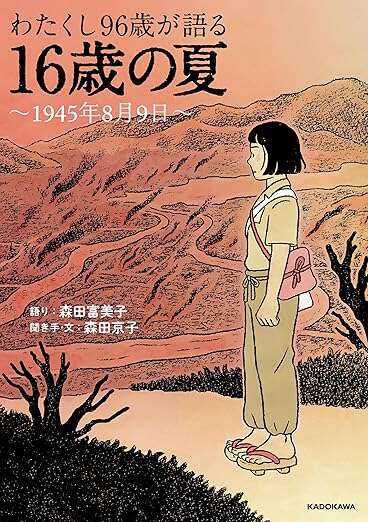

「あの夏」は、もう誰にも経験させない、させたくない――。戦争体験者として自らの言葉を発信し、Xで8.5万フォロワーを持つ「わたくし96歳」こと森田富美子さん。『わたくし96歳が語る 16歳の夏~1945年8月9日~』(KADOKAWA)は、富美子さんが16歳のときに長崎で被爆し、両親と3人の弟を失った「あの日」を語り、長女・京子さんが紡いだ戦争の記憶です。 戦後80年、戦争体験者、被爆体験者が年々減り続けているなか、この貴重な語りをどう受け止めるのか、私たちの姿勢が問われます。

※本記事は森田富美子、森田京子著の書籍『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ~1945年8月9日~』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

夜が明けて 1945年8月9日20時〜8月10日7時(原爆投下から20時間)

そこにいた全員が一睡もせず夜を明かしました。私たちは、ただじっと明るくなるのを待っていました。夜が白々明け始める頃、それぞれに動き始めたようでした。私もそこで友だちと別れたのでしょう。ひとりで歩き始めました。

その頃、家の近くの大きな建物といえば、長崎医科大学附属医院、今の長崎大学病院でした。歩いていけば、病院の建物が見える場所があるはずです。そこを目指すことにしました。

誰もいない狭い農道は恐ろしく、不安でいっぱいでした。新しい下駄を履いた足も痛くてたまりませんでした。それでもできる限り急ごうと思いました。どこにどんな爆弾が落ちたのか、まだわかりませんでした。

30分ほど歩いたところで、前方に大きな男の人が見えました。とても大きな人です。ゆっくり歩いて来ます。近づいてくると全身の皮膚がずるりと剥けているのがわかりました。まるで脱ぎかけた着物を引きずるように、だらんと垂れたその皮膚を引きずっていました。その姿を見た途端、私は何も感じなくなりました。怖いとも何とも思わず、当たり前のように、その人とすれ違いました。

そしてまた農道を歩きました。人ひとり通らず、誰とも会いませんでした。1時間ほど歩いたところで、先の方に、やっと人影が見えました。人影はとてもゆっくりと動いていました。そちらに向かって小走りになりました。ゆるい坂道と石段が交互になった川沿いの細い道に出ました。

そこで足は止まり、息を呑みました。ゆっくりと動く人影は、酷い火傷を負っている人たちでした。そこは、多くの負傷者と死体でいっぱいだったのです。農道ですれ違った男の人のように、ずるりと剥けた皮膚を引きずった人、髪がチリチリに燃え、赤剥けの皮膚のまま呆然と立っている人、男か女かもわからない人、熱い地面に倒れたままの人、身の毛もよだつ光景でした。

病院の建物は見えませんでした。それでも「この坂を下ったら、きっと」そう思い、下り始めました。坂は両側に死体が折り重なっています。それはもの凄い数でした。坂の上の方に家があり、帰ろうとする人たちだったのでしょうか、死体は皆、上の方に向かって倒れていました。そこから目を背け、足早に下っていると、死体の中から「水をください」という女の人のか細い声が聞こえました。見ると、私の足にすがりつこうと手を伸ばしています。どうすることもできず、「あとで持ってきます」と言い、逃げるように通り過ぎました。

どこからかわかりませんが、同じくらいの年の男の子としっかり手を繋いでいました。ケガも火傷もありません。甲子園にもよく出場する海星(かいせい)という男子校の生徒だったことは確かですが、それしかわかりません。2人で手を繋いだまま黙って坂を下りました。見ず知らずの2人でしたが、お互いに繋いだ手だけが頼りだったのかもしれません。下り切ったところで目の前に広がったのはペタンコになった何もない町でした。

最近わかったことですが、そここそが爆心地だったのです。何も知らず、そこを行きました。