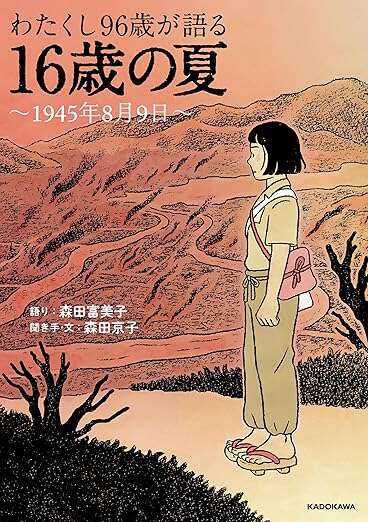

「あの夏」は、もう誰にも経験させない、させたくない――。戦争体験者として自らの言葉を発信し、Xで8.5万フォロワーを持つ「わたくし96歳」こと森田富美子さん。『わたくし96歳が語る 16歳の夏~1945年8月9日~』(KADOKAWA)は、富美子さんが16歳のときに長崎で被爆し、両親と3人の弟を失った「あの日」を語り、長女・京子さんが紡いだ戦争の記憶です。 戦後80年、戦争体験者、被爆体験者が年々減り続けているなか、この貴重な語りをどう受け止めるのか、私たちの姿勢が問われます。

※本記事は森田富美子、森田京子著の書籍『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ~1945年8月9日~』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

家族は大丈夫だと信じていた 1945年8月9日13時〜20時(原爆投下から9時間)

船はいつもと違う場所に着きました。いつもは長崎駅から1キロもない大波止(おおはと)という港です。しかし、その日は大波止から南に2キロほど下った松が枝(まつがえ)という所でした。着くと工員も男子生徒も女学生も皆一斉に船を降り、駆け出しました。

途中まで3人ほどの友だちと一緒だったと思いますが、よく覚えていません。どこかではぐれたのでしょう。私はひとりになっていました。ひとりで長崎駅の方を目指しました。駅を過ぎて電車通りを真っ直ぐ3キロほど北に行けば我が家です。「ただ、真っ直ぐに」それだけを思いました。

ところが、大波止を過ぎたあたりから、空気が熱くなり始めました。長崎駅まで5分ほどの五島町(ごとうまち)まで来た時、駅の方から迫る火の熱気はさらに強くなりました。我慢できず、近くにあった防火用水の水を3杯、頭から被りました。それでも熱くて、足が前に出ません。長崎はすり鉢状の地形です。すり鉢の底が燃えているのなら、上から回るしかありません。一旦、東に向かい、山道を伝って北に向かうことにしました。

墓地を通り、やっと農道に出たところで、3人の同級生と出会いました。私とは違う工場から逃げてきたようです。私たちは、そこにいた数人の男の人に「ここから先は行かない方がいい」と止められました。その人たちと一緒に私たちも道端で夜を明かすことにしました。爆弾がどこに落ちたのかは、まだわかりませんでした。

日が暮れ始めると、水を被って濡れた服が冷え始め、凍えるような寒さが襲って来ました。私は、ガタガタ震えながら膝を抱えていました。3人の友だちも、ただ黙ってじっとしていました。

夜になると、負傷した人たちが次から次へと上がって来ました。そのひとりひとりが信じられないような火傷を負っていました。服はボロボロ、饅頭(まんじゅう)くらいの大きさの水ぶくれが顔や手足にいくつもできた人たち、顔がパンパンに腫れ上がっている人たち、その場で倒れる人たち。みんな「駅周辺でやられた」と言っていました。

私たちは、その人たちを見ることができず、顔を伏せました。そのまま顔を上げることができず、ずっと俯(うつむ)いていました。私は寒さと不安で震えるばかりでした。

夜が深まるにつれ、上がってくる負傷者の数が少なくなってきました。よろよろと今にも倒れそうな人たちは、上の方に家がある人たちでしょうか。必死に帰ろうとしているのだと思いました。

月明かりの下、肩がけの布袋からおかあさんが持たせてくれていた5センチくらいの大きな乾パンを出しました。被った水で湿気ってはいましたが、4〜5個の乾パンは友だちにも1個ずつ分けてあげることができました。お腹が空いているのかどうかもわからないまま、私たちはそれを大切に食べました。