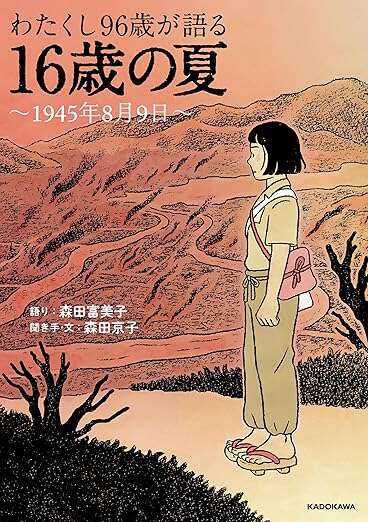

「あの夏」は、もう誰にも経験させない、させたくない――。戦争体験者として自らの言葉を発信し、Xで8.5万フォロワーを持つ「わたくし96歳」こと森田富美子さん。『わたくし96歳が語る 16歳の夏~1945年8月9日~』(KADOKAWA)は、富美子さんが16歳のときに長崎で被爆し、両親と3人の弟を失った「あの日」を語り、長女・京子さんが紡いだ戦争の記憶です。 戦後80年、戦争体験者、被爆体験者が年々減り続けているなか、この貴重な語りをどう受け止めるのか、私たちの姿勢が問われます。

※本記事は森田富美子、森田京子著の書籍『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ~1945年8月9日~』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。

「私に残されたのはこれだけ」 1945年8月11日午前

翌日、おじさんと2人で駒場町(こまばちょう)に向かいました。おじさんがリヤカーを引き、私はその横を歩きました。妹にはあの町を二度と見せまいと連れて行きませんでした。

昨日まで生きていた人たちが亡くなったのか、死体が増え、あちこちに死体の山ができていました。大通りを行く途中、大きく異様に膨れ上がった馬が倒れていました。見ると少し先にもう1頭。2頭の馬の姿を今でもはっきりと覚えています。人の死体からできる限り目を背けてはいましたが、真夏の死体は馬だけでなく、人も無惨な姿に変えていたはずです。進めば進むほど死体は増えていきました。

駒場町に入ると一旦おじさんと別れました。前日は爆風で死体さえも吹き飛ばされ、何もなかった町のあちこちに死体があります。ここまで来て亡くなったのでしょうか。

家に着きました。妹の話どおり、1本だけ残った門柱におとうさんが寄りかかっていました。妹が見た時と違い、真っ黒に焼け、炭化していました。強烈な爆風で柱に押し付けられ、飛ばされることなく立ったままになったのでしょう。爆風で大きく開いた口は、たくさんの瓦礫で塞がれていました。首から下げたメガホンも、そのまま真っ黒になって残っていました。

門から入った右手には、おとうさんが弟たちのために作った土俵がそのまま残っていました。2階建ての家は屋根も天井も家具も吹き飛ばされ、平らになり、その後の火で真っ黒に焼かれていました。左奥は茶の間でした。そこに丸く盛り上がっているものがありました。触ると崩れそうな黒い盛り上がりを両手で掬うと、3年生の弟の服の切れ端がありました。土俵が見える部屋の横の廊下には、もう少し大きな盛り上がりがありました。崩れないように掬うと、おかあさんと1年生の弟の服の切れ端が出てきました。5年生の弟は、また川にダクマを捕りに行ったのか、家にはいませんでした。

大きなトタンを見つけ、引きずって運んできました。そこに、おとうさん、おかあさん、2人の弟を並べました。燻(くすぶ)った瓦礫をトタンの周りに集めると、火をつけるまでもなく、勢いよく燃え上がりました。

両手を見ると黒い煤(すす)と血糊でべっとりとしていました。

「私に残されたのは、これだけ」

両手のひらを強くこすり合わせました。黒い煤と血糊になった家族。両手についた黒い血糊が家族なのです。こすり合わせて体の中に擦り込みました。

「私に残ったのは、これだけ」

腕にも擦り込みました。強く擦り込んで、家族を私の体の中に入れました。

「敵機襲来!」という叫び声が聞こえました。低空飛行で町の上を米軍機が旋回します。「敵機襲来!」何度も聞こえ、逃げ場のない町を逃げ惑う人たちの姿が見えました。

私は逃げませんでした。怖くもありませんでした。そんなことより、家族を火葬することの方が大切でした。きちんと弔ってあげたかったのです。恐怖心だけでなく、悲しみさえ、なくなっていました。涙一滴、流れませんでした。